老化與失智症本質不同,但兩者並非壁壘分明,因此常被混淆。醫師以「五大差異」與「三大相似」解析,協助精準辨識兩者。正常老化者能「記得自己忘了什麼」;失智症患者則可能「忘了自己記得什麼」,彷彿未曾發生。兩者在反應變慢、身體功能退化及情緒低落等方面又有所交集,及早分辨至關重要。

台灣失智症協會理事長、林口長庚醫院神經內科主治醫師徐文俊表示,阿茲海默症新藥的問世,為失智症治療帶來新曙光,也提醒我們在面對失智症時需要新思惟。

他指出,除了藥物治療,精準診斷、建立家庭支持系統,以及落實健康生活型態,都是迎接「不怕失智的未來」不可或缺的關鍵。

區分「正常老化」與「失智症」,精準診斷是要務

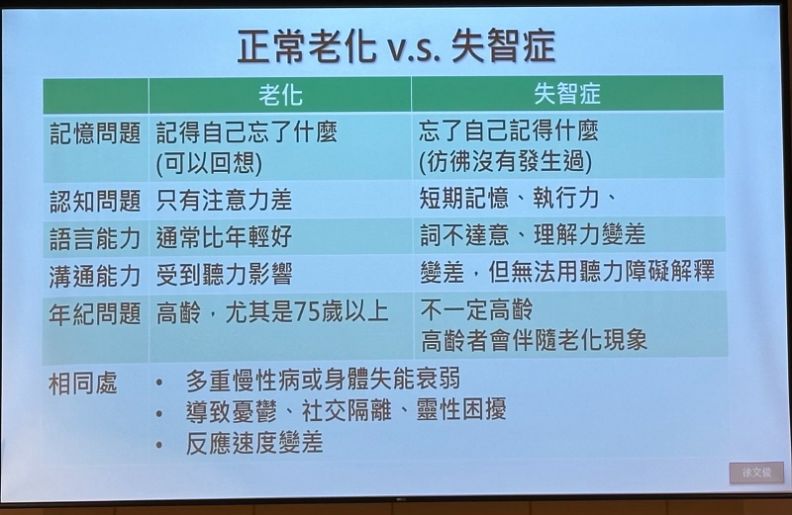

徐文俊提醒,首先要釐清「老化」與「失智症」,兩者並非涇渭分明,而是有重疊之處。雖然高齡長者會伴隨老化,但失智症不一定只發生在高齡者身上,年輕型失智症就是一例。他說,老化通常影響注意力與反應速度;失智症則更顯著影響短期記憶、執行能力和語言能力。

整體而言,正常老化與失智症雖在成因與病程上不同,包括記憶、認知、語言、溝通、年齡等五大面向,但仍有三大共通點:一是兩者皆常伴隨多重慢性病或身體功能衰退;二是可能導致憂鬱、社交孤立;三是反應速度都會隨時間出現明顯變化。

此外,失智症有多種成因,除了最常見的阿茲海默症外,還有血管型失智、可逆性失智等。有些失智症狀是由中風、肺炎、頭部外傷或缺乏維他命 B12 等原因引起,屬可逆型病因。因此,透過抽血、腦部影像檢查確定病因,能讓患者獲得最有效治療。

阿茲海默症有藥醫,是延緩惡化而非治癒

徐文俊提到,兩款針對阿茲海默症病理變化的單株抗體藥物問世,終結長達20年無新藥的困境。這兩款新藥能清除大腦中的類澱粉蛋白沉積,延緩疾病惡化,尤其在輕度認知障礙階段(MCI)或輕度失智症階段,其使用效果最佳。

他強調,這些新藥的目的是「延緩惡化」,並非「治癒」或「讓認知功能進步」,但能顯著降低患者進入下一階段(如中重度失智)的速度,延後對照顧需求,為患者與家屬爭取寶貴的時間。

然而,新藥價格高昂,且並非所有人都適用。徐文俊指出,使用新藥前,須透過腦部掃描確認類澱粉蛋白沉積,並進行基因檢測以評估腦出血風險。

「三動四高五不」口訣,健康生活型態是根本

除了藥物之外,徐文俊提醒,大眾在預防與面對失智症時,應重視「生活介入」,生活習慣與健康管理是延緩失智的重要關鍵,同樣不可偏廢。

他提出「三動、四高、五不」口號,籲民眾積極實踐,其中「三動」指運動(維持身體機能)、腦動(持續學習新事物)、互動(保持社交往來)。

「四高」則是高血壓、高血糖、高血脂及高體重,須嚴格控制與治療,作為預防失智的重要基礎。「五不」包括不跌倒、不抽菸、不熬夜、不飲悶酒、不過度飲酒。

徐文俊強調,即使使用昂貴新藥,若生活習慣沒有改變,疾病惡化仍無法有效延緩,健康生活型態才是保持腦部健康的根本之道。

徐文俊說,面對失智症,鼓勵家庭成員共同學習失智症知識,成立「家庭支持系統」,並事先討論好分工,整合內部(家人)與外部(長照資源)的力量。

40歲以上,建議每年或每半年一次檢驗

雙和醫院健康管理中心主任柯世祐指出,45歲以上民眾若長期承受壓力或睡眠品質不佳,罹患失智症風險較高;其他風險因子還包括長期吸菸者,罹病比率高出1.8倍,患有三高者比健康民眾高4.8倍,曾有頭部外傷者則高4.5倍。

他表示,對於失智症基因(ApoE)檢測結果屬高風險者、有失智症家族史者,以及40至45歲以上的一般民眾,建議每年或每半年進行一次免疫磁減量檢驗,以掌握大腦健康狀況。

他說,研究顯示,失智症家屬及慢性病患者中,出現失智症亞健康狀態、腦部已有澱粉蛋白沈積的比例最高可達37%;而阿茲海默症患者通常在發病前15至25年就開始累積蛋白,建議及早了解自身大腦健康情況。