臺北的街區裡,許多建築見證了城市的發展與歲月的痕跡。這些老社區曾是繁華的象徵,如今卻面臨安全與環境老化的挑戰。在「都更」、「危老」成為熱門話題的今天,不少居民渴望改善居住品質,但重建往往受限於基地條件、資金與共識協調。於是,「整建維護」成了另一種選擇——不必拆除,也能讓社區更新、讓老屋重生。

降低成本的新選擇 「整建維護」成新風潮

面對老屋更新,現行途徑主要有三種:都市更新、危老重建與整建維護。前兩者常被視為「重生」捷徑,卻也伴隨高門檻與高風險;而第三項—整建維護,近年逐漸成為中產與專業族群的偏好選項,不僅改善生活品質,也兼具穩健的投資回報。

「整建維護就像替房子做健康檢查。」住商不動產企研室執行總監暨發言人徐佳馨形容,「不一定要拆掉重蓋,只要補強結構、修繕外牆、加裝電梯,房子就能延壽十年、二十年。」她進一步分析,都更需要達到一定基地面積,且容積獎勵相對有限,常遇到住戶協調難題;危老雖無面積限制,但須全體同意重建,協調成本不低。相較之下,整建維護靈活且務實,在減少花費、產權未減損且不須搬家的前提下就能改善居住條件。

整建維護大致可分三個面向:外牆整新(俗稱「拉皮」)、結構補強(加強耐震)、以及電梯增設。「許多老社區住著長輩,有人因為爬不上樓而幾乎足不出戶。」徐佳馨表示,「當你看到加裝電梯後,長輩能重新走出家門,那才是真正的更新。」除了改善無障礙環境,整建維護還能活化公共空間,包含翻新門廳、增強照明、美化外觀等,這些改造不僅提升舒適度,也讓鄰里之間的關係更緊密。

投報增值 生活感也加值

此外,整建維護不只是修房,更是一種「穩健型資產管理」。「我們觀察到,完成外牆整修或拉皮後,房價平均可上漲5%至10%。以每坪100萬元計算,30坪房子約能增值300萬元。」徐佳馨指出,整建維護之後的成本投入一樣也會反映在後續的房價增長,雖然不像重建那樣帶來暴利,但這是一種穩定且保值的策略。對自住者而言,投資報酬不只反映在價格,而是居住的安全與尊嚴。值得一提的是,整建維護往往還能帶動商圈回春。「當一棟大樓整修完,整條街的氣氛都變了。」例如,大安森林公園周邊的老屋翻新潮,吸引品牌與餐飲業者進駐,街區活力重現,「整建維護不只是拉皮,更是讓城市重新呼吸。」

補助加持 共築社區情感

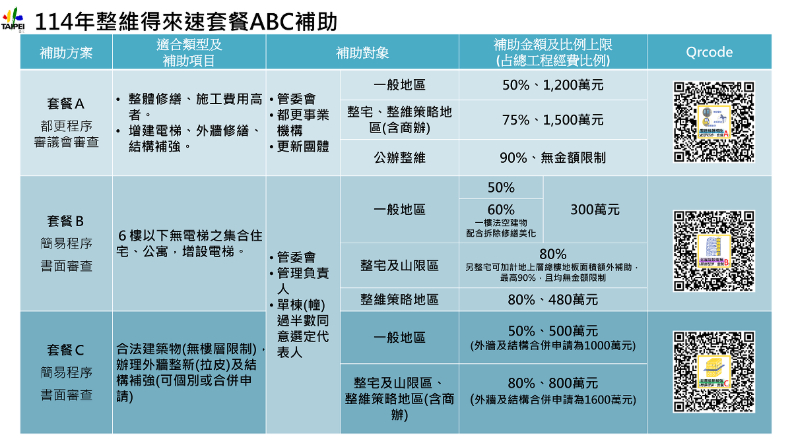

有鑑於整建維護茲事體大,不單是房屋美觀,也涉及到公共安全與都市景觀,以臺北市政府為例,便推出多項補助,包括外牆整建、耐震補強、防水改善與電梯增設,補助金額會依照工程內容、屋齡、以及是否位於特定區域來計算。其實,整建維護的申請流程並不複雜,「通常只要管委會先召開住戶大會,通過整建維護的決議,之後便能委託專業團隊幫忙規劃、估價、送件。臺北市都更處也將派人協助釐清資格、現場勘查及法令說明,另有專案窗口及社區陪伴員可以提供諮詢。」徐佳馨說。

這幾年在多重誘因推動下,臺北市的申請案件逐漸增加。徐佳馨指出,整建維護案多集中於特定區域,如精華地段和蛋黃區。這些區域因人力、資源及財務條件相對充裕,較容易取得社區共識達成整合目標。此外,臺北市政府也提供補助,管委會成員甚至可以與租戶共同討論補助方案,並尋找廠商估價,降低整建負擔。

她建議社區在推動整建維護前,應先明確釐清需求與預算,並多方比較報價與施工方法。「現今資訊透明,且有建築結構公會等專業資源可資參考。」然而,整建維護不僅涉及硬體改造,更關乎住戶的切身利益。許多住戶反對整建,往往非理念問題,而是面臨財務壓力。此時,管委會可提供緩衝方案,透過政策補助或貸款降低參與門檻,鼓勵更多住戶投入其中。同時,整建維護的效益往往與住戶需求、施工內容及規劃優先順序密切相關,例如優先處理漏水問題,再規劃美化門廳或設置無障礙空間。這些改善不僅帶來短期效益,更能提升長期居住的舒適度與生活品質。

整建維護,推動城市共好新篇章

無論如何,徐佳馨強調,整建維護最終還是回歸住戶的集體意識。例如,增設電梯時,很多人會問是否可以彈性調整?事實上是可以的:像是二樓住戶若不同意,電梯可以設定為過站不停;若同意,則可享有額外坪數或公設空間的福利。最終的受益核心不在於房價,而是「公共生活品質」。

隨著臺灣邁入超高齡社會,如何讓老屋更安全、讓長者住得更便利,將是都市發展的重要課題。「房子會老,但生活可以更新。」徐佳馨相信,整建維護將在未來十年成為都市更新的主力形式之一,因為這不僅是房屋的修復,更是社區再生、社會共好的實踐。

「這不只是表面翻新,而是喚回人心。」當社區願意共同出錢、出力、出心,不僅讓建築重獲新生,也讓「家」重新凝聚。

若想了解更多詳情,可搜尋「臺北市整建維護補助(套餐A、B、C)」,其中包含完整流程與補助要件等相關資訊。

(臺北市政府廣告)