陽光璀璨,輕軌前行,串連起龍貓隧道、駁二和亞洲新灣區內各大指標性建築,就像這條充滿時尚文化底蘊的水岸列車即將成圓,高雄也正透過山海河港優勢,結合新建產業園區的開發,讓傳統以重工業發展為主的城市,在短短三年內成功轉型為以科技產業為主的宜居城市,一步步為青年建構起安心就業、幸福成家的藍圖。

去年三月份,一場別開生面的交車儀式在高雄市政府四維大樓前廣場舉行,這輛由鴻海集團旗下鴻華先進科技自主開發完成的MODEL T電動巴士,正式加入城市交通運輸,同時在高雄展開全球電動車產業布局,從電芯廠到材料零組件都將在此落腳,建立完整生態系供應鏈。百年大港高雄,成為鴻海打造電動車產業的重要基地。時間快速轉移至今年,四月初鴻海集團再與高雄市政府簽署投資意向書,宣布未來三年將擴大投資250億元,進駐亞灣第一排,設立南區總部及國際研訓中心,選擇高雄市成為智慧城市解決方案全球布局的最佳夥伴。

推動亞灣2.0 發展水岸經濟

「未來智慧城市就在高雄」,未來鴻海集團攜手助攻智慧城市發展,將扮演系統整合商的角色,以高雄作為合作夥伴,共同推出智慧科技及智慧觀光等解決方案。但這僅僅是市政府推出「亞灣智慧科技創新園區推動方案(亞灣2.0計畫)」的其中一塊拼圖。

「亞灣區是全臺最大的水岸基地,進階版的亞灣2.0則是透過獎勵企業進駐機制及平台媒合,計劃將高雄打造為國際型產業旗艦聚落。」高雄市長陳其邁表示,今年五月行政院已核定通過「亞灣2.0」,計畫涵括了27.8公頃的水岸廊帶,從5年投入106.64億元預算,加碼至7年170.39億元,同步發展金融新創園區及水岸生活經濟,打造企業旗艦中心聚落,孵育至少200家新創公司,吸引550億元投資,可望創造4,200個就業機會,帶動2,200億元產值,讓高雄成為5G創新應用輸出國際的重要基地。

完整產業聚落吸引大廠投資 產業轉型增加就業機會

「惟有轉型成高科技產業,調整產業骨架,才能調整就業結構,改善勞力密集、低薪的處境。」陳其邁市長道出城市轉型起飛的關鍵。2020年時提出「加速產業轉型、增加就業機會」優先政策,引進全球半導體代工龍頭大廠並帶動相關產業鏈,兩年多來,從材料到零組件、製造以及封測等產業陸續進駐,一路串連南科路竹園區、橋頭科學園區、楠梓產業園區、大社、仁武、以及亞灣區。吸引企業投資超過6,000億元,創造至少3萬個就業機會,為就業青年、北漂遊子提供工作機會,並磁吸更多的外來就業人口移入。

不只半導體產業廊道的成形,因應傳統產業轉型、台商回流及地方產業設廠需求,佔地42.87公頃的北高雄產業園區也在4月動土,是高雄最新設置的產業園區。以「低碳、低污染、就業機會高」產業為發展主軸,輔導傳統業者導入智慧科技,轉型航太、醫材等高值化產品,預計引進42家廠商,約可創造128億的年產值,帶來2,000個以上就業機會。

失業率六都最低 促參績效全國第一

就在產業邁向轉型之際,依照OECD標準,在2022年,高雄市失業率3.6%,六都最低,15至24歲青年失業率從六都第二高,降至最低的9.8%, 25至29歲下半年失業率,也從2019年上半年的六都最後,大幅進步,整體失業率持續下降。更進一步,自108年至111年12月,近三年來勞退新制提繳工資成長率達到9.04%,為六都最高。

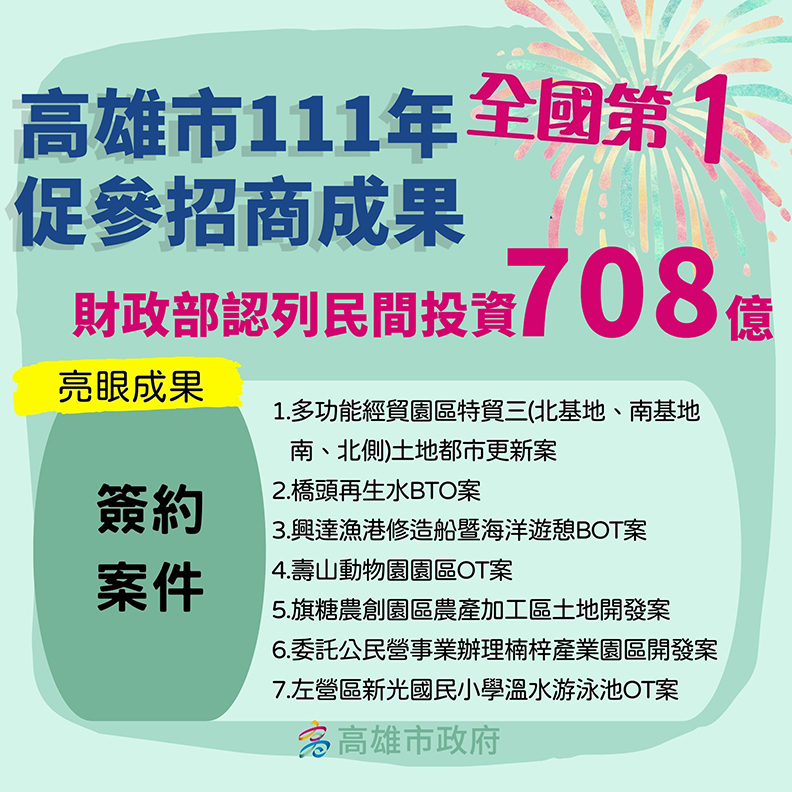

另一方面,111年營利事業銷售額突破5.87兆元,創歷史新高。招商引資亮眼,促參績效也是全國第一,財政部公告及認列民間投資金額708億元,較109年成長150倍,從4.7億元增加了703.3億元,對於市民生活具有實際助益。

面對新一波的全球供應鏈重組,陳其邁市長強調要讓產業「彎道超車、後發先至」,高雄在這一波的全球競爭中,面對淨零和數位發展兩大挑戰,不僅要轉型、要走在前面保持領先,與中央、產業界攜手建立智慧城市典範,串聯企業及大專院校培育更多專業人才,發展5G AIoT、虛實整合、人工智慧等應用,期望將高雄打造為全球供應鏈中的企業國際門戶以及新南向據點。

(高雄市政府新聞局廣告)