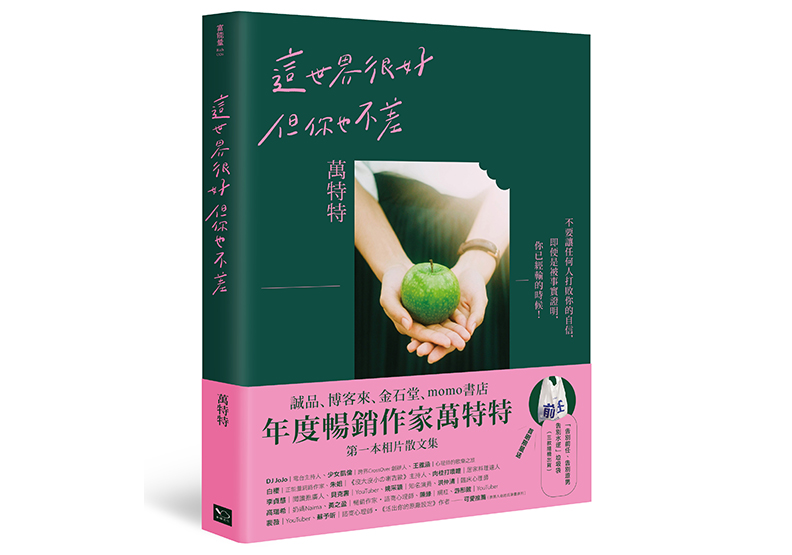

編按:友誼裡不是只有甜,還有競爭和比較。在「我不希望他比我過得好」這種敵對心態的背後,其實是害怕自己不夠好。切記,當愛與競爭面對面時,不要讓競爭占了上風。(本文摘自《這世界很好,但你也不差》一書,作者為萬特特,以下為摘文。)

週末收到一個讀者的私訊。

「特特,你說很好很好的朋友之間也會有嫉妒嗎?」

「當然有。」

她有一個要好的閨密,兩個人從小在一個院子裡長大。如今同在一個城市工作,每週末都要碰面,兩個人說好要給對方當伴娘。

閨密最近有兩件喜事,升職和脫單。升職後的她告別了悶熱的格子間,有了屬於自己的獨立辦公室。而有個家境頗好的追求者追了她一年多,終於如願。

在一次聚會結束時,閨密被男朋友的豪華轎車接走後,她開始有意無意地疏遠閨密,幾次閨密主動找她,她都藉口有事推託。

「我們從小一起長大,能徹夜談心,也能喝酒大醉,我從來不懷疑我們是最要好的朋友。但我承認我有點嫉妒她,看她過得好,我應該替她高興,可是我沒有。特特,我很討厭這樣的自己。」

嫉妒只是一種情緒,真的沒什麼大不了的。你放鬆一點,不要跟自己較勁。

這個女孩的話,讓我想起兩部小說裡的情節。

一部是《那不勒斯故事四部曲》,講述了兩個女孩艾琳娜和莉拉大半生的友誼和聯繫,更是一座城市的史詩。其中有一個情節,艾琳娜出版第一本書的時候,迴響很熱烈,她興高采烈地跑來和莉拉分享這件事,但是莉拉的反應很冷淡,當然這其中有莉拉內心的創傷。

另一部是《哈利波特:火盃的考驗》,有一段內容描述哈利被人利用,將自己的名字投入火盃中,被迫成了三強爭霸賽的選手。榮恩很生氣,作為朋友,哈利成了自己的對手。哪怕哈利做出了解釋,榮恩還是非常不高興。妙麗看破其中緣由,榮恩其實是在嫉妒。

有嫉妒心並不是什麼壞事,你嫉妒某個人,必然是你在心裡將進行比較,你因為暫時的落後而失落。

嫉妒的另一個意義,是在提醒你:「嘿,你還有機會,應該加快腳步去超越他。」

「比較」是必然存在的

想想,如果哪天你對身邊人的優秀和進步無動於衷,心裡沒有一絲波瀾,不以此對照自己、審視自己,而是視而不見、無知無覺、麻木冷淡,這比嫉妒那個跟你關係很好的朋友更可怕,不是嗎?

友情的可貴,在於那個人是你選擇的沒有血緣關係的家人,但有愛不代表沒有競爭。

「比較」這件事,是人類社會屬性中必然存在的一面。

想想我們從小被跟別人家的小孩比,跟同班同學比,就連兄弟姐妹之間、夫妻之間,同樣逃不開被比較,我們也是透過比較來錨定自己的位置和水準。

比較和競爭從來不是壞事,我們要把握的是它在感情中的濃度。

適度的競爭,讓朋友之間有了你追我趕式的快樂。但當競爭超過愛的劑量時,那就成了較勁。

我們要允許,友誼裡不是只有甜,還有競爭和比較。在「我不希望他比我過得好」這種敵對心態的背後,其實是害怕自己不夠好。切記,當愛與競爭面對面時,不要讓競爭占了上風。

不合的三觀決定雙方底線的差異

總有人說,三觀不合的人成不了朋友。

因為它是關係的基礎,不合的三觀決定了雙方底線的差異,而有一天,這個底線就可能成為傷人的武器。

我們都懂得,這個世界上沒有絕對的對與錯,世界因為「不同」而變得多彩且具有吸引力,因此每個人都有接受不同生活方式和生存理念的權利。

在這個紛繁複雜的時代,碰到一個三觀相似的人,真的不容易。

三觀接近並不是說你們的想法、觀念、生活節奏要完全一樣,而是一貫嚴肅的你願意聽他胡說八道;他覺得世間險惡,但不反駁你所說的萬物美好;你喜歡口味清淡的日式,但理解他獨愛路邊燒烤的美妙;他不愛喝酒,卻願意陪你小酌兩杯。

三觀不合時,你對身材審美有了變化,於是辦了健身卡,他認為你有錢沒處花;你為了升職而努力學習提升自己,加班熬夜改方案,他卻覺得不如「借人上位」來得快且輕鬆;你存錢旅行,去見沒見過的人,撫摸陌生的建築,他說你不過是從自己住膩的地方,去了別人住膩的地方而已⋯⋯

友情是兩顆心的真誠相待,而非一顆心對另一顆心的碾壓。

不要因為當下你們的關係很好,好到掏心掏肺,就給對方加上厚厚的濾鏡。他怎麼對待其他人,對你也不會是例外,你要清楚這個朋友為人處世的底線在哪裡。

那些最巔峰的關係狀態不可能是常態,友情出現震盪的時候,其實都是靠底線——也就是人品——在為關係托底。

(延伸閱讀│怎樣的朋友值得交出自己?「交情」是人際往來中最難拿捏的距離)

年輕時的友情簡直不可思議

畢竟我也曾固執地認為,友情大過天且永不衰退。

我們都知道,年少時女孩子們會喜歡拉幫結派。

在吊扇呼呼吹著的整潔教室裡,女孩們湊在一起嘰嘰喳喳。哪怕是如今看來不值一提的小事,比如我送你一個最近校園裡流行的星星髮夾,知道你喜歡借我的課外讀物瀏覽,比如你記得我吃蛋餅不加蔥,喜歡在校門口拍大頭貼等,這些都被我們當作是友情的證明。

我也有過這樣的「姐妹團」,幾個人脾氣相投,笑點一致,口味吻合。大家生活裡90%都是彼此,那時候腦子裡沒有什麼對未來的規劃,每天在一起熱熱鬧鬧也不膩。

高興了就想要昭告天下普天同慶,難過了就瘋狂地更新社交狀態,將自己的傷口毫不掩飾地曝光於眾。那時的我們青澀稚嫩,被情緒牽著鼻子走也不自知,對於撒嬌求安慰求幫助這種事,一點都不覺得不好意思。

恰好,那時候我們的歡喜悲傷也不缺觀眾。無論你是跌倒了,考砸了,還是失戀了,轉個身就會有朋友的「別怕,我們在這兒呢」的安慰。我們天真地以為,這一輩子的眼淚都會有人關注。

現在回想起來,這種關係簡直不可思議。成長環境大不相同的人,怎麼可能那麼要好?

我在後來的人生裡,沒有遇到過這樣的關係。

如今我們同樣會在長夜裡失聲痛哭,但擦一把鼻涕,翻了翻通訊錄還是忍住了,沒有打給任何人。

因為我們明白,世界並不總是溫暖的城堡,我們在這個世界裡鏗鏘前行,總要飽嘗很多的苦澀,除了學會堅強、忍耐,熬過去,似乎也別無他法。

好朋友之間關係是如何變淡的?

我不知道用變淡了來形容對不對,或許時間和距離並不應該背負全部的責任。在時光流轉裡,我們在各自的試卷中寫下了不同的答案。

如今,像我這樣「90初」的人,除了幾位在讀博士學位的同學外,大多數的同學都已經工作至少五年,成家立業,結婚生子。有些在老家公務員體系任職,有些在北上廣漂泊,每個人的生活習慣、社會資源、社交圈層,甚至愛好都迥異起來。

再見面,能聊的也只是在看似氣氛烘托得很好的宴席上,拎出那些共同犯傻的歲月,反覆咀嚼,直至它變得索然無味。

偶爾有人問起「你最近如何啊」,我真的有好多好多話想說。可是從哪裡說起呢?前情提要太冗長,事情又太複雜,沒人會想聽的,於是只剩一句「還好吧,就那樣吧」。

不是我們不願意再敞開內心,是路不同,我硬把你拉到我這邊,你會不自在的。

即便是在自己的戰場裡發生了很多事,但是面對他人一個字也說不出來,也一個字都不想說。這世間從無感同身受,大家都被生活折磨得遍體鱗傷,讓別人全盤托起你的難過,是件難為人的事。

早就沒有了從前的貪心,想要把誰「綁」在身邊,不可能永遠都是一群人牽著手又笑又鬧。

各自都有妖魔鬼怪要對付,各自都有自己要完成的人生任務。能並肩走一段路,已經是奇妙的緣分。

那些現在已經沒怎麼聯繫的人,都曾給過我許許多多個「明亮的時刻」,我始終都記得。如果說有什麼說不出口的祝福,那就是希望我們在彼此看不到的歲月裡,熠熠生輝。

「成為朋友」不再簡單

我在網路上看見這句話,「活得越來越酷,朋友丟了一路」,心裡很難過。

漂泊的日子,讓我們對世界的信任所剩不多,有時候也會對真理有了假設,也學會質疑愛情,不再相信沒來由的善良。同行的人越來越少,開始學會一個人不動聲色地做完很多事。人到了某一個階段,生活就會開始對你做減法,削減你對夢想的熱情,拿走你的一些朋友。

你的通訊錄裡,有多少位好友?

你的社群裡,還有多少朋友?

在這個網路發達,每個人的社群好友都有幾百個甚至幾千個人的時代,我們常常面臨的現狀卻是:生死之交遍布天南地北,同城找不到人約酒吃飯。

現代社會交友成本很高。每一個進入社會的人都會有這種感受:想要交到真心朋友,實在是太難了。而且隨著年紀的增長,就越難交朋友。

小的時候我們太簡單了,只要有一個共同的興趣愛好,哪怕是共同討厭一個人,都可以成為朋友。任何「點」都很低,興奮點、淚點、笑點等都是如此。

不知道從什麼時候起,我們就變了,變得複雜,變得多疑,變得難以靠近。

再也沒有我看你順眼,我們就能成為朋友的簡單。我們要考慮的因素漸漸多了起來,家庭背景、文化程度、經濟能力、人格魅力等,都能成為成年人交友的標準之一。

人長大了,心思也長大了,也就變得現實起來。就連交友都會變得世故,並且,我們試圖在尋找那些與自己人格、興趣愛好和生活目標最接近的人成為朋友。

我們不再害怕與誰分道揚鑣,因為對方也是如此。

交友成本變高,直接導致傾聽和安慰的成本也在變高。

你想不想說,是個人問題。對方想不想聽,也是個人問題。即便是發出的訊號有所回應,也可能只是一些不鹹不淡的安慰,於是慢慢地我們就學會了閉嘴。

有人懂你言外之意,有人懂你欲言又止的幻想很難再有了。難以吐露自己的真心,是讓當代成年人交不到朋友的主要原因。

(延伸閱讀│友誼也有賞味期限:有些朋友就是用來說再見的)