取水管線穿越輕軌、前鎮河以及高雄捷運紅線,歷時三年,施工過程困難重重,但高雄市臨海再生水廠還是在2021年底正式啟用,每日3.3萬噸的供水,合併鳳山再生水廠每日供水4.5萬噸,不僅為臨海工業區帶來每日7.8萬噸的穩定供水,也讓高雄市在全臺水資源再生應用上,持續扮演領頭羊的地位。

繼全臺首座鳳山溪再生水廠於2019年完工通水後,全臺第一座污水廠和再生水廠同時施工營運。2021年1月14日,內政部長徐國勇與高雄市長陳其邁連袂主持「臨海水資源中心」啟用典禮,不僅中鋼、中油、李長榮化工、李長榮科技、中石化等5家受水端用水戶全數到位,全市兩座再生水廠每日7.8萬噸的供水,已佔臨海工業區單日用水量的一半左右,高雄市政府水利局強調,處理過的再生水,保證比自來水還乾淨,對於穩定高雄市工業用水意義不凡。

「未來高雄總共會有4座再生水廠,除了南高雄已啟用的鳳山及臨海再生水廠,市府亦積極爭取於北高雄興建橋頭、楠梓2座再生水廠,全數完工後,預計每日供水量可達20.5萬噸,讓高雄的產業及民生皆能供應無虞。」高雄市長陳其邁表示,全球暖化及氣候變遷帶來的極端氣候的風險,已是現今城市治理不可迴避的課題,傳統依靠水庫、攔河堰調蓄豐枯降雨水源供應模式已不符需求,再生水廠讓珍貴的水資源得以循環利用,不僅可以避免掉工業用水增加與民生用水競爭,還可以穩定工業用水的供應。

克服重重困難 埋設引水管線

臨海污水處理廠及再生水廠位於大林蒲地區,設計規劃每天可處理5.5萬噸汙水,產製3.3萬噸再生水,但臨海污水區初期用戶接管率低,每日污水量不足,必須埋設管線,從大高雄污水區引水進廠。

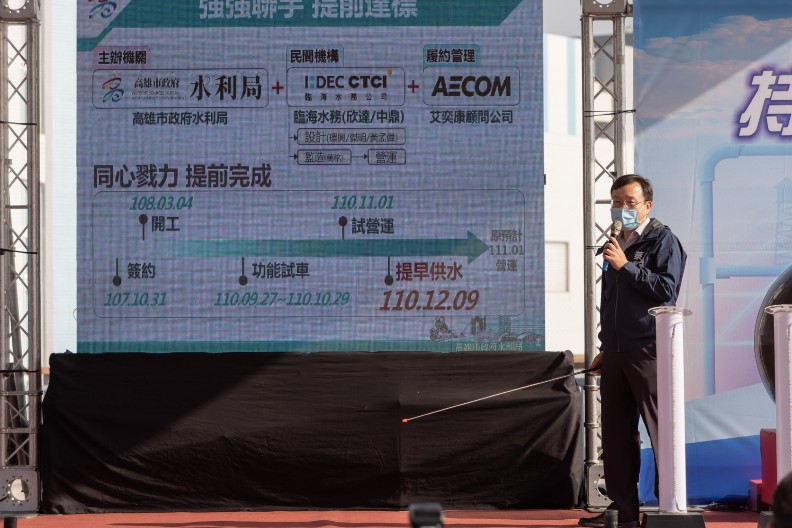

「從凱旋路串聯至汙水處理廠的6公里地下管線是施工瓶頸點,潛水人員在地下18公尺深度作業,水下能見度差,施工的同時,還要維持系統的運作,長達18個月的施工期間,取水管線穿越輕軌、前鎮河與捷運紅線。」高雄市政府水利局長蔡長展指出跨區引水施工過程困難重重,甚至還要運用AR、VR進行4D檢視,進入工業區後還要避開原本就錯綜複雜眾多管線,不停的調整施作方式,避免現場塌陷,施工期間遭遇COVID-19疫情與國內營建市場缺工缺料層層考驗下,仍設法克服挑戰,提早正式進入營運。

高雄市政府水利局表示,臨海水資源中心是全臺首座採污水廠與再生水廠興建一次到位,同時也是兼具環保、景觀、生態、教育功能的教育園區,總經費大約45億元,內政部營建署補助92%、高雄市政府自籌8%,並由經濟部協助媒合5家用水端,負擔1.2億配水管線經費,支持使用再生水的政策。現地並預留擴廠空間,估計可擴充至每日6萬噸再生水產量,以因應未來日益增加的用水需求,讓高雄的水資源應用走在循環經濟的前端。

高雄市政府指出,因應氣候變遷致缺水風險大增,高雄市長期以來即重視水資源多元開發,再生水的供應有助於在旱季期間穩定供水。鳳山及臨海再生水廠營運後,可大幅提升區域水資源調度彈性,未來更可配合周邊產業發展水源需求,擴充產量,內政部長徐國勇並在十四日的通水典禮中允諾,將全力支持高雄後續在北高雄岡山、橋頭區設置再生水廠計畫,為高雄市迎接半導體產業S廊道計劃,增加大高雄水資源調度的彈性,打造再生水產業的發展基石。

(高雄市政府水利局廣告)