今年第三季全球NFT銷售已破百億美元,比前一季大增七倍,顯見這個產業正積極成長,也引來各界投入。國際名廚江振誠,近期便與兩位藝術家聯名「鑄造」全球第一款可以吃的NFT。為什麼它可以吃?是否將引發繼黃明志「玻璃心」NFT後,另一波話題?內行人門道這樣看。

元宇宙、虛擬貨幣、NFT…,虛擬化議題持續熱燒,由虛擬實境VR金獎導演黃心健、國際名廚江振誠、當代表演藝術家張逸軍,三位藝術家聯名「鑄造」全球第一款可以吃的NFT,將在下週釋出競拍!帶給虛擬世界更新穎、更超乎想像的「收藏」品項。

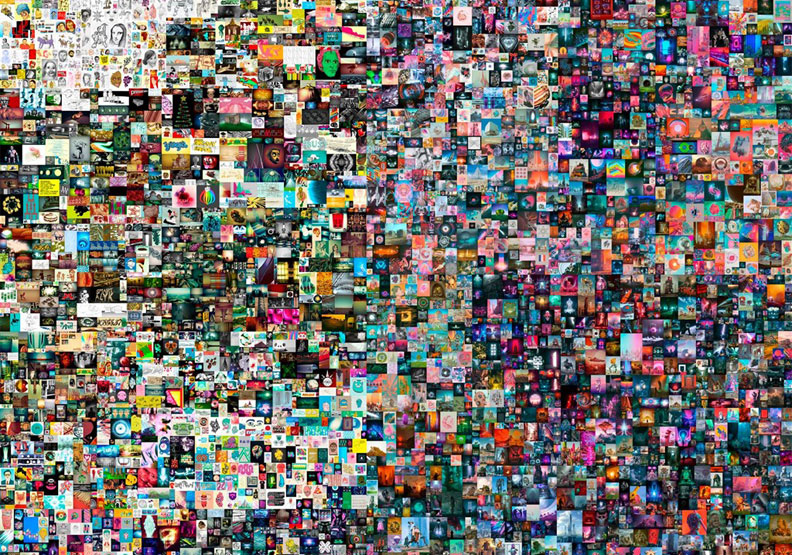

關於NFT非同質化代幣(Non-Fungible Token),其為區塊鏈數位帳本上的數據單位,用來記錄加密數位資產的獨特數碼資料。因為它不可修改、如同憑證的特性,自去年底在藝術收藏領域大放異彩,更在今年3月中旬引爆熱點,因為數位藝術家Beeple所創作的〈Everydays: The first 5000 days〉(每天:最初的5000天),佳士得以6900萬美元天價售出,約當台幣19億元,是目前拍賣記錄上最貴的NFT藝術品。(延伸閱讀:全球創作圈淘金熱!藝壇新秀轉戰NFT,六張圖賺35萬)

根據CryptoSlam 數據顯示,截至目前為止,全球NFT交易金額已經突破147億美元,約台幣4085億元,買賣雙方人數都已超過200萬人。

這股熱潮在今年下半年吹近台灣藝術圈,多所前衛的藝廊導入NFT拍賣,也推展出更多元樣貌的NFT收藏品項。本次由數位藝術領域佼佼者的黃心健發起,推展可以吃的 NFT「We Are What We Eat 」,跨領域邀請精緻餐點名廚江振誠,與靈性舞蹈藝術家張逸軍參與,結合虛擬實境、專屬料理、主題舞蹈,成為虛實整合的「互動式五感行為藝術作品」。

「藝術收藏過去重視的是實質的獲取,實體物的收藏,一個可以握在掌心裡的東西,但現在藝術更重視體驗,更重視精神層面真正的感受,」VR創作金獎導演黃心健對NFT收藏的新創概念,展現高度認同與期待,「NFT將一段體驗變成token,成為一個象徵、圖騰,可以在人群裡分享、交換、流動」。

這次三位不同領域藝術家所共創的作品,延續自2021奧地利林茲藝術節,由全球藝術家串連的「食壤」系列,萬物腐化後成為土壤,所以土壤是生命的終結,同時也孕育萬物,所以土壤也是生命的開始。這款NFT三位主創已各自擁有一個之外,將鎔鑄出八個原始NFT,每個起拍價為「3 ETH」(三個單位的以太幣,折合台幣現值約35.6萬元),將自11月26日起拍,為期七天,預計將飆上百萬元台幣。

料理藝術透過區塊鏈技術永久封存

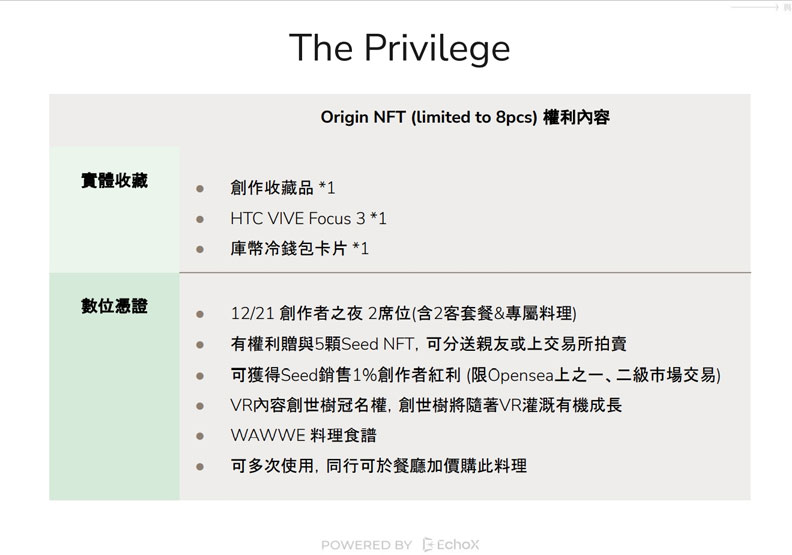

擁有這支NFT到底能得到什麼?八位得標者將參與12月21日共創者之夜,地點在江振誠創立的RAW餐廳,屆時得標者將體驗:江振誠特別設計的一款料理+黃心健所製作的VR影片+張逸軍的剛毅飄逸舞蹈,成就一次別開生面的五感藝術。

特別的是,八位得標者不僅能成為這一夜行為藝術的共創者,寫進這支NFT的歷史紀錄裡,也將分別得到再生成的512顆NFT中的5顆(可以贈送或拍賣),以及餘下的NFT銷售紅利的1%。往後擁有「 We Are What We Eat 」NFT的500多位擁有者,將可前去RAW餐廳,體驗該款限定餐點的收藏者服務。

國際名廚江振誠接受《遠見》專訪時表示,「我一直希望改變我們對料理的看法,改變料理對生活的意義,所以希望這次行為藝術NFT,探索料理的延展性、可能性」,江振誠形容「NFT像是開啟鏡子裡藝術世界的入口」,是完全虛擬的藝術作品,而且在區塊鏈不可逆的特性之下,「永久封存」。

配合NFT的奇幻概念,江振誠這次特別設計的料理,是一個法國文字的故事。法文並沒有專屬於「馬鈴薯」的單字,而是稱它是「地底下的蘋果」,有一個浪漫的說法是,馬鈴薯與蘋果是同一棵植物的果實,只是長在地上的是蘋果,長在地下的馬鈴薯。

江振誠緊抓著置換虛實的概念,設計一款馬鈴薯與蘋果的甜點,呈現不存在的「馬鈴薯」(單字)其實存在,你認知的「蘋果」,長在地下就有了別的模樣,如同實物的藝術品與虛擬NFT藝術品。

江振誠表示,「它是行為藝術的一部分,我倒沒想到它是一個餐點。我希望體驗者在看VR時,像是進入一個真的空間,假的像是真的;再看到真的餐點時,覺得真的卻像假的,我想要創造那個虛幻的狀態」。

靈性舞蹈家張逸軍不只在藝術節之中,真的吃下一大湯匙的陽明山泥土,也將在共創之夜展現充滿自然情懷的肢體舞步,連接這次行為藝術的開端與結尾。

「『土』吃起來是什麼味道?坦白說,很像是草的味道。吃下去的那一刻,感覺像是回到了小時候在水的溝邊玩耍,跌了一跤,吃了滿嘴泥,覺得心情舒緩,」思緒活躍的張逸軍,說起話來擺動肢體,像在跳舞一樣。

張逸軍分享,基本上食物都是生命的記憶,吃土讓他想起了孩童記憶,We Are What We Eat,吃什麼就會變成什麼,這片風土的記憶,也讓他成為了現在的他,「對我來講,上台跳一支舞,時間一到就結束了,但這支NFT是會成長的藝術品,當它變成種子種下之後,擁有者持續使用,將共同紀錄來自不同味蕾的體驗記憶」。

負責VR影音內容策劃的黃心健,則將透過沉浸式視覺內容,讓共創者從餐廳跳躍到法國北部山區,感受「地底下的蘋果」的奇幻感,吃下去幻化成大自然的微粒,成土成塵,循環再生,穿流宇宙。

黃心健表示,三位主創的專業所在,都是觸動感官的藝術品,只是使用的媒介不同,味道做不到的地方,用視覺補强,視覺做不到的地方,用肢體來强化,「三個人結合,讓藝術概念更全面,眼耳鼻舌身意,五感就都補足了」。

NFT收藏迷人處:虛擬物、實體化

或許你會問,刨開來看,這支NFT最有價值的恐怕是名廚限定餐點吧,真的有收藏意義嗎?這也許可從那幅天價賣出的《Everydays: The first 5000 days》來探討。

數位藝術家Beeple持續5000天創作,畫作一開始是速寫作品,其後演變成數位畫作,有趣的是,Beeple作品融合時事與名人,時而辛辣、時而諷刺,標誌著那一天特別的事物,主角包括美國前總統川普、北韓領導人金正恩、特斯拉創辦人馬斯克、星際大戰尤達大師等。直到2021年,Beeple集合5000天創作,成為一幅充滿「微觀」樂趣的「鉅觀」作品。

它體現NFT中最有價值的「虛擬物、實質化」:收藏一段獨特且有意義的時間與體驗,這是傳統收藏品無法展現的特質,也為NFT收藏品迷人之處。

對應本次這款全球第一個可以吃的NFT:「We Are What We Eat」,它集結三個原先都是無法永恆的事務,將當下的體驗轉換成「永恆」,充滿「時效性美感」,加上共創者不斷的體驗,讓永恆更加綿延。

協助策展的EchoX共同創辦人李佳憲預估,這支NFT結標價格恐怕不低,「希望這次能為藝廊及創作者,串聯出全新的展示空間與商機,將傳統的實體創作搬到線上和區塊鏈,同步虛實世界,讓更多藝術創作透過 NFT 形式,得以被蒐藏、分享、交易,在虛擬實體的邊界激起共鳴迴響」。

回到那個問題:擁有這支NFT到底能得到什麼?也許可以放開想像,未來在元宇宙的開放式虛擬世界裡,你將可以購買「We Are What We Eat」NFT,體驗一下那一夜跨越虛實的奇幻一刻了。