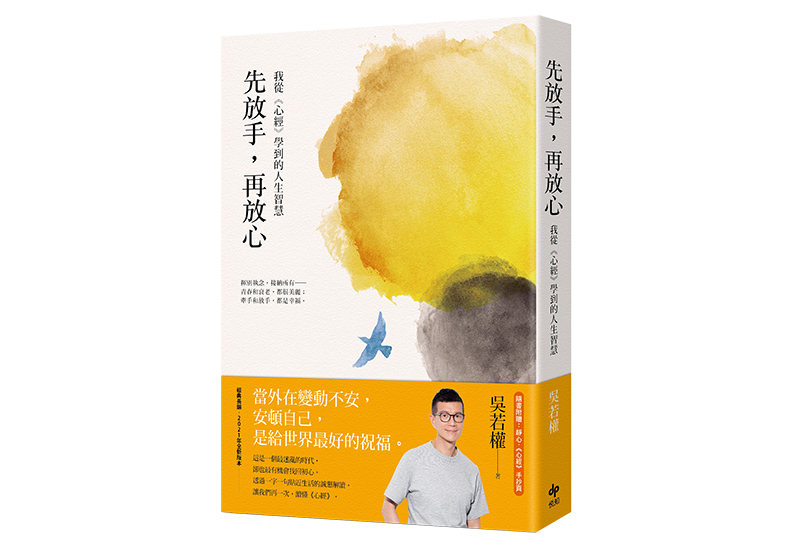

編按:每個人的前世、還有很多前世,是追究不完的。既然無法追溯到宇宙洪荒初始,不如就好好活在當下,把握這一世該作為的種種努力。(本文摘自《先放手,再放心》一書,作者為吳若權,以下為摘文。)

無無明,亦無無明盡,

乃至無老死,

亦無老死盡。

你知道自己這一生所為何來嗎?

《心經》除了講「人生觀」、「宇宙觀」,也講「三世因果」。「無無明,亦無無明盡,乃至無老死,亦無老死盡。無苦集滅道,無智亦無得。」這一段經文中,從「無明」到「老死」,就是指人類在三世(過去世、現在世、未來世)十二因緣(無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生和老死)的流轉。

「無明」指的是對生命的無知——不知道自己從哪裡來、來這裡要做什麼、死了之後要去哪裡?

若是對以上三個問題,從來都不去思考、探索、學習,可以說這個人是渾渾噩噩地在過日子。

通常,這種人都要等到生命遭遇很大的變故,或是至親重病甚至往生,才開始會想這些問題。我也看過有些人,從來不碰觸這些課題,以近似「行屍走肉」的方式過生活。

以佛學的觀點來看,這種人還要經過很多次的輪迴,才能讓靈魂有所學習與精進。

另一種人則是非常困惑於自己從哪裡來、來這裡要做什麼、死了之後要去哪裡?所以很早就開始積極地尋找答案,透過靈性的學習、宗教的參與,甚至尋求心理諮商或靈媒催眠的管道,想要對自己或親人的生命一窺究竟。

聖嚴法師:不要執迷於「前世今生」

過度沉迷於前世今生,容易落入陷阱;

解脫煩惱、超越生死,要靠大智慧

無知令人惶恐。蘋果公司執行長賈伯斯(Steve Jobs)曾在2005年美國史丹佛大學畢業典禮上,送給畢業生一句忠告:「求知若飢,虛心若愚。」(Stay hungry. Stay foolish.)勉勵大家帶著傻氣勇往直前,學習新事物。

法鼓山聖嚴法師講授《心經》,提到「無無明,亦無無明盡,乃至無老死,亦無老死盡。無苦集滅道,無智亦無得。」時,他說:

有智慧的人,不以為自以為有智慧,這才是真正的智慧。

他用「大智若愚」、「虛懷若谷」的精神,來勉勵信眾,學習解脫煩惱、超越生死的大智慧。

對生命的疑問,抱持探索求知的態度,固然很好,但其中有一個很容易令人產生好奇、甚至一不小心就會掉入的陷阱,就是有關「前世今生」的探索,有人為此花了很多金錢或時間去靈修,也有人因此而被詐騙。

我很幸運在早期就有機會受教於法鼓山的聖嚴法師,他鼓勵信眾不要執迷於「前世今生」,主要的理論依據是:

每個人的前世、還有很多前世,這是追究不完的。我們既然沒有辦法追溯到宇宙洪荒初始以來的每一個前世,不如就好好活在當下,把握這一世該作為的種種努力。

好好把握今生此刻。僅為情境圖,取自shutterstock

以我粗淺的觀察,很多對前世今生有興趣的朋友,常常一不小心就落入「宿命論」裡。

只把此生的不幸或不如意,歸咎於前世的「因」,而把自己今生的際遇當成是「果」;卻忽略只要改變自己,創新行動,就可以成為另一個左右命運的「因」,讓自己的餘生與來世,從此變得不同。

「前世今生」能療癒,也要學會放下

國外有幾位學者,長期研究「前世今生」這個主題,並且認為追溯過去前世的經歷,有助於了解今生的遭遇,並且對生理的疾病、人際關係有所療癒。

也有幾位朋友,總認為自己時運不濟,而求助於催眠師觀想前世,剎那間撫慰內心的創傷。

透過催眠,觀想自己的前世,或許對於某些人的心理創傷,確實會有療癒的效果,但我還是比較傾向於把精進自己的重心,擺在今生的當下。

同時我也常提醒那些過度沉迷於探索前世的好友,別再永無止境地追溯前世,好好把握今生此刻。

十二因緣:起於無明,終於老死。

觀想前世,或許可以理解過去發生的劇本,但比這個更重要的是,要如何換一個全新的、積極的、有建設性的角度,去詮釋那些已經發生過的事情,並調整心念,改變行動,創造新的機遇。

否則,就算你知道某個經常與你作對的朋友,是你前世的仇敵,今生是來鍛鍊彼此和解的能力後,你依然遲遲不肯伸出友誼的雙手,那又如何?你們只會看對方更不順眼,繼續吵下去而已。

換個不同的說法。當你願意學習與人好好相處,化解彼此的對立,就算知道對方是你前世的仇敵與否,也根本不重要啊。

除非,知道前世的訊息之後,能幫助你放下,而不是執迷,這才有意義。

放下,而不是執迷。僅為情境圖,取自shutterstock

註:(有關於「前世」的概念與連結,我已經在拙作《向宇宙召喚幸福》(皇冠出版)書中有專文闡述,請讀者自行參閱。)

《零極限》四句話,清理內在

如果你很在意,如何清理前世的記憶或業力,我願意分享自己應用多年,而且很有效的方法,就是經常默唸《零極限》(方智出版)書中介紹的四句話:「對不起!」、「謝謝你!」、「請原諒我!」、「我愛你!」

它可以幫助我們的內在,得到很好的清理,因而獲得更多神性的訊息。也能更清楚地明白:我這一生,所為何來?甚至落實於日常生活中的每一個大大小小的決策,讓你不會誤判形勢,作出害己傷人的決定。小到「去哪裡找停車位」、大到「我該跟他結婚嗎?」都可以獲得更多來自神性的指引。

佛教徒希望在無盡的輪迴中,解脫於生死。徹底了解「無無明,亦無無明盡,乃至無老死,亦無老死盡。」這段經文的意義,並非要一味地貪生怕死,或看開生死後不肯積極作為,反而是要我們在這一世的生與死之間,活出自己最精采的人生之外,還不忘幫助其他的人,離開煩惱,度到彼岸。

因為一個人的快樂,絕對不會是真正的快樂,要和大家一起快樂,才能感覺到全然的幸福。

│完整的十二階段是指:無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死等。