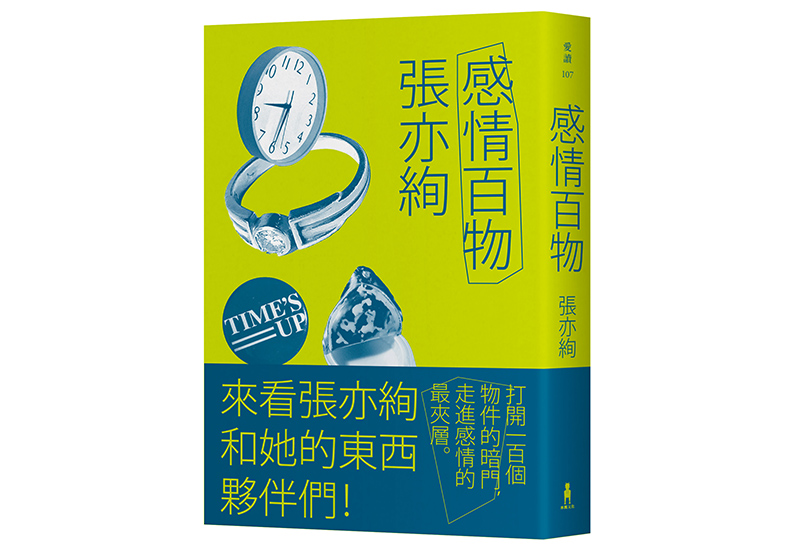

編按:OK繃讓我們清楚看到「傷口是小的,傷口在哪裡」,很多時候,這就「差不多癒合」了。(本文摘自《感情百物》一書,作者為張亦絢,以下為摘文。)

古典的肉色OK繃

我對OK繃有些講究。

肉色OK繃,因為最古典,一眼即知「我受傷」,我沒那麼喜歡。

有次我買到漂亮得不得了的天青色。好不容易受了傷,終於用到。簡直像什麼時尚玩意。那個當下,看著被美化的指頭,還真覺得,不翹著藍色手指去個什麼舞會,只能自己看到,有些可惜。

作為一個做著低危職業的成年人,我受傷的機會並不多。不過,偶爾切割傷或燙傷之類,一年大概也會有一回。我通常很小心,會馬上「包紮」。因為指頭傷了就不好打字,必定要避免惡化,血也不能到處滴。只要護惜傷口,不使它碰碰撞撞,痛幾天,不方便幾天,OK繃就功成身退了。

現在的OK繃,說是美國嬌生發明的。但法國人果然動不動就思古,會說史前時代就存在,上古史籍裡就有記錄。拉伯雷的小說裡出現過,狄德羅的百科全書定義過。法文的「處理傷口」panser與「思考」penser,兩者共用字根。我雖然曾講述過「創傷與創造」這類講座,但兩者在語源上如此接近,還是最近才發現。葡萄牙語看起來更相鄰,難道,葡萄牙人看到OK繃,都會想到「思考」這個字嗎?那倒也好玩。

去年腳骨小傷,問題不大,但沒法穿鞋,所以急著要好。藥房給我結實地上了一堂冰敷課,藥師彷彿看穿我般道:「不是越冰越有效,也要避免凍傷。」我本(洋洋得意地)要來個超低溫急凍速療法——沒想到這等野蠻心理一下就被道破。制止發炎的原理非常美:首先要避免發炎面積擴大,讓它侷限於小面積中。再來才消炎。

處理痛苦的原則

這也是處理痛苦的原則。OK繃讓我們清楚看到「傷口是小的,傷口在哪裡」,很多時候,這就「差不多癒合」了。有次我問悲傷的朋友:要不要在你額頭上貼一個OK繃?他應該沒有照做,但他覺得非常好笑,他笑了,也就沒那麼悲傷。這是我喜歡送朋友OK繃的原因。小傷口小破皮,通常自己處理即可,但難免有些小哀小愁。這時候,如果有趣味的OK繃,「我終於可以耍可愛」的感覺,就會蓋過「我怎麼那麼倒楣」。如果人生持續此種興致,也就相當於,十分幸福吧?