2019年12月,為了因應全球暖化,歐盟執委會新上任的主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen),在聯合國氣候大會召開時,公布《歐洲綠色政綱》(European Green Deal),宣示要讓歐洲的溫室氣體排放在2050年歸零,也就是所謂的零碳排。這樣的目標讓美國、亞洲各國紛紛排定時程跟進。

美國總統拜登日前便宣布,2030年前,美國溫室氣體排放量要較2005年減少50至52%;今年中國新出爐的「十四五」計畫,則力拼在2060年達到碳中和;日本的2030年減碳新目標,是要較2013年減少46%;韓國希望在2050年達成淨零排碳,並提出《2050碳中和實現戰略》。於此同時,台灣總統蔡英文則表示,政府已經開始評估及規劃,台灣在2050年達到淨零碳排的可能路徑。

大國紛訂零碳排目標 台灣必須跟上

「台灣一定要跟上歐美、中國等大國的政策!」對於此議題,瑞助營造董事長張正岳心有戚戚焉。因為瑞助營造(以下簡稱瑞助)早在世界吹起零碳排風氣前,便跨足綠能與循環經濟,是台灣營造業投入環境永續的先鋒。

張正岳分析,台灣屬島國地形,缺點是周邊沒有鄰國,必須依賴外銷,優點則是過去水電資源豐富,以及從台灣頭到尾,都有極佳的自主風力發電場域,「但隨著極端氣候來臨,能源逐漸被耗盡,台灣應該即刻發展綠能!」

他進一步指出,近日,歐盟即將針對進口的鋼鐵、水泥、鋁等產品,課徵邊境碳稅,預計在7月14日發表方案,「台灣產業以外銷為主,萬一被課徵碳稅,或許獲利都沒有碳稅高,」張正岳觀察,目前中小企業對此可能還不太有感,關鍵是政府要訂出中長期目標,連結聯合國SDGs的17項指標與《綠色政綱》的內涵,帶頭宣傳、輔導,提出優惠補助和配套措施,「我相信台灣潛力好、人民素質高,一定能跟進大國的減碳目標」,他充滿信心。

切入綠能循環經濟 從風水氣電領域開始

事實上,張正岳的信心其來有自。因為早在2004年,瑞助營造首度接下台電的統包案時,便是瑞助發展綠能的第一步。他透露,這10多年來,瑞助從變電站、升壓站做到變電中心,儼然是全台投入最多電力工程的營造公司,在與台電合作的過程,加上看到世界大國紛紛開始制定碳中和政策的情形下,瑞助也決心與全球共同打造綠色家園、朝「風、水、氣、電」的方向努力。

以「風」為例,在台電媒合下,2017年,瑞助與國際大廠達德能源(WPD)、奇異(GE)的合作,興建雲林離岸風力發電廠的升壓站工程,估計年發電量可達1.51億度,年減碳排放則達8.3萬噸。「水」的部分,瑞助也興建數座淨水廠和再生水工程,像是為了解決彰化地區超抽地下水,導致地層下陷的鳥嘴潭淨水場,預計完成後單日可供水22萬噸,並滿足大彰化區60%的供水量。

談到「氣」,經由逢甲大學綠能中心牽線,瑞助亦首度跨足畜牧業,完成「祥圃集團新合興牧場沼氣發電工程」,讓大量的豬隻排泄物轉化為可發電的沼氣,達到每小時發電量25瓩、年發電量22萬瓩,每年發電收入100萬的成績。意外的是,這個沼氣發電工程的金額其實不到1,000萬,遠低於瑞助其他動輒上億的標案,「但這是企業的社會責任,協助解決環境與水汙染的問題,而且我們也能從中有所學習。」

至於「電」的部分,瑞助在占地25公頃的永宙口湖光電場,打下2萬支太陽能基樁,總裝置容量近4萬瓩,估計年發電量超過4,900萬度,年減碳量可達40.59噸。憑藉著在風、水、氣、電領域的多方嘗試與合作,瑞助發展綠能的基礎就此奠定。

導入建築資訊模型 用BIM算出碳足跡

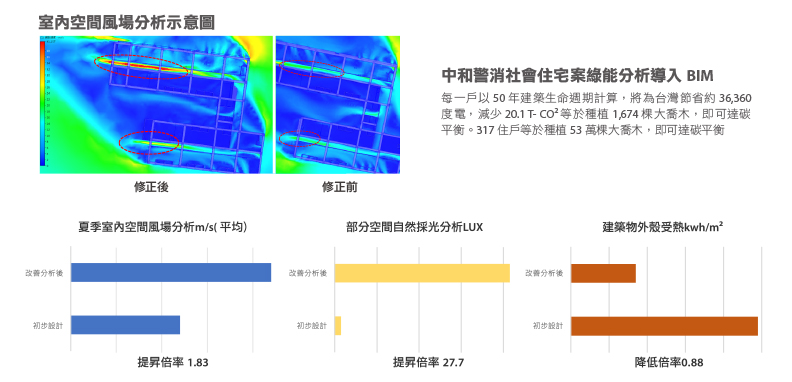

除了從風、水、氣、電領域切入綠能與循環經濟,瑞助在所有的工程案,皆導入建築資訊模型(Building Information Modeling,BIM),也能達到減碳減廢、節省資源的目的。例如施工前建立BIM模型,能減少錯誤、即時導正,平均每棟建築可以減少354噸的碳排放;BIM也能將建材數據化,為所有建材編碼,方便日後在不同建築使用。

從切入風水氣電領域、發展綠能與循環經濟、再到率全台營造業之先使用BIM模型,如今的瑞助,早已是一間不折不扣的綠色營造公司,問張正岳怎麼能在10幾年前,社會都未必意識到綠色、永續的重要時,就有此想法?他認為,人一定要善良,身為企業領導者,善良的方式就是實踐企業社會責任(CSR),以及重視環境、社會和公司治理原則(ESG),「領導人必須照顧員工,因此經營企業首先要穩定獲利。接著要有與社會共融的使命感、回饋社會,畢竟沒有社會的土地、人事物幫忙,無法成就企業。」

發展綠能、循環經濟,是全世界重中之重的目標,台灣也不例外。有了瑞助做全台營造業的表率,相信接下來會有愈來愈多的企業,一起深耕綠能與循環經濟。