編按:

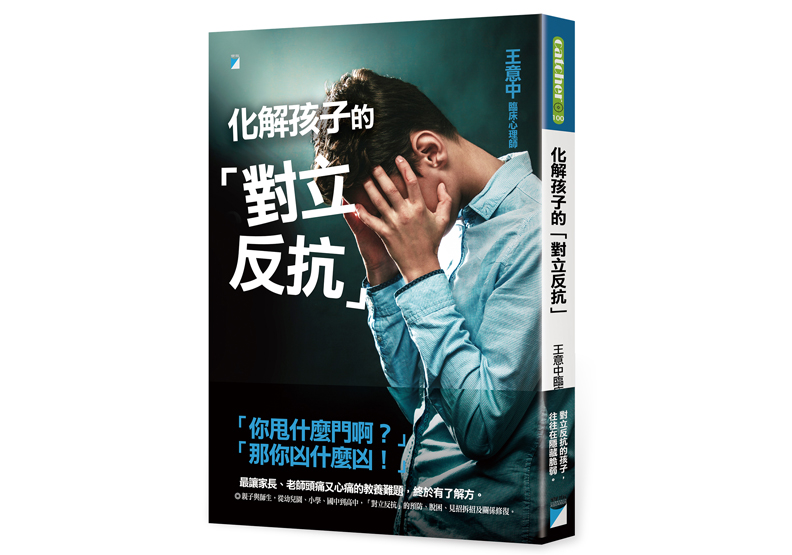

若孩子常常躺在地上哭,當他又這麼做時,觀察一下他躺的地方:是周圍都沒有人呢?或者他躺下去的地點,多半是人來人往的大門口?(本文摘自《化解孩子的「對立反抗」》一書,以下為摘文。)

「我不要回家,我不要回家!我還要玩,我不要回家......」阿豪說完,馬上就躺在地上。

「你這孩子真的讓我受不了,每次都給我難堪,總是會挑時間、挑地點,老是在人多的地方給我躺在地上。幹麼?讓大家看啊?讓我這個做媽媽的丟臉啊?」

「我不想回家,我不想回家,我還要玩!」

「玩什麼玩?你玩多久了?我們都不用做別的事情嗎?」

媽媽愈講愈激動。只見周圍的目光朝自己的方向聚集而來,頓時讓媽媽羞愧得臉紅。

「真是丟臉死了,趕快給我起來。」

媽媽把音量壓低,盯著地上的孩子,迴避周圍投向自己的目光。「你動作快一點啦……」

阿豪依然不為所動,旁若無人地吵了起來,「我還要再玩!我還要再玩!」他邊喊著,又繼續跑到另一邊玩起沙坑遊戲。

「媽媽,孩子要玩,你就讓他玩嘛!玩個沙子會怎樣呢?」

「這孩子到底怎麼教的啊?寵成這樣,太任性了。」

「如果是我的孩子,早二話不說,手一拉就回家了。」

「這位媽媽,需要我幫忙嗎?」

「難怪現在許多年輕人都不想生小孩。」

周圍的人愈聚愈多,竊竊私語著,這些聲音讓媽媽如坐針氈,她真想在沙坑裡挖個洞,鑽進去。

孩子為何多此一舉?其實是啟動「社會性掌控」

我們來想一個問題:為什麼孩子哭的時候,要躺在地板上?

孩子是否面對每一個人都如此?還是只針對特定的對象,比如面對媽媽或特定的老師時,才會躺在地板上?

如果是後者,也就是孩子會看「人」來決定躺不躺,首先要特別留意:是否只要孩子躺在地上哭,你就會做出一些孩子所「預期」你會出現的反應,例如:扶他起來,告訴他不要哭;或大人乾脆就妥協了——你要什麼,我就給你,你不要,那我們也算了。

再來,可以想一下:孩子躺在地上哭的過程中,除了哭之外,是否會邊哭邊說出他的一些需求?這些需求,有的是他想要的,比如「我要手機」、「我要出去玩」、「我要抱抱」,或者有些事情是他嫌惡的,例如「我不要吃菜」、「我不要拼圖」、「我不要寫字」、「我不要看醫生」等。

如果在那當下,孩子很明確地表達出了想要的或拒絕、嫌惡的,那麼躺在地上哭,是加強了孩子表達需求或不想做的力道。

若孩子常常躺在地上哭,當他又這麼做時,觀察一下他躺的地方:是周圍都沒有人呢?或者他躺下去的地點,多半是人來人往的大門口?

有些孩子躺下去,主要只是「躺給你看」,還是會在意別人怎麼看自己。因此,當周圍的人注意到自己時,有些孩子會覺得羞愧、不好意思,很容易就會起身。

然而,有些孩子特別挑人多的地方躺,這點釋放出一個訊息:人愈多,你愈怕、愈擔心別人的反應,因此,你就愈容易與孩子妥協。

有些「自我主張」,必須受到規範

對立反抗孩子往往想要按照自己的方式來做事情,然而,在日常生活中、學習上與團體裡,有許多方面是需要被規範的。

因此,孩子得不時地調整自己與周圍環境間的關係,以符合規範。

當孩子表達出他的想法時,我們是否曾經接受?或者我們是用說服的方式,讓孩子願意順從指令?如果讓孩子感受到「被尊重」,他的配合度及配合的意願,相對就會比較高。

至少,當孩子提出想法及要求時,我們不直接地斷然拒絕。

比如這篇開頭故事裡的阿豪,媽媽可以聽聽看為什麼他想要繼續在沙坑玩,聽聽孩子怎麼說。這當然不等於我們就要立即答應,我們也可以把自己的顧慮和考量讓孩子瞭解,並協調是否有其他的替代方案。

當我們以比較溫和的語氣與孩子對話、以比較幽默的方式對待孩子,孩子當然也沒有必要再以憤怒、生氣的方式,挑戰大人的底線。

如何終結「哭鬧反應」?

當孩子躺下哭了,還有一點可以觀察:以往大多在什麼樣的情況下,孩子會停止哭泣?

例如是大人妥協了(你只要一躺,要什麼我都給你;你不想做的事,我們也算了);還是大人加以安撫,他的情緒就緩和了;或者是大人透過轉移的方式,比如他原本躺在地上哭,見大人拿出了食物和玩具,受到吸引而爬了起來。

觀察孩子是如何止住眼淚的,是在提醒我們自己是否很容易對孩子「妥協」。

優先考量「安全」

孩子躺下去哭之後,是否做出了一些更加強烈的舉動?例如用頭撞地板、咬自己、打自己的頭等。

請注意孩子的情緒控管是否出現了明顯的失控,因而在那當下,他控制不了自己邊哭邊去撞頭,無法做出比較適當的情緒反應。

面對孩子的哭鬧反應,需要優先考量的是「安全」,例如讓孩子頭部不會受傷。在處理過程中,請特別提醒自己保持沉默,不要太過於嘮叨或講道理,以預防更加刺激孩子,或讓孩子認為大人出現了妥協的反應。

此時,「無招」勝有招

若孩子總是用躺下去的方式表達情緒,其實也表示他明顯缺乏其他適當的情緒表達方法。因此,平常大人需要花時間,引導孩子遇到問題時,練習用適當的方式解決與溝通。

如果孩子還是常常躺在地上,那麼你真的要留意了,對於孩子來說,「躺在地上」還真的非常有效果,也難怪他動不動就使出這一招必殺絕技。

孩子處在「掌控」的狀態,這時的對應方法是,我們盡可能地繼續做當下在做的事情。必要時,把你原先對孩子強調的話,再說一次。