國內前五大營造公司麗明營造,面對新冠肺炎疫情的衝擊,依然不改穩健成長,這要歸功於過去經歷過的三次危機,所累積到許多應變策略。

文/鄧麗萍

3月,全球陷入新冠肺炎的危機中,不少產業與公司,業務大受影響。但總部位於台中的麗明營造,卻似乎不受衝擊。

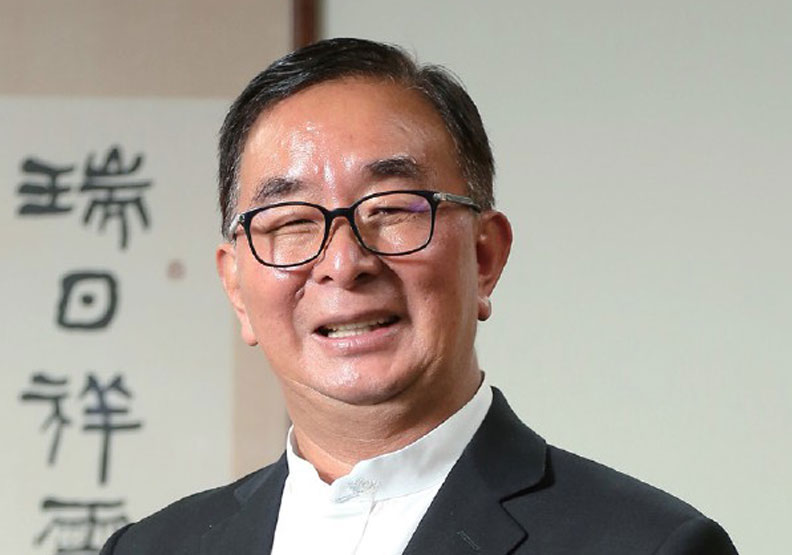

「即使現在疫情發生,我們的營造人才還是不足的,營造的案量還是非常多,這是這一波很奇特的現象,」麗明營造董事長吳春山表示,目前麗明560幾名員工,有30到40個工程在進行,員工手上工作滿滿,今年第一季營收跟去年同期比,仍是成長。

自從2017年中美貿易戰爆發以來,大陸台商持續回台投資擴廠,業績中有八成來自建廠的麗明營造,從那時起就一路紅不讓,從北到南,幫企業蓋廠或擴廠,包括正新輪胎、帝寶車燈、上銀科技等。

麗明營造創辦於1994年,剛於去年底慶祝成立25週年,年營收約150億台幣,名列國內營造業前五大,最知名的代表作是「全球最難蓋的建築」台中國家歌劇院。

1958年次的吳春山,出身農家,在家中六個兄弟姊妹中排行老三。父母務農,家境清寒,兩個哥哥國小畢業就外出工作,到了他,已經很幸運,可以唸完高工建築科後,才出來做事。當時龍邦建設在彰化興建透天厝,畢業後、入伍前的吳春山就加入龍邦,擔任監工。退伍後,為了多賺點錢,他曾經到自助餐店當員工,也曾到高雄參股朋友的事業,白天當工地主任,晚上送建材,最後朋友的事業倒閉,他也賠光二年積蓄。落寞的他,回到家鄉,白天賣衛浴設備,晚上到夜市賣芋頭冰。有一天賣芋頭冰時,巧遇龍邦建設創辦人朱炳昱,問他,「你幹嘛躲在這裡?」再度給他工作機會。命運從此又把他拉入了營建業。

這時的吳春山,已經展現企圖心。他從監工,轉換領域到企劃、銷售,成為業務高手,最高紀錄一年賣掉200多間房子。有一次搭飛機時,遇到朋友,透過餐巾紙畫一畫,就成功銷售房子,最後升任業務副總經理兼轉投資營造廠的董事長。那時,吳春山還不到40歲。最後,他決定自己創業。

為了精進實力,吳春山從20多歲起,就展現驚人的學習動能。他幾乎每一年都會參加一個受訓課程,中部各大學幾乎都有他的學習足跡。

他也參加各種社團,以拓展人脈,至今已參加超過50多個,例如扶輪社等。目前活躍的仍有十幾個。

2014年,教育部通過俗稱「吳寶春條款」,容許創業有成但沒有大學文憑的人才,申請就讀碩士學位EMBA。吳春山好高興,如願進入逢甲EMBA,成為最活躍的學生之一,已畢業。

面臨新冠肺炎危機,吳春山能游刃有餘,除了是台商回流的大環境外,跟吳春山擅長將危機化為禮物有關。

創業25年來,麗明經歷過多次危機,總能將危機變成茁壯的基礎。

第一次危機:1997年亞洲金融風暴/麗明差點倒閉,讓他學會聚焦

瞄準學校、廠辦和大賣場

1994年創業的麗明營造,不到四年,就遇到1997年亞洲金融風暴。

當時,前總統李登輝正好也推出「六萬塊一坪」的國宅政策,對建設和營造業帶來很大衝擊。

當時銀行利息很高,很多建商撐不住就倒了。當時麗明承攬了不少建商的工程,建商倒了,讓他也收不到款。「景氣很不好,我們吃了許多呆帳,那時晚上常常睡不著覺,」吳春山回憶。

吳春山從這次危機體悟到,「建設公司的財務風險大,如果房子賣得好還OK,賣不好,不是垮掉,就是把餘屋作價給你。」

他當時忙著向建商催款,卻常徒勞無功,一位股東勸他,「不要執著於一天到晚催收,每天正常的工作都不做,反而可能陷入困境。」吳春山聽進建言,他靜下心來,重新思考公司方向。

為了降低財務槓桿,吳春山之後聚焦於學校、廠辦和大賣場,理由是,「學校有需求才會蓋,比較不會倒帳;廠辦雖然利潤較低,卻是穩定的案源。」

至於大賣場,麗明當年因緣際會承攬到家樂福的工程,展店快、希望半年蓋好就營業、有營收,工程因此也可以很快收到錢,半年就有5到7億元的營業額,對於現金週轉率幫助很大。

同時,為了發揮最大的人力綜效,麗明決定集中火力在新竹以南、嘉義以北,深耕中部。

撐過第一波衝擊後,吳春山學習到的經營智慧,是聚焦與取捨,審慎篩選客戶,透過差異化、區隔化的藍海策略,讓麗明躲過了後來的房市不景氣和2008年的金融海嘯。

第二次危機:1999年921大地震/啟發他提升安全品質要求

嚴加執行任何工程都不能偷工減料

1999年921大地震,震央就在中部,中部很多房子倒塌。當時麗明創業才五年,已承攬的工程約50個,雖沒有受到影響,但這場天災也給吳春山經營上的啟示,安全品質與耐震要求必須提高到最高級,嚴加執行任何工程都不能偷工減料。

「每經一事就長一智,碰到一個一個事件後,就學到很多經驗,知道怎麼去控管,」921後,吳春山設立很多稽核機制,也增加勞工安全控管,包括工地同仁不能抽菸、不能吃檳榔、不能酗酒、不能打電動玩具,「因為他們可能會沉迷,因此做了很多限制,」吳春山指出,目前麗明營造的門禁管理也採臉部辨識,落實出入人員單純化。

第三次危機:接下台中歌劇院/廠商捲款潛逃,無奈自力救濟

團隊研發出三個專利,因禍得福

吳春山白手起家,十多年前一知道台中市政府即將從舊址遷入目前所在地,他就標下當地土地,在創業12年後,成為第一個搬到目前市政府所在地計畫區內的企業。

當時,市政府大樓工程也正要發包。為了興建指標型建物,讓別人見證實力,培養知名度,當時麗明志在必得,順利得標。

市政府大樓完工後,台中市政府碰到一個難題,就是台中歌劇院已經五度流標,沒人敢做。日本建築師伊東豊雄的設計很特別,「除了地板是平的,其他沒有一個地方是平的,沒有人知道怎麼蓋,就連設計師都不知道,」吳春山說,老公司不想砸自己的招牌,新公司沒能力做,「只有我們這種不上不下的,最後市政府想到我。」

2009年5月,吳春山在大陸麗江玩,議員打電話給他,「報紙說你要標那個歌劇院?」被問的一頭霧水,吳春山回他:「你看到鬼了?」

回台灣後,台中副市長蕭家淇真的帶隊來遊說他,數次「曉以大義」。幾次後,吳春山真的動心了。明知一定會賠錢,吳春山還是努力說服股東,放手一搏,原因是他知道未來的建築不再四四方方,外型傾向活潑,這已是趨勢,他願意帶領團隊往這個方向學習。為求安心,吳春山還回到家鄉的廟裡拜拜、抽籤,「籤詩說,過程很辛苦,你不會賺錢,但會遇到很多貴人。」原本就打定主意不會賺錢,因此吳春山就放心投標。

董事會也知道這個案子不會賺錢,並準備2億元虧損。誰知道,施工後,承攬廠商竟捲款而逃6000多萬,簡直是屋漏偏逢連夜雨。團隊沒辦法,只好自己做。在工地弄了一個廠房試驗,結果竟然可以灌漿3米半,逃跑廠商只能做到90公分,是三倍。這就是台灣人說的:打斷手骨顛倒勇。這種工法讓麗明得到專利,因禍得福。

伊東的設計很不規則,不能用模板,因為無法不規則彎曲。麗明的同事想到紗窗用的鐵絲網很薄,一層容易破,二層、三層、一直疊到十層後,就不會裂掉,好像在雕塑一樣,寬度闊度都可以控制,灌漿下去,品質又好又精準,連伊東都嚇一跳,怎麼會有這麼聰明的想法。

歌劇院因為造型太不規則,無法像一般大樓安裝空調,冷氣都得從地板冒出來,這些都是特殊工法,也都得到專利。

伊東接受訪問時曾說,他的設計很多年前就到比利時比賽,人家問他說,這麼漂亮怎麼蓋?他說:「我不會蓋」,因此沒得獎,成了紙上建築。來到台灣,評審們覺得好漂亮啊,就把第一名給了他,卻忘了問,怎麼蓋?

最後,麗明一共虧損4億才完成國家歌劇院。麗明的另一個代表作是故宮南院,「我也是被拜託的,」故宮南院的設計師姚仁喜看到歌劇院落成,專程來看,對吳春山感嘆說,「哇,你竟蓋得起來,故宮南院你要不要嘗試?」就這樣,麗明又賠了2、3億元蓋故宮南院。

當時故宮南院也流標,興建難度也很高。光玻璃就有8000多塊,地下室存放國寶,得避震,有200多個避震器。

為了回饋同仁,從基層做起的吳春山,把每個案子近兩成五的利潤都分給員工,在業界算罕見。「你一定要對同仁好,他才有行為能力去對客戶好,」吳春山以「財散人聚」來形容公司的賺錢理念。

營造業的特色/企業的選擇比努力更重要

「營造業的特色是,下一個案子在哪裡,你不知道,下一個案子規模多大,你也不知道,」吳春山形容,唯一能掌握的是選擇,並從每次的工程經驗,去學會怎麼選擇,因為每一個抉擇都是幾年的事情、都是幾十億的案子,選擇有時候比努力更重要。

這也是為何,麗明營造一直到今天都不上市的原因。「營造廠的量案在什麼時候會膨脹不曉得,下一個案子在哪裡也不知道,案量沒辦法像生產事業那樣穩定,它的季報不好看,也沒有本夢比可做,所以上市沒有什麼特別意義,」吳春山坦言。

成立20週年的慶祝酒會上,吳春山引用日本皇帽株式會社創辦人鍵山秀三郎的話「10年始成企業,20年領先群倫,30年史上留名」,勉勵自己和同仁。如今邁向30年,吳春山期許「當別人講到營造業時,會把麗明和營造業畫上等號。」

本文轉載自2020.3.31「哈佛商業評論」