在本章中,會以接近實際講義的形式,介紹法國高中生為了準備高中會考哲學考試所學的哲學內容。特別是關於「幸福」,我們一起看看法國的高中生,在課堂上都學習什麼樣的內容。

關於幸福這個問題,自古以來就有許多人思考過。可以說從人類獲得思考能力以來,就不斷的思索幸福的問題。要說它是人類最古老的問題之一也不為過。

然而,即使經過這麼長的時間思考,我們迄今仍沒有找到一個明確答案,足以告訴我們:「這就是幸福!」這又是為什麼? 難道幸福的定義真有如此困難嗎?

首先,我們思考一下關於幸福的定義吧。

我們先看一下,哲學家是怎麼定義幸福的。幸福究竟是什麼?我們要如何才能得到幸福?

亞里斯多德──幸福是「至善」!

對於古希臘哲學家亞里斯多德來說,幸福是所有事物中最渴望的,也是最好的。他在《尼各馬科倫理學》中,將幸福描述為「至善」。

亞里斯多德將善分為三種。第一種是外在的善(財富、權力、名譽);第二種是關於身體的善(健康與肉體美);第三種是關於靈魂的善(節制、勇氣、智慧)。亞里斯多德認為,這三者中最重要的是關於靈魂的善,因為節制、勇氣與智慧是卓越的人所擁有的、名為品德的資質,唯有基於品德的行為才是善,因為它會帶領人們走向幸福。

將幸福視為善的立場稱作幸福主義。對亞里斯多德而言,幸福是至善、至美,也是最快樂的。

然而,即便很多人可以接受幸福是至善的觀點,但關於幸福究竟是什麼,人們的意見仍是相互對立。

亞里斯多德認為,人類的生活可區分為三種類型。第一類是享樂的生活,在這種生活中,將快樂視為幸福。第二類是政治的生活,其中最重要的是名譽。第三類是沉思的生活,是思考有關基於品德的「神、世界與自我靈魂」的生活。

亞里斯多德也認為,第三類沉思的生活是最高貴的。沉思的生活既是擁有「愛好智慧」此一含意的哲學實踐,從中獲得的智慧的快樂,也是最純粹、最確實的。

當然,有些人認為幸福正如亞里斯多德所說,是靈魂的活動;然而,也有人會認為,能夠從外在的快樂和肉體的快樂,或是名譽、權力中找出價值。

何謂幸福,想法因人而異。對喜歡酒的人來說,喝酒就是幸福;但對不喝酒的人來說,喝酒自然不是幸福,因此很難具體定義。

快樂主義──幸福是快樂!

有些人認為,探討幸福的出發點,應該要去探索人類在幸福狀態時感受到了什麼。

他們的想法的前提,是基於以下這個假設:人類在感受到快樂時是幸福的。人生的目的是變得幸福,而幸福是透過快樂的感受獲得的,這是他們的立場。這種立場,特別是在幸福主義當中,被稱作快樂主義。

談到快樂主義,有一個經常出現的例子,那就是柏拉圖(Plato)《高爾吉亞篇》(Gorgias)中的卡利克勒的主張。

柏拉圖的著作幾乎都是以對話錄的形式寫成,以柏拉圖的老師蘇格拉底(Socrates)與各種人物的對話來闡述真理為何。

卡利克勒是快樂主義者,他認為讓自身的欲望極大化,並運用勇氣與知識去滿足這個欲望,就可以得到極大的快樂,這就是幸福。這種想法就是快樂主義的典型代表。

蘇格拉底在與卡利克勒的對話中批判快樂主義,主張正義或自制這樣的品德才是幸福的、是好的。在這裡我們先不對詳細內容多加著墨,而會再介紹一些快樂主義。

古羅馬哲學家伊比鳩魯也認為幸福就是快樂。但有一點必須釐清、避免誤解,伊比鳩魯不認為享受豪華的飲食,或性的愉悅就可得到幸福。

在《致美諾寇的信》(Letter to Menoeceus)中,伊比鳩魯將欲望分為三類。他先將欲望分為自然的與不自然的,而自然的欲望又分為必要的與不必要的,因此伊比鳩魯對欲望的分類如下。

一、自然且必要的欲望——維持生命所必須的欲望(例如吃、喝、睡覺等)。

二、自然但不必要的欲望——非維持生命所必須的奢望(吃美食、喝好酒、追求性的快樂)。

三、不自然也不必要的欲望——對財富、名望與權力的欲望。

人類便是受這些欲望所驅使去追求快樂,當有欲望時,便是快樂不存在的時候。追求快樂是人類生存的動機,也是目的。

那麼我們應該追求哪一種快樂?

伊比鳩魯認為,唯有「身體的健康與心靈的平靜」所帶來的快樂,才值得追求,因此人不應該享受各種快樂,而必須仔細分辨這些快樂所帶來的利益與損失。

此外,要得到幸福,不需要獲得許多的快樂,伊比鳩魯認為重要的是「自給自足」。人類不需要擁有很多東西,其實只要有基本的物品,就會感到滿足。例如一個極度飢餓的人,吃到簡單的食物與奢華的大餐,所得到的快樂應該相差無幾吧。飲食是必要的,但奢華的飲食則不必要。

伊比鳩魯並不是認為人不應享受奢華的飲食,而是必須注意調整身心,到相應適合的狀態。

此外,我們必須更重視自身行為所帶來的快樂,而非由運氣所左右的快樂。因此最重要的是經常思考自己所應採取的行動,為了要做到這點,需要的是思考。人類可透過經常思考而過著快樂的人生,並因此成為有德行的人、得到幸福。

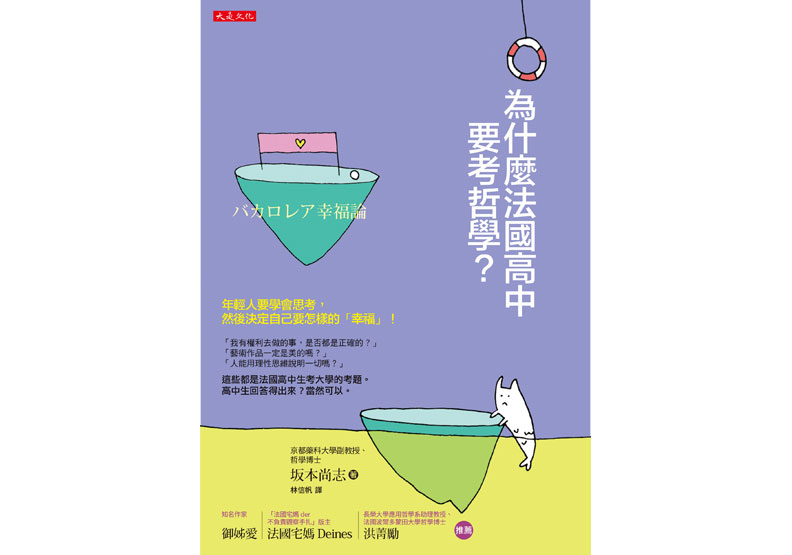

本文節錄自:《為什麼法國高中要考哲學?:年輕人要學會思考,然後決定自己要怎樣的「幸福」!》一書, 坂本尚志著,林信帆譯,大是文化出版。