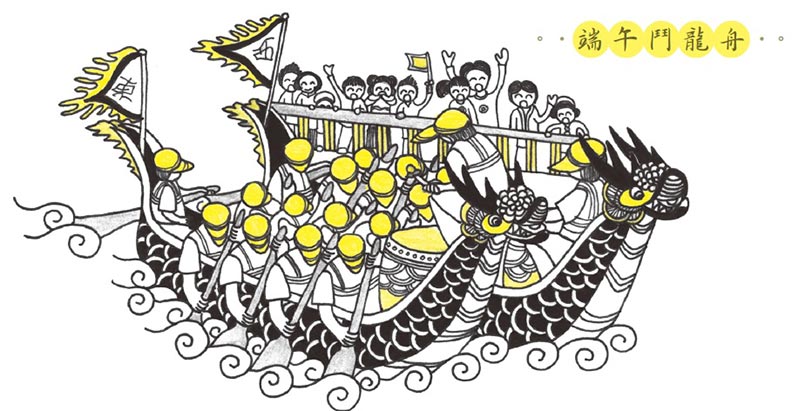

早期台灣人從五月一日起即投入端午龍舟活動,通常寺廟及沿海船隻會划船出海,鳴鑼擊鼓,稱為「龍船鼓」,如此長達五天。至五月五日這一天,民間自行籌組比賽,通常以錢或布為采,三兩舢板漁船於海口淺處競賽,勝者鳴鑼,即可得采,稱為「鬥龍舟」。(本文節錄自《圖解台灣民俗【新版】》一書,李文環、林怡君著,好讀出版。)

依據聞一多的研究,此習俗緣起於春秋時期的吳越祭祖。

相傳吳越人自認為河神「龍」的後嗣,每到五月五日這天,便在江邊舉行盛大祭典,將各種食物塞入竹筒或裹以樹葉製成「粽子」,部分放於水中當作祭品獻呈龍神享用,部分則留供自家族人食用。祭祀之外,還製作了龍形木舟,在水上比賽競渡藉以娛悅龍神,並祈求族人免受天災威脅。

此習俗後來被置入屈原跳汨羅江自盡,人們為悼念屈原而投粽入江、賽龍舟的故事。至今,鬥龍舟、包粽子仍是華人社會在端午時節的重要活動。

(延伸閱讀│2024端午節活動》全台龍舟比賽、特色市集與音樂派對一次看)

早期台灣人從五月一日起即投入端午龍舟活動,通常寺廟及沿海船隻會划船出海,鳴鑼擊鼓,稱為「龍船鼓」,如此長達五天。至五月五日這一天,民間自行籌組比賽,通常以錢或布為采,三兩舢板漁船於海口淺處競賽,勝者鳴鑼,即可得采,稱為「鬥龍舟」。日治時期,這種活動更加風行,台北艋舺(今萬華)的「鬥龍舟」甚至長達十餘日。

通常「鬥龍舟」有一套完整的習俗,五月初一須舉行「請水神」儀式,由道士帶領,敲打龍船鼓,將龍船划至江邊迎請水神;初二則是「龍船會」,在爐主家中商討划龍船的種種事宜;初五清早先祭拜龍船,祈求競渡順利,午時才展開熱鬧賽事。比賽結束後舉行「送水神」儀式,演戲酬神,行謝江之禮,將龍船修補好封存,謂之「收龍船」,以待明年的比賽。今日的賽龍舟皆由地方政府主辦,仍保留此一古老的民俗活動。

(延伸閱讀│端午節大啖粽子胖好幾公斤?別再糾結過去的卡路里概念)

本文節錄自:《圖解台灣民俗【新版】》一書,李文環、林怡君著,好讀出版。

本文節錄自:《圖解台灣民俗【新版】》一書,李文環、林怡君著,好讀出版。