「提問就好,不要說太多:如何幫助悲傷中的人」

—摘錄自網站refugeingrief.com

現在該怎麼做?

突如其來的死亡劇變後的幾個星期和幾個月,悲傷者彷彿會深陷另一個世界。在悲傷最初期的影響下,幾乎沒有任何事物能帶來安慰。曾經能帶來安慰的事物在悲傷的重量下,變得單薄脆弱。安慰人的話語卻像利刃一般,讓內心鮮血淋漓。鼓勵沒有幫助,名言佳句亦毫無意義。

在悲傷初期,我們的生活會變得很狹小。這是非常時期,一般時期的法則都不管用。在悲傷中,特別是最初的日子,我們不會有太多能量來利用任何工具或資源,而假如工具的目的是要讓事情好起來,通常只會帶來反效果,讓我們深受冒犯。

勵志名言、「自助」書籍、立意良善的建議,目的都是要使我們脫離痛苦。只要我們提起有多麼痛苦,就會立刻有人想幫我們消除痛苦。在這樣的模式中,悲傷是壞事,必須加以消除。但我們的痛苦是真實的,不會就這麼離開。

在《心靈的傷,身體會記住》這本書裡,作者貝塞爾.范德寇寫道,當身體受到刺激時,就必須反映表達。身體得這麼做,這是必須的。當身體和心靈歷經痛苦時,我們在生理上即有表達的需求。不被允許表達或訴說的痛苦會反過來傷害自己,造成更多問題。

不被看見和傾聽的痛苦,並不會就這麼離開。我們的文化之所以如此不擅長悲傷,其中的原因之一就是,我們總是試圖在悲傷得到表達的機會之前,就強行抹去。我們的內心都積累了太多壓抑的情緒。

試圖帶走對方的痛苦並不能將痛苦治癒,我們也不應該粉飾痛苦,彷彿痛苦會阻擋我們邁向更美好的生活。悲傷很痛苦,但不代表就是錯的。痛苦是對於「失去」健康而正常的反應。在悲傷中活下去的方法,就是允許痛苦存在,不試圖掩蓋或倉促帶過。

我們不應該試圖抹除痛苦,而應該將痛苦視為健康而正常的反應,真誠、溫柔而帶著同情心地照護。我們應當在痛苦中彼此陪伴,唯有悉心照護,才能幫助我們承受難以忍受的一切。

痛苦與受苦:前者應當照護,後者則是「修復」

我們總會有修復事物的衝動,也會想採取正向的行動。假如我們不去「修復」痛苦,不解決悲傷,是否我們這輩子就完了,注定要不斷受到折磨呢?

為了更清楚說明,我們必須先區分痛苦和受苦。痛苦是單純對支持的需求,不需要被解決,但受苦卻不同。受苦可以被修復,或至少顯著地降低。為了區分兩者,我們得先定義一些辭彙。

無論是世俗或宗教,在許多的傳統中,都有關於受苦的教誨。我個人覺得,在討論痛苦和受苦時,無論如何都得提及佛教和其中受苦的內容。

當我們說佛陀的教誨是:「人生即受苦,逃離受苦的方法是接受無常。」他的意思不是:「請假裝你沒看見任何受苦,假裝你並不痛苦。」也不是:「假如放下一切罣礙,就不會痛了。」他看見受苦,也看見痛苦,所以希望能找到活在當下、做出反應的方法。正面回應而不退縮,不從世界上的痛苦深淵前轉過身去。

佛陀看見痛苦,問道:「我該怎麼做,才能不失去理智和心?該如何讓雙眼和心靈都打開,卻不被一切吞沒?該如何堅定直視所有無法修復的一切?」

他的反應(至少我是這麼認為)就是愛。張開雙臂,敞開心胸去愛,就算知道自己所擁有的終將逝去或改變,依然去愛。我們一生中總會看見超乎想像的痛苦,但還是要去愛。即便知道事實如此,還是找到活在當下的方法。接受這樣的事實,用愛超越一切。願意面對世界的痛苦,以及自己和他人的痛苦,不轉身而去。

佛教和其他傳統的修行功課,本意是幫助我們承受生命的痛苦,讓我們看見崩壞的地方,卻不被吞噬。這和大眾心理學告訴我們的不同,並不是要幫助我們移除所有的痛苦,讓我們能一直保持「快樂」。

修行功課的目的是在面對痛苦時,幫我們減少所受的苦,而不是將痛苦本身移除。

前面曾經提到,痛苦是摯愛從生命中被奪走時,健康而正常的反應。雖然讓人難受,但不代表痛苦是錯的。

之所以會受苦,則是因為我們在痛苦中覺得被批判,覺得不受支持。所以我們在痛苦中掙扎浮沉,質疑著自己的選擇、行為和反應,懷疑自己是不是一點也不「正常」。

之所以會受苦,是因為有人告訴你,要抗拒自己的感覺,有人說你的感覺是錯的。這些苦難來自你的朋友和同事,甚至是完全的陌生人,雖然本意非常良善,卻糾正、批判你,或是建議你要怎麼悲傷比較合適。

受苦也來自我們食不下嚥,寢不安枕,花太多時間和負面的人在一起,或是假裝我們根本沒有這麼痛苦。痛苦來自我們反覆想著死亡發生前的某個事件,因為自己沒有順利預防,沒有事先想到,沒有多做些什麼,而不斷自我懲罰。痛苦為我們帶來了焦慮、恐懼和孤立。

假如我們想讓一切變好,受苦就是改變應該發生的地方。

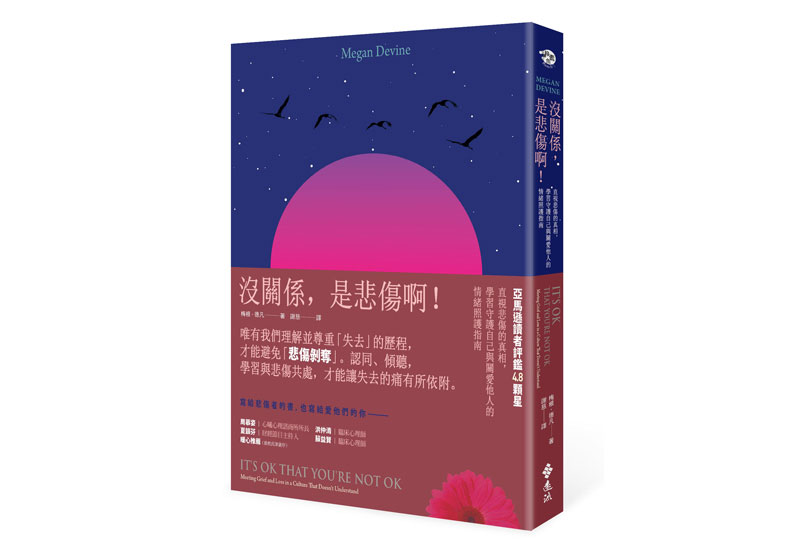

本文摘自:《沒關係,是悲傷啊!》,梅根.德凡著,遠流出版。

本文摘自:《沒關係,是悲傷啊!》,梅根.德凡著,遠流出版。