一九六四年,美國耶魯大學醫學院教授Dr. E. M. Schimmel 在一家著名的教學醫院做的一項統計發現,住院病人中,每五人就有一人可能因治療而發生合併症,其中七人就有一人是致命的傷害。一九八一年,他再做同類的研究時發現,該醫院的住院病人因治療發生合併症者,增加了三○%。

這不表示醫學退步、或醫療品質變差了,而是顯示醫療愈進步,新的醫療科技能幫助病人的機會愈多,它的功效也愈高;相對的,新科技愈精密,些許的不慎或差錯,就可能造成傷害。

以交通工具的發展為例,航空業的效能遠高於其他交通業,越洋高載量如747飛機的構造精密而複雜,機師必備的知識更精深,責任也更沈重,小小的疏忽就可能鑄成數百人同歸於盡的大難。

同樣的,現代的醫療已大不同於從前,專業的要求要比四、五十年前提高許多。病人如接受正確、謹慎執行的醫療,可以獲得前人無法想像的、驚人的醫療成效;但如果接受的是不夠專業、不盡完善的醫療,其效果可能適得其反,傷害也很大。

不久前創刊的《康健》雜誌發行人殷允芃女士指出,台灣大多數的高級知識分子對醫學常識的瞭解,大概都是模模糊糊、似懂非懂的「無知」,往往連自己身體器官的部位和功能都不清楚,碰到醫療問題時,就不容易做明智的決定,談到與治療有關的品質時,也沒有能力做正確的判斷。

服務品質不等於醫療品質

確實,台灣一般人對於醫療品質的觀念多半止於醫護、行政人員給他們的印象,即態度是否親切,或流程是否方便。除了這些表面的、可以感受的服務品質外,與治療有關的專業技術品質則毫無所悉。事實上,目前在台灣,一般人無從客觀地瞭解任何醫院手術或麻醉的死亡率、院內感染率、抗生素的使用習慣,以及各種疾病的治療成功率等和品質息息相關的資訊,自然也難以對醫療品質做判斷。

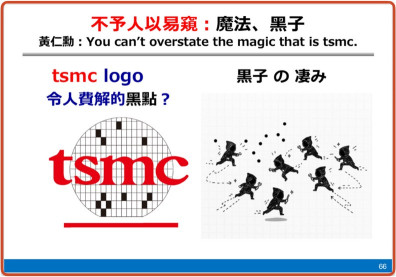

台灣過去二十多年中,由於企業和經濟的發展,為了在國際市場上維持競爭力,在產品的製造上已經培養出很高的品質意識;在企業管理上,也都瞭解產品必須合乎規格、價格上物超所值,才有競爭力。台灣的半導體業在國際市場上的極高占有率,正是一個以品質與價格取勝的範例。

正確的品質觀念是「Do the right things right the first time」,如此不但效率高、成果好,成本也低。因為第一次就做對了,可以避免重做及修改浪費的時間、人力與材料。如何將這個品質觀念引用到醫療工作上,非常重要。

在目前台灣只有兩、三分鐘門診時間的醫療形態下,常常可以看到病人經過一、兩年的時間、不斷奔波於不同的醫院,卻一直沒有正確的診斷,等到症狀很明顯時,病情已經相當嚴重了。另外一種情況是,在沒有明確的診斷時就匆匆地開始治療,等到發現處置不當、治療無效時,已因病情延誤而無法治癒了。

或者,雖然診斷是正確的,但因治療方法不正確或不精準而疾病復發,不但補救困難,療程更辛苦、費用也更昂貴,而且多半得不到初次就做對治療的效果,不少病人因而生命不保。這不但是個人的悲劇,也是家庭、社會的一大損失,所付出的代價,更不是金錢可以補償的。

如果以宏觀的角度思量醫療經濟,常識告訴我們,有品質保證的醫療,也許最初付出的成本較高,但卻是最經濟的醫療。

正視醫療品質的問題

過去三十年來歐美先進國家的醫療品質意識逐漸抬頭,在一些醫師、統計學家、資訊專家的努力下,發展出許多可應用的品質水準與衡量指標。例如各種疾病的治癒率、生活品質的衡量、院內感染率、開刀後再回開刀房、或出院後再緊急回醫院的頻率、手術與麻醉的死亡率等等,都是測量品質的指標。

近年來則進一步發展了更精密的測量尺度。例如,調查醫師在治療糖尿病人時,每次門診是否做了必要的身體檢查(如眼底與腳趾詳細檢查),或必要的血液尿液檢驗;調查醫師對於心肌梗塞後的病人長期追蹤治療的用藥情形等,就可以瞭解醫師的作業習慣,從而分辨醫師的優劣。

去年九月《華爾街日報》報導了一項調查美國醫師用藥習慣的研究。研究發現,有些醫師並沒有跟著時代進步,仍然習慣性地使用已過時二、三十年的舊藥。我們必須體認,在接近二十一世紀的今天,醫界已不能不去正視醫療品質的問題。

發展台灣的醫療品質指標

台灣自前年開始,國家衛生研究院開辦了一個論壇,這個醫學論壇裡已經組織了健保醫療品質研討小組,開始建立台灣的醫療品質指標,行政院衛生署也於數月前成立「醫療品質促進委員會」。和信醫院自一九九七年開始志願做先鋒,在國家衛生研究院的鼓勵和協助下,參加美國馬里蘭州立醫院協會主辦、全世界一千六百家醫院參與的品質指標監視計畫。

去年九月,在官方與醫界的合作下,假圓山飯店舉行了第一次國際醫療品質研討會,十位國外專家、十位國內專家與三、四百位關心醫療品質的醫療、行政人員與學者共聚一堂,討論什麼是品質?指標和水準如何訂定、測量?醫院的評鑑應怎麼做?品質與經濟的關係是什麼?什麼是驗證的醫療(evidence-based medicine),以及如何執行等等。研討會的主要目的是提升國人對醫療品質的意識,促進品質保證工作的落實。

台灣醫療品質保證的工作剛起步,還有一段很長的路要走,其進展之速度與執行的成效有賴醫界和民間達成共識、戮力合作,以及不斷地監督。

(本文作者為和信治癌中心醫院院長)