放眼你周邊30多歲的朋友,很多人可能都還沒結婚,就算結了婚也沒有小孩,但家裡可能養了好幾隻貓或狗。週末,不是狗友們一起約出門聚會,就是貓奴們聚在一起邊玩貓邊聊天。

隨著愈來愈多人以養寵物取代結婚生子,台灣市場研究與洞察分析公司——時勢公司根據大數據追蹤推測,預估台灣將於2020出現「黃金交叉」:全台犬貓隻數將首度超過15歲以下孩童數,「毛小孩」正式取代「小小孩」,成為多數現代人家中最小的那個成員。

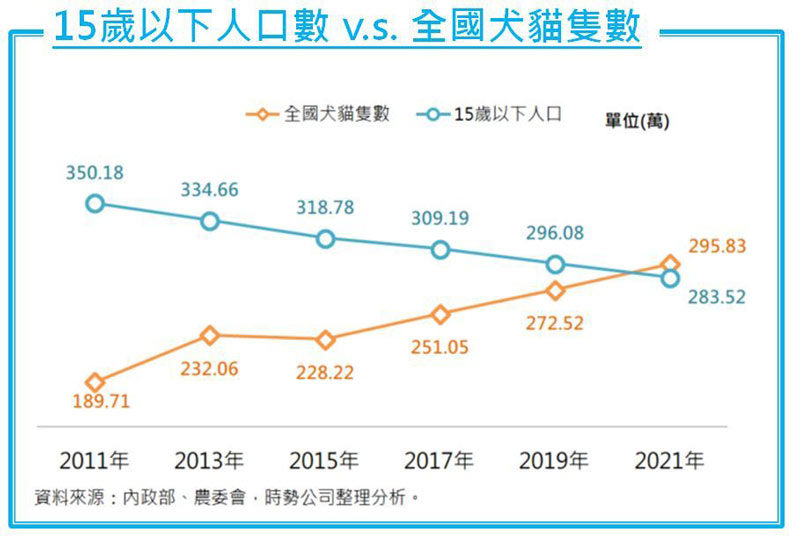

時勢公司策略研究總監陳紀君指出,對比內政部與農委會的資料,根據內政部所公布的人口資料,國內15歲以下的孩童數在少子化浪潮下,每年以4%的速度下降;反之,農委會報告的全國犬貓隻數,卻逐年上升至2017年的251萬隻,比起兩年前成長10%。

依據2011~2017年的犬貓數及孩童人口平均年增減率進行推估,2020年下半年全台犬貓數將首度超過15歲以下孩童數,並於2021年達295萬隻,首次超過283萬名孩童。(表1)

「毛小孩」比「小小孩」多這件事,也可以說一點也不意外,因為人口結構類似台灣,少子化與高齡化趨勢走在台灣前頭10~15年的日本,在2003年就發生了黃金交叉。

為什麼大家寧可養毛小孩也不養小孩,陳紀君表示,這反映21世紀社會經濟發展的過程中,人口結構性變化與經濟壓力兩大因素推波助瀾。

單身人口逼近一半、小孩養到成年最少花200萬,造就「毛小孩代替生小孩」風潮

第一個關鍵,是台灣社會步上日本「超單身加上超高齡」日趨明顯,而寵物恰好滿足陪伴的需求。

台灣不只面臨到「超高齡社會」,同時也是「超單身社會」。從內政部戶政司公布的國人婚姻狀態顯示,2017年15歲以上未婚人口(含離婚、喪偶)突破千萬,占全國15歲以上人口幾乎一半(49%)。

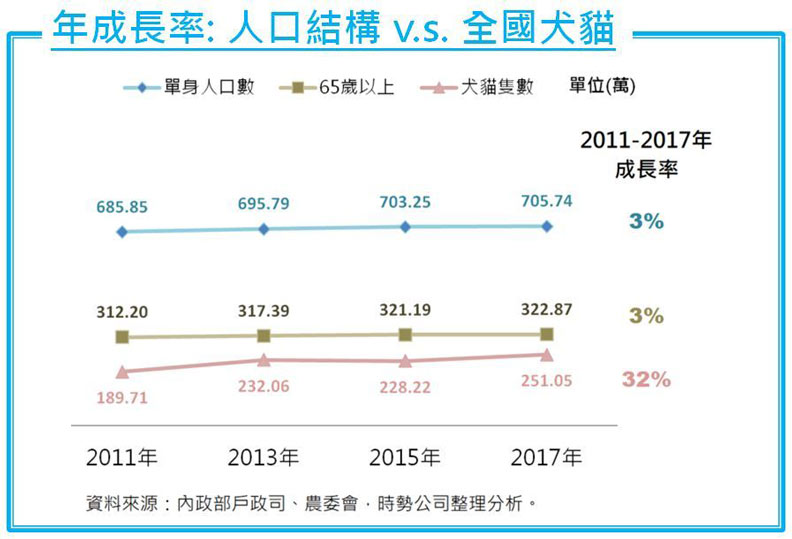

再從65歲以上高齡人口來看,也呈現逐年上升趨勢,目前已占總人口約14%。

伴隨著單身化與高齡化的社會趨勢,2011年以來,台灣犬貓隻數也同步上升。

從「陪伴需求」以及「情感需求」角度出發,單身者與高齡者依然希望自己不是孤單一人,於是寵物就成為伴侶與子女的替代品,甚至在生活中取代了過往孩子和另一半的角色,飼主不以寵物稱呼,而視牠們為家庭重要成員的「毛小孩」。這也說明了為何以成長率來說,犬貓成長率更是單身和高齡人口成長率的10倍。(表2)

第二個關鍵是經濟壓力。隨著近年國人薪資增長幅度低,愈來愈多人發現,養寵物比養小孩容易。

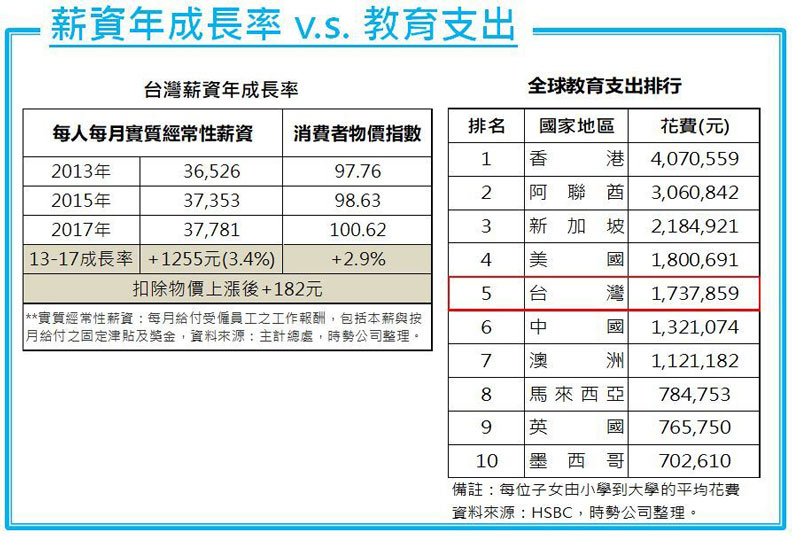

陳紀君分析,近年國人實質薪資成長幅度小,根據行政院主計總處所公布的薪資統計,2013~2017這五年來,帳面上每月薪資增加約1200元,扣除通貨膨脹,實際上每月僅增加不到200元,經濟壓力愈顯沉重。

而根據匯豐集團(HSBC)2017年所公布的最新調查報告《教育的價值:超越顛峰》顯示,針對全球15個國家或地區、8481位父母調查所得的結果,台灣的父母支付子女教育費用的總支出(含學費、教科書、交通及住宿等),從小學到大學預計至少花費將近180萬元,這還僅僅是教育成本,不含其它休閒娛樂生活等其它項目。(表3)

而在2016年網路上更流傳一張分析表,詳列養一個小孩從懷孕到大學,從孕期的產檢、嬰幼兒的托育、各階段學費、醫療費、餐食費、治裝費等等開支,就算有親友「恩典牌」支援,低標費用至少202萬,高標費用則達463萬。

因此在面對台灣目前高生活成本與教育成本的壓力下,養寵物確實比養小孩容易許多,這也造就許多人不生小孩,但願意養毛小孩。

台灣獨有逆趨勢:狗依然一枝獨秀,台北市養貓反而變少

貓狗數量超越小孩,那大家喜歡貓還是狗呢?進一步分析日本、韓國甚至歐美的寵物趨勢,會發現台灣有一個有趣、甚至違反許多人既定認知的現象:台灣人愛狗遠勝過於貓!

以日本為例,過去狗的數量一直都超過貓,但2016年日本卻發生貓狗數目黃金交叉的現象,引爆日本當年「貓經濟」成為年度熱門關鍵字之一。

這是由於貓咪具有「個性獨立」「不太需要照顧」「生活空間需求小」「飼料成本較狗少」的特質,只要該國有高齡化、少子化、低薪化趨勢,通常貓都會漸漸取代狗,愈來愈受歡迎。

這個現象都具體出現在日本、韓國、歐美大都市,很多台灣人根據臉書朋友與周邊親友的經驗,也覺得是如此,但攤開農委會數據,完全不是如此!

在台灣,狗狗的數量不只長年都是貓的3~4倍,甚至很多人以為的「都市人愛養貓」,對比農委會數據,也是跌破眾人眼鏡。

以農委會每兩年調查一次的全國犬貓總數分析,2013至2017年,全國家貓數量雖成長15萬隻,相比狗還是以超過100萬的數字遙遙領先。(表4)

如果進一步細看六都數據,新北市、台中市、桃園市等人口快速成長的大都會,貓呈現緩步成長,狗也同步增加。而台北市的數據更一反既定「年輕人多、房價貴、空間小、工時長,當然選擇養貓」的認知,六年來北市貓隻數量,從2013年的12萬4876隻,大幅縮減到8萬5895隻,少了近四萬!而台北市的狗數則從15萬4522隻,增長到16萬9263隻,六年多了約1萬5000隻。(表5)

目前還無法解讀這個獨特的「反趨勢現象」,但有一說或許因為很多都市養狗的人,選擇的多是小型寵物犬,照料方便性、空間需求性、飼養成本和貓相去不會太遠,加上父母輩傳統上偏愛狗,狗黏人的性格更容易滿足寂寞心靈,也造成在台灣,貓雖然近年大紅,卻仍無法威脅狗的地位。

從自我投射到如家人守護,「寵物醫療」將是下一個大商機

隨著毛小孩數量即將超越小孩,今年「毛小孩經濟」成為顯學,許多人開始關注寵物周邊商機,包括用品、裝飾、食品、居家、照護等等。

根據日本關西大學名譽教授宮本勝浩的研究,當毛小孩取代小孩,被視為家中一員,第一波掀起的商機是「自我投射」,第二波則將會是「如家人守護」,這也帶動寵物醫療成為未來毛小孩商機的重點,跟隨日本,台灣目前已有許多學校系所和企業開始著手投入。

所謂的「自我投射」,是由於社群媒體的普及,許多主人會把自己的個性、打扮、生活期待投射在毛小孩身上,例如打扮成親子裝,或透過各種生活小物,拍攝情境互動照,用有趣照片傳達自己對生活的無奈或期待。

宮本勝浩就指出,當商品不只是單純展現主人的寵愛,而是藉由擬人化方式、透過毛小孩來呈現自身想法,這種「展現自我」的特色,會讓主人更願意埋單各種寵物關連商品,好向外界宣告自我。

而隨著把毛小孩當家人或自己的分身看待,當毛小孩生病,更是無法輕易放棄與割捨,這也造成寵物醫療商機的崛起。

例如以醫技相關領域聞名的中臺科技大學,2016年就成立全台首座「寵物放射治療中心」,校長李隆盛表示,貓犬和人一樣會得癌症,腫瘤甚至已和人類的癌症一樣,躍升為台灣貓犬近年十大死因之冠。不只許多生技公司投入研發寵物癌症用藥,許多主人也希望毛小孩不幸生病的話,也能得到和人一樣的醫療照顧。

於是中臺科技大學就利用自家放射設備與醫療專業,兩年前成立了台灣第一個動物專用的「放射治療研究中心」。

李隆盛說,貓狗的癌症當然也可透過放射治療,「但體型差異下,人適用的劑量,貓狗絕對承受不起,但貓狗該用多少?其實台灣並沒有經驗和數據。」

中臺最後選擇和日本產學交流與技術合作,源引日方已有的數據資料,再透過在地治療經驗,尋找屬於台灣的相關醫療數據,進而培養寵物放射師,「這是門全新領域,但未來一定大有可為!」