近年來,人口總數高達6.2億的東南亞,經濟開始起飛,台灣年輕人該如何抓住這波大浪?

在我看來,除了用長期持有東協基金等方式投資,或是直接搬到當地就業、創業之外,還有一個相當值得推薦的策略,我稱它為「先台灣、後東南亞」。換言之,先在台灣創造一個成功的模式,然後再延伸到東南亞市場。

推薦這個策略主要有以下幾個原因:

1台灣行業發展領先5~20年:除了人口較少的新加坡、香港、汶萊這3個「城市國」,東南亞各主要國家的人均GDP,多落後台灣2~20倍,換算成經濟發展,大約是5~20年的距離。

換言之, 許多台灣正在發生的商業模式,在數年後客觀環境成熟時,很有可能在東南亞其中一些國家就會接著發生。

舉例來說,台灣的綜合性B2C 電商大約在2004 年左右開始蓬勃,而在馬來西亞、泰國,以及印尼較富裕的雅加達,則是在2014 年逐漸冒出頭來,中間大約有10 年的時間差。

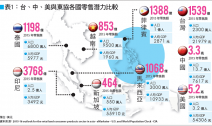

2台灣的市場規模,與東南亞主要國家接近:東南亞各主要國家除了印尼的2.5億人口外,其他都是數千萬至億級國民規模,與北美的5億、中國的13億人口相差甚遠。而受到人口與可支配所得兩個要素的影響,北美的零售市場年產值高達5.2兆美元,中國則以3.3兆緊追在後。但環顧東協,最大的印尼年零售額也僅3800億,與中國相差8倍多。

之後的其他東協國家,年零售產值都在1500億以下,與美中簡直天壤之別。相較之下,台灣的零售市場年產值就是1500億美元,與東南亞夥伴們的規模非常接近。

因此,無論從人口多寡或是市場規模等環境條件去考慮,美中兩超級國家所演化出的巨型商業模式,都較難移植到東南亞國家。相對的,客觀條件更接近的台灣市場發展出的商業模式,反倒更有南向潛力。

3台灣主流的網路平台,與東南亞重疊性高:中國最受歡迎、月活躍用戶上億的主流網路平台,像是微信、微博、百度、QQ 郵箱等,在東南亞的用戶基礎其實很有限。相較之下,在台灣最受歡迎的Google、Facebook、LINE、WhatsApp、Gmail 等平台,幾乎都是東南亞各國市場中的主流。

因此,相較於中國業者,台灣業者基於這些國際主流平台所建構的商業模式,當然更符合東南亞用戶的習慣。

4台灣網路與電商市場大過東南亞總和:最後,台灣由於人口基數不低,經濟與產業發展又早,因此時至今日,網路相關行業在區域仍然獨領風騷。以電子商務為例,台灣今年電商總交易量可望突破 200 億美元,世界名列前10,是東南亞最大電商市場印尼的 2.5 倍,第2大泰國的 7 倍,且高過全東南亞電子商務產值的總和。

先台灣、後東南亞

所以,基於上述種種理由,這個時代的創業者,可以考慮在較大、較領先,但同質性較高的台灣市場,先建立起成功的商業模式,而後再抓準東南亞個別市場成熟的時機,向南移植。事實上,這樣的策略已經不是一個概念,目前區域最有價值網路公司 Garena,兩家最大公開掛牌電商公司 PChome、Momo 購物網,即將於本月在台IPO的手機遊戲發行商隆中網絡,乃至於後起之秀如 91APP、EZTABLE、iCHEF、KKday,都正在執行這個「先台灣、後東南亞」策略,而且已有相當的成績。

根據 Google 近期發表的報告,到2025年,東南亞總體數位經濟將成長台幣6.4兆,是台灣現今總零售額的1.5倍。這段期間,電商在這個區域的年複合成長可望達36%。

另一方面,2036年,東南亞總人口將挑戰10億,成為與中國、印度同等規模的巨型市場。這絕對是台灣年輕人的機會,請大家務必抓住。