近年來,在很多公開場合,我熱情地稱讚過幾位值得尊敬的朋友。現在再以五篇文字分述這五位典範人物,送給年輕的知識工作者。

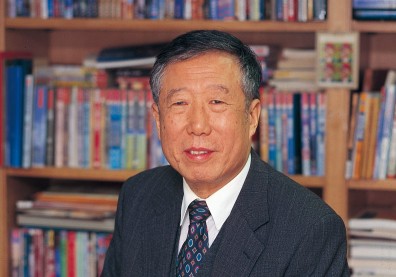

難得的君子

在我們經濟學界,很難找到像孫教授這樣學貫中外古今的人;也找不到有這樣豐富公職生涯的人;更不易找到像他這樣誠信、謙和、嚴以律己、寬以待人、不居功、不爭名的人。

如果這塊土地上還有君子,孫震教授就是這樣一位難得的君子。

在1998年孫教授所著述的《回首向來蕭瑟處》的書背,出現了下面這段文字:「民國30年代末期,本書作者孫震隨父親從青島東渡來台,在台北和平東路上展開一段風狂雨驟的有情人生。伴隨著台灣社會經濟快速成長,他憑著孜孜不倦的努力,在因緣際會之下,從一個撿煤炭的瘦弱少年,成為以研究為終身職志的經濟學者,之後接掌台大、出任國防部長。在學術與行政的領域之外,也享受讀書之樂、家人之愛與朋友之情。悠悠歲月已然逝去,回首過往,所有榮辱與悲歡、酸甜苦辣,竟是也無風雨也無晴,一切淡然於心、了然於心。」這段感性的敘述背後,隱藏了太多孫教授四十餘年來對台灣社會的貢獻。

在那經濟起飛與學習成長的1960—1980年代,媒體的焦距都集中在孫運璿、李國鼎、趙耀東等幾位首長,但幕後策畫與傳播的功臣之一就是孫震。

對比鮮明的人品

與其他工程出身的財經首長不一樣,孫教授是學經濟的。他會以嚴格的經濟邏輯,貢獻他的論點。

1970年代初,書生報國,初試啼聲,即受到層峰的賞識。這使他走上了擔任公職的不歸路。

他的有形的成就可以拿他出版的著作及重要職稱來衡量;孫教授真正的貢獻是鮮為人知的。他在舞台的幕後,在台灣經濟成長的關鍵時刻,提出過很多重要的自由化政策與理念:包括所提出的「國際化、制度化、民營化」;在台灣轉型時期,他又提出並推動「富而好禮」的社會,與「群我倫理」(泛稱「第六倫」)。

即使在他擔任公職期間,不論多忙,只要是他接受的演講與答應的文章,都出自他自身的構思與手筆,這實在是難以堅持的自律。

六年前,以「無官一身輕」的灑脫,再回到學術界。當再被稱為「孫教授」時,他變成了一位「自由人」—─教書、演講、寫專欄、出國旅行,回到山東老家尋根。他的笑容增多了,評論的範圍放寬了,著述的生產力更是增加了(近六年即出版了六本著作)。

與孫教授相識三十多年中,他似乎擁有三個鮮明的對比:從不炫耀自己,從不吝嗇稱讚別人;有不與人爭的氣度,有據理力爭的性格;個性或內向,思路則豪邁。

放眼當今的台灣,缺人才,但更缺人品。反映在企業經營上的,就是缺「企業倫理」。沒有人,不能做事;沒有人才,不能做大事;沒有人品,不論做小事大事,都會壞事。儘管台灣社會一直在力爭上游,但到處仍是缺少「品」的例子。消費者缺少「品味」,家庭生活缺少「品質」,政商人物缺少「品格」,商人缺少「品德」。

面對這樣的大環境,《遠見》雜誌與「天下文化」一直在大聲疾呼:企業永續經營的基石,就是企業要品德管理、企業要善盡社會責任。

因此,孫教授的新著《理當如此─企業永續經營之道》問世,真就是最切中時弊的諍言。全書共九章,近十萬字。正可以很適切地反映出孫教授一生治學的嚴謹、思慮的縝密、價值取捨的分際與對社會進步的憂心。

當這位努力自省、篤行公正的孫教授,寫下了這本以公正為立論核心的企業倫理之書,真是華人世界的大事。「天下文化」驕傲地把這本著作獻給海內外讀者。