完整且不浪費食材(魚材),而且讓每一部分的魚肉都能發揮到最淋漓盡致,就是師傅的好手藝。

美國總統歐巴馬去年訪問日本,日本首相安倍晉三在非正式的晚宴中邀請他到銀座的「次郎」吃握壽司,很難相信這間餐廳位在銀座一棟老舊大樓的地下室。1996年,美國總統柯林頓也曾經到此用餐。這間餐廳在米其林的評鑑中為三顆星,是握壽司的名店,店裡沒有菜單,每天的菜色由「壽司之神」小野二郎決定。他是全球最為年長的三星大廚,據說9歲就已經入行,一輩子都在他的「掌握」之中。

《壽司之神》這部紀錄片就以小野二郎為主角。他對食材與製作的挑剔,精準地抓住壽司的軟硬口感,連壽司入口瞬間與口內的細緻感受都要考慮進去,他在紀錄片的片頭對著鏡頭說:

「一旦你決定好職業,你必須全心投入工作之中,你必須愛自己的工作,千萬不要有怨言,你必須窮盡一生磨練技能,這就是成功的祕訣,也是讓人家敬重的關鍵。」

真是一段經典的日本職人宣言。對他來說,握壽司已是一門藝術,必須不斷地精進。用餐的客人們帶著品嘗藝術的精神前來,宛如欣賞一件偉大且鮮活的藝術品。然而,從握壽司的歷史來看,吃壽司不像欣賞藝術這麼嚴肅,而帶點輕鬆、簡單、美味的感覺,是很庶民的飲食文化。

壽司的起源

壽司一開始不是宮廷或是貴族的料理,而以平民料理的形式出現。《今昔物語》中,大街小巷都可見到

壽司販賣。當時壽司的重點不在米飯,而在利用米飯發酵以保存海鮮。從壽司的語源來看,「酢(SU)SHI」漢字寫成「鮨」或是「鮓」,其實和發酵的酸味有關。東亞和東南亞飲食的重要傳統之一就是將米發酵,用以保存魚肉,是民眾在沒有冷藏技術之前,為了吃魚而發明的方法。

起源於奈良時代的「鮒壽司」,是比較早的壽司作法(現在關西的滋賀一帶還有「鮒鮨」),使用琵琶湖中的鮒魚,不像現在的握壽司以海魚為主。鮒壽司的作法費時又費工,春季捕獲鮒魚後,先處理魚鱗和內臟,之後將魚抹上鹽巴後儲存起來,過了2、3個月,魚體內的血水會漸漸排出。約略在夏季時將魚取出,洗淨後在魚身抹上沾過鹽巴的米飯,接著放入米飯的桶中儲存,並且放上重物幫助其發酵,存放的時間從數個月到1、2年都有。

由於存放的時間過久,已經「熟成」了,所以鮒壽司也稱為「熟壽司」(熟れ寿司)。由於經過長期發酵,所以鮒壽司有一種酸腐味,很多人無法接受,以為是壞掉的魚,但也有人就是喜歡這樣的味道。一般人吃握壽司習慣與米飯一起入口,但熟壽司的米飯發酵的時間過久,已經快變成米酒了,大部分人只吃具有風味的魚肉。

室町時代,在秋田與和歌山等地都將鮒壽司的發酵時間縮短,存放時間大約1個月,魚肉沒有那麼「熟成」,稱為「半熟成」,米飯還可以食用。目前秋田的「ハタハタ寿司」就有這樣的壽司,稱為「半熟半生壽司」(半熟れ寿司、生熟れ寿司)。

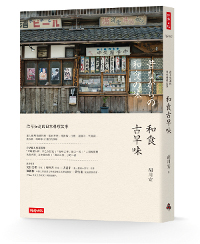

《和食古早味:你不知道的日本料理故事》

《和食古早味:你不知道的日本料理故事》