幫寶適有個案例,可以說明「人格面具」這件事情對人們來說有多重要。

紙尿褲這項商品,除了材質不環保、螢光劑等一些爭議之外,早就是受到消費者依賴的一種商品,但在1960 年代,寶僑公司(P&G)剛開始推廣紙尿褲時,卻遭受了一個大挫折。

寶僑在媒體上宣傳紙尿褲的商品特色,例如一次用完即丟、尿濕立刻換上新的,以及更省時、更衛生、不髒手、方便攜帶這些商品賣點(USP:Unique Selling Proposition)明確地跟舊有產品做出區隔,不論感覺上或是實際上,都完勝以往需要手洗的棉布尿褲。但沒想到,強大無比的產品優勢卻成為阻礙銷售的理由,不僅如此,消費者的反應還非常冷淡。

到底問題在哪裡呢?據說寶僑是經過了嚴謹的田野調查後,發現竟是當時的社會風氣所致。家中保守的長輩跟負責賺錢的男主人們皆認為,使用一次就丟的商品非常浪費,還要花更多的錢不斷購買新的。但這還不是最主要的原因,而是主婦們不想要創造出──我不想洗尿布,想要在家事方面偷懶──這樣的印象。

沒想到阻礙銷售的理由,竟然是跟自私、懶惰、浪費這些與道德人格扯上關係,這時候,就算廣大的媽媽族群認同這項商品的優點也不敢買帳,避免自己被貼上負面標籤。

後來寶僑開始採用另外一種情境進行溝通。他們改說:紙尿褲的材質柔軟,因此增加穿著的舒適性;紙尿褲的吸水力更強,寶寶尿尿之後不會一直哭;而且紙尿褲比棉布尿褲更適合寶寶的肌膚,可常替換減少細菌滋生,寶寶不易引起過敏。這才讓銷售量起死回生。

為什麼明明是講同樣的事情,一開始的溝通角度無法帶動銷售,再經過調整後的說法卻可行?在最原本的溝通情境當中,消費者會因為購買紙尿褲而成為一位聰明的媽媽,但因為媽媽們並不是當時家中經濟來源,加上用過即丟反而創造出浪費的形象;改用寶寶的舒適性來溝通之後,才讓使用紙尿褲的母親變成體貼細心、疼愛兒女的家長了!

這個案例又更驗證了:消費者並不一定需要「功能最強大」的商品,而是在意自己用了商品之後能得到哪些價值回饋,能幫自己建立起什麼形象。

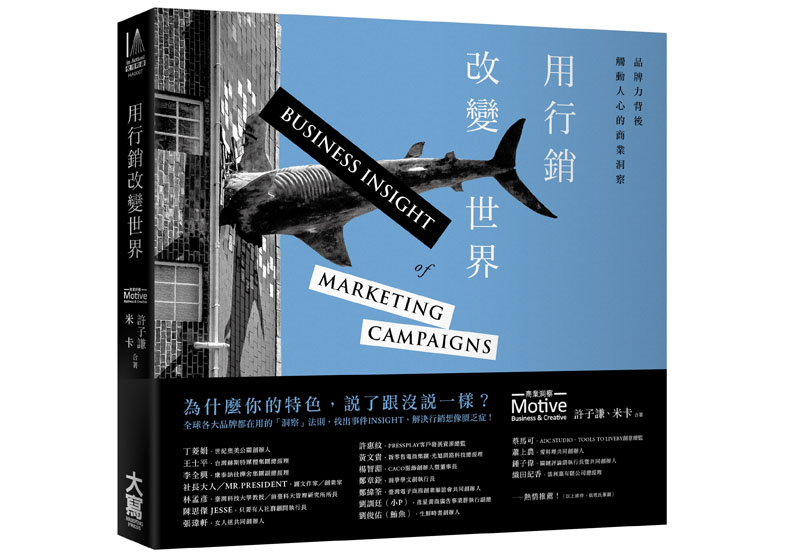

本文節錄自:《用行銷改變世界:品牌力背後觸動人心的商業洞察》一書,許子謙、米卡著,大寫出版。