5月19日舉行的第一屆上海遠見文化高峰會,下午第二場專題論壇,由東華大學文學教授郭強生、上海知名作家馬尚龍,以「當代文學的反思・多元視角」為題進行對談。

對談一開始,郭強生忍不住引吭高歌,大唱《夜上海》,並說自己對上海的印象都從這首歌開始。

郭強生先拋出問題,到底什麼是「上海風格」?他說,上海早已海納百川,來自各省、各城市的人們到上海討生活,讓上海的風味更多元,集中了全中國的風味小吃。

但這樣的上海還是上海嗎?馬尚龍表示,創作時仍會以寫實筆觸,紀錄上海這座城市30年來的人文變化。

「和自己對話、認識自己是最難的,」大學畢業後便遠赴美國紐約攻讀戲劇碩士、博士學位的郭強生,回台後並未選擇在台北任教,而是到相對陌生的花蓮,開啟人生另一章。

郭強生認為,這種「漂泊」經驗,幫助他重新認識自己,每次回頭看自己,就重新認識自己一次。對他而言,城市也是如此,縱使地貌不斷改變,一座城市真正能留下的是它的底蘊和精神。

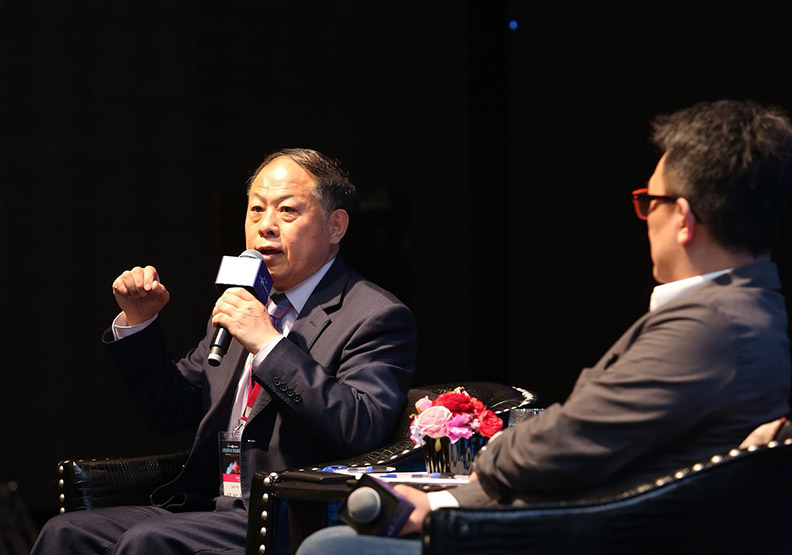

(圖/東華大學文學教授郭強生〔右〕與上海知名作家馬尚龍對談)

緊接著,當代藝術家張洹以「社會思索・當代創作」為題發表演說。大會播放Discovery頻道為他拍攝的影片。不斷挑戰創作界線的他,看到影片後直說,紀錄片裡的他,是他的前世,是一個陌生的張洹。

一輩子都在創作的張洹,演說起來也十分灑脫。他不僅用自己身體創作,還把生牛肉披在自己身體上,看來驚世駭俗,卻正彰顯他的理念。

他自我解嘲說,「像我那麼不靠譜的藝術家,到現在還能活下來,實在是萬幸中的僥倖,僥倖中的不幸,不幸中的萬幸。」

而後,第三場專題論壇,由親子教育專家周慧婷、華東師範大學教育學系副教授李林講述「我所看見的未來教育新樣貌」。

演講一開始,周慧婷就語重心長指出,自從工業革命以來,科技、經濟高速發展,但學校改變的速度很慢,幾乎沒變化,該如何找到正確教育方向,讓各國政府很傷腦筋。

因此,周慧婷借鏡芬蘭新課綱,認為應該跨領域培養孩子的七大橫向能力,分別是思考學習的能力、管理日常生活的能力、數位能力、文化識讀能力、多元識讀力、工作生活能力、打造可持續未來的能力。

2016年起,周慧婷在台推動「教室應該不一樣」主題式教學計畫,希望由老師提供孩子主題和空間,讓孩子一起從事跨領域學習。

目前已有台北市、新北市20所學校,共1600位學生參與該計畫。其中,台北市的關渡國小有「造舟計畫」,學生在教室裡做木船,打造屬於自己的獨木舟,還要學習怎麼做河川保育。完工後,每個孩子要划自己做的獨木舟到淡水河對岸領畢業證書,可說是把「做」和「學」融合在一起。

周慧婷以天下文化即將出版的新書《Your Child and School》為例說明,標準化教育的危險之處就是以偏概全,而學校是可以改變的,事實是他們必須改變,而且他們正在改變,「請支持你孩子的老師做這件事」。

接著由李林講述他所認為的教育新樣貌。他直指,人類社會不斷演進,迄今已邁入智能時代,但很多時候教育卻還處在農業時代思惟。

在全球化、智能化浪潮不斷來襲下,教育方法和手段也隨之改變。李林認為,教育面向人、透過人而產生,故不論時代如何演變,情感表述和審美品味都很重要。

壓軸的閉幕演講,由文學大師白先勇以「崑曲走向國際」為題演說。

白先勇回憶,小時候還不懂戲曲時,就跟著家人到戲院看《遊園驚夢》,意外開啟日後和崑曲的不解之緣。

2001年,聯合國教科文組織第一次遴選非物質文化遺產,一共選了19項,第一項就是崑曲,讓白先勇很開心。白先勇說,該委員會主任是日本人,顯示他們很有眼光。

當時,華人世界崑曲處境很危險,面對前所未有的低潮。不僅老師傅退休,年輕演員還無法接棒,看崑曲的觀眾偏老,年輕觀眾對崑曲興趣缺缺,讓白先勇感到憂心忡忡。

於是,白先勇三管齊下。一方面訓練一大批青年演員,也把大量青年觀眾找回來戲院看戲,更開始把崑曲推向世界,讓全世界的人認識崑曲。

2004年,崑曲《牡丹亭》在台北首演,而後接著到蘇州、北京,整個大江南北都在流行崑曲。

2006年,在白先勇的牽線下,崑曲前進美國,首站是加州大學柏克萊分校。白先勇回憶,即便趨勢科技和不少香港企業家都支持該巡演,但到美國演出仍讓他忐忑不安,主因是很多美國人從沒聽過崑曲。

幸好,第一場表現反應出奇地好,2200張票全賣完,女主角一出場,觀眾就掌聲如雷,而且3小時的戲演完後,觀眾起立鼓掌十多分鐘,讓白先勇吃了定心丸。

結束美國巡演後,《牡丹亭》又到希臘、英國倫敦上演,同樣叫好又叫座。能成功的到希臘悲劇與莎士比亞(Shakespeare)戲劇的起源地「踢館」,讓白先勇自傲不已。

具有600年歷史的崑曲得以進軍世界,白先勇認為,這是把傳統和現代重新接合的成功試驗,未來希望當前的華人世界能如14世紀末的歐洲一樣,重新審視中國古文化,賦予它截然不同的新生命。

最後,遠見・天下文化事業群創辦人暨董事長高希均在閉幕致詞時表示,聽到白先勇的演說中,提到美國加州大學柏克萊分校有2200個位置的大劇院,讓他有感而發。

「想要文明,台灣還有一段路要走,」高希均強調,台灣沒有一所大學有像加州大學柏克萊分校一樣的硬體環境,「想要融入文明世界,除了抽象文化,還是需要硬體建設的」。