天真之人纔有真喜悅真歡樂

有個大學生,因為遇到學業上的挫折,竟想跳樓自盡,以為讓自己在這世上消失,就可以一了百了。還有一個年輕女孩,因為愛人變了心,移情別戀,而讓她心理不平,心緒不寧,導致成天抑鬱寡歡。

哎!這兩個外表看起來非常陽光的年輕人,彷彿已走到他們人生的冬天。然而,事實上,他們還身在人生的春天,還活在春光明媚的生命季節。

是的,他們最大的財富是他們仍然擁有希望,而希望無價,希望無償,希望不惱人,不擾人,希望只是讓人發現眼前有光,心裡有景,而因此一步一腳印,步步邁向那生命美好的所在。

而生命美好的所在,並不一定在人生旅途的終點。特別在這充斥著「無常」的人世間,小變化如家常便飯,而大變化竟似那無可迴避的暴風疾雨,教人來不及做好萬全的準備—特別是心理的準備,因為它需要更多的生命裝備,譬如一種開通的念頭、一股無所畏懼的力氣,以及一陣突如其來的創意和無可限量的想像力。

了然於「無常」的莊子,在告訴我們「知其不可奈何而安之若命」之後,他還是自個兒像獨白一般,說出了一番大道理:

死、生、得、失、窮、達、富、賢與不賢,以至於毀、譽、飢、渴、寒、暑,都是天地間事物的變化,也都是天命自在的流行;而白晝與黑夜輪轉交替,又有誰能探知那輪轉交替的開端在哪裡?因此,如果我們能了解這變化所蘊含的道理,那麼一切的窮、達、壽、夭的變化便將無法擾亂我們平靜安定的心靈,而這其中自有所謂的純和之氣,讓我們長保天真愉悅的心情,如日夜交替輪轉,暢行無阻,而順應自然之道,我們也就將永保那如春天般和煦而歡愉的喜氣,這正是所謂的「才全」—保全我們真實的本性,而終回歸無心而自然的境界。

(原文:死生存亡,窮達貧富,賢與不肖毀譽,飢渴寒暑,是事之變,命之行也;日夜相代乎前,而知不能規乎其始者也。故不足以滑和,不可入於靈府。使之和豫,通而不失於兌;使日夜無卻郤,而與物為春,是接而生時於心者也。是之謂才全。——〈德充符〉)

原來,祇要我們與萬物同在,同在於天與地之間,便是莫大的福分。

莊子一句「與物為春」,傳遞的是千真萬確的喜訊—是生命的喜訊,是心靈的喜訊,更是屬於所有真實存在者的喜訊。而不管自身生命和周遭環境怎麼變化,祇要我們能夠確認自己真真實實地活在天地之中,便是莫大的福分和喜訊—這不一定要由上天的使者傳播,這是我們每一個人回到自己的內心便可聽見的真真實實的信息。

天性純真,內心平靜,乃人生之至善與至福,這話其實一點也不空洞。想想活在世上,每一個人都必須步上曲折蜿蜒的道路,都得面對生命中各種始料未及的事故與變故—死、生、得、失、窮、達、壽、夭、賢與不賢,都是我們走在這道路上極其現實的遭遇,也是無法全然豁免的事故與變故。譬如我們小時候讀書或許曾經名列前茅,於是認為自己真的「賢」且有「能」,而自此沾沾自喜。但是,長大之後,由於有了多樣的興趣,而因此和書本越來越疏遠,成績於是越來越差,越來越覺得自己當不起「賢」這個名號,而如此每況俞下的遭遇或許是本性自然,或許是習性使然,本來無可厚非,但在「賢與不賢」的優劣對比之間,如果我們竟失落在自怨自艾自歎的情緒裡而無以自拔,最後,我們失去的將不只是那些我們的能力所可能得到的,我們更重大的損失是我們與生俱來的純真、厚重、樸實與良善的天性。

說某人不知變通,往往是一句有著苛責意味的重話;但反省自己所曾經歷的成長過程,特別是在成敗、得失、窮達以及賢與不賢、有能與無能等對比與對照之間,自己是如何踏踏實實地走過來,纔理當是我們必須全心全力去學習的生命功課。因此,一句「與物為春」,說得多灑脫!而肯定天真之人纔能真正領略人生真實的滋味,也纔懂得生命裡真實的喜樂與苦痛,然後在清明的自我覺察中,視生命的變化為自然之現象,並且甘願順從天地本有的律則,而在成敗、得失與禍福交替的歷程中,安靜而篤定地接納世上一切的變化。如此一來,休管四季輪替,我們生命的春天不都將永遠停駐在我們那靈光閃爍的心頭?

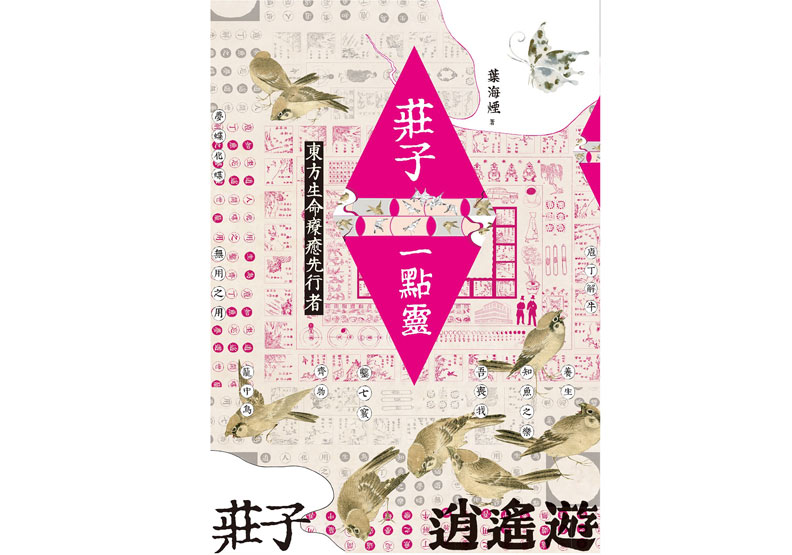

本文節錄自:《莊子一點靈:東方生命療癒先行者》一書,葉海煙著,蔚藍文化出版。

圖片來源:pakutaso