N21路

我們冒著大雨等巴士。街燈光暈下的雨點,彷彿數千隻螢火蟲在閃爍。倫敦的夜從來都不是絕對的黑。陣雨突如其來,現在又越下越大了。我們都覺得冷。雨噹啷噹啷、啪嗒啪嗒地下。再過幾分鐘,就到四點了。但佩克漢這個擁擠的巴士亭下,早已坐無虛席。

我曾經來過這裡。

我在舊肯特路上來回走了十八次,也把路上店家的國家代碼數了十八次。我把這十八次所聽見的都記錄在筆記本上:清潔工們的話、媽媽們的話、姐妹們的話。他們都說,我必須先了解他們的輪班時間表,才能了解他們的生活。

所以,我才會站在這裡。

我把他們通勤的時間記錄下來。

我在舊肯特路上來回走了十八次,一路上卻聽不見考克尼口音。從前的十二家酒吧只剩下一家。「肯特公爵」(Duke of Kent)變成了奈及利亞的清真寺,「坎特伯里軍」(Canterbury Arms)變成了一家叫「阿法奇寇」(Afrikiko)的夜店,「青蛙」(Frog)和「睡袍」(Nightgown)都拆掉了,「琴酒皇宮」(Gin Palace)、「綠人」(Green Man)、「灰牛」(Dun Cow)和「翻轉世界」(World Turned Upside Down)也都不見了。

我把看見的都寫下來:舊肯特路上幾乎再沒有白種英國人了。他們在倫敦的人口與本世紀之初相比,銳減了六十二萬。這部分的人口都是說老考克尼語的勞動階級。一九七一年至二○一一年之間,白種英國人占倫敦人口的比例,從百分之八十六下降至百分之四十五。這就是新倫敦:百分之十七的白種英國人在本世紀的頭十年撤離了這城市。

我在雨中寫下我的感受:先是含糊不清,再演變成不確定。

我們必須搭上N21路巴士。但雨忽然落下,起初很慢,然後忽然加速成陣雨──直到雨聲似乎要將一切吞噬。橘色的暮光越來越飽和,我們也越來越呆滯。巴士亭擁擠得很,人數從剛開始的十人增加到現在的二十,已沒有多餘的空間可供站立。這些人毫不起眼,他們不過是在倫敦當夜班清潔工的二十五萬名移民中的一小部分。清潔工的尖峰時間比一般人的來得早,因為他們要趕在一般人上班前把辦公室清潔好。

我環顧四周。這城市裡的窮人都把疲勞寫在臉上──但每個人疲勞的表情都不一樣。圍著圍巾的老太太在發抖,她雙眼紅腫、神情呆滯;瘦巴巴的男孩用雙手摀著鼻子;又有一個臉頰上殘留著白色鬍渣的男人,把臉埋在背包上,還拉起了藍色帽T的兜帽……這些全都是倫敦的夜班清潔工。在一排又一排嗡嗡作響的電腦主機之間,有數百個廁所等著他們去洗,數千米攤開的灰色地毯等著他們去吸塵。

四點零五分。你會聽見有人在擤鼻涕、咳嗽和打呼。你環視了一圈,巴士亭下站的全都是非洲人。身穿廉價羊毛衣、頭戴黑色小扁帽的男人斜著眼,手裡抓著一個藍色塑膠袋,因為尚有用途。除了幾聲咕噥,他沉默不語,開始發抖。身材纖瘦、穿藍色牛仔褲的女孩在辮子裡纏了一條黑色手帕,用手掩住打呵欠的嘴。

還有一個當建築工的傢伙,大概二十來歲。他把頭髮剃掉了,腳上的運動鞋潔白無垢,指頭在手機螢幕上飛快地移動,接著用雙手把整張臉蓋住。又有一個臉上有刀疤的男人,穿牛仔褲的兩條腿分得開開的,站姿威風凜然;他把雙手插在褲袋裡,輕咬嘴唇,咬了就不曾鬆口。現在,你看得夠清楚了吧──任何人都可以當清潔工。因為,倫敦存在著一個隱形的移民清潔工城市──這城市的人口比樸茨茅斯(Portsmouth)還要多,要是你把非法移民也算進去,則連新堡的人口都會被比下去呢。

我們的夜晚就是這樣過的。如閃電般駛過的貨車濺起水花,在夜燈的照射下,彷彿濺起的其實是沙子。我們眨著眼、發著抖。巴士必定是在路上了──工人們越發覺得寒冷,便只好如此盼著,如此竊竊私語。我都看在眼裡。看的同時,一個綁辮子的女孩踏出了巴士亭,走進雨中。她滿二十歲了嗎?

她盯著自己踩在水溝裡的雙腿,踢出水花。她的視線落在沿著水溝跑的兩條紅線上,和比平常高漲的水位。然後,她目光一轉,看向人行道,看向硬掉了的口香糖,看向被雨水沖進水溝裡的棕色嘔吐物,再看向水溝裡某家咖啡店的紙杯,和吸滿水後難以辨認的灰色報紙。到處都是被捏過的梅費爾和萬寶路(Marlboro)菸蒂。

把炸魚薯條裹在報紙裡賣的那家店倒了,如今的舊肯特路上,炸雞店是唯一還守得住的。在倫敦的夜色中嘗起來味如嚼蠟,味道就如同這團被稱為炸雞的麵糊和骨頭。還有幾家炸雞店尚未打烊,還亮著的燈透出店外,幾個羅馬尼亞人趁著幾小時的下班時間把自己灌醉,他們跌跌撞撞地進出炸雞店,把小型工具箱緊抓在手裡,反覆哼唱狂野的曲調。

四點零九分。噪音四起。頭頂上持續傳來飛機的呼嘯聲。飛機降落前,耀眼的紅燈閃啊閃的。飛馳中的白色廂型車和貨車發出各種咆哮,時而轟隆轟隆,時而撲通撲通,遇到紅燈才安靜下來。紅燈才是每個城市的本色,只有紅燈能在尖峰時間叫數百台怒吼中的貨車引擎閉嘴。一直以來,舊肯特路都是通往倫敦的要道。

四點十分。巴士亭容納不下所有清潔工,包括一個身材嬌小的女人。她圍了兩條圍巾,身上的棕色兜帽羽絨背心垂落至膝蓋的位置。她牢牢地抓著背包,一副有點怕黑的樣子。跟許多人一樣,她已超過了該當清潔工的年紀。她要是繼續每天上四點到六點的大夜班,怕是撐不了多久的。你能從他們的臉上看出端倪:看出他們的心靈是如何地被摧殘,神經是如何的緊繃。你可以從他們的眼神裡看出來,他們的身體是如何地被奴役。當晶瑩的瞳孔快要擠出淚珠,你便知道大夜班破壞了什麼。

你先聞其聲,再見其光,在雨中移動的清潔工們中間傳出微弱的歡呼聲。巴士來了。雙層巴士──那尖長的煞車聲、噴氣聲、嗶嗶聲,那模糊了車窗的白茫茫的霧氣,那剌眼的車燈。清潔工們攀上巴士,身體總算暖和了些。但車上沒有空位可坐。被溼答答的靴子踩得光滑的塑膠走道上,站滿了穿帽T和羽絨背心的清潔工。他們都是上百個清潔工的其中之一,全都拼了命地要擠上巴士。

四點十五分。這時候的巴士是最繁忙的,車上載著要去清潔最骯髒、最噁心的地鐵站的迦納男人們。一共有三個迦納男人坐在巴士的上層,他們已換上了亮橘色的製服。懸掛在耳朵上的耳機延伸出白色的電線,與緊綁著的圍巾交纏在一起。

倫敦冷得要命。這怎麼能叫春天呢?這些男人微弓著身子,皮膚充血似地泛紅。他們坐在亮得刺眼的夜間巴士上,伸出髒兮兮的手擦走車窗上的水蒸氣,劃出一個可以望向窗外的圓圈。我不禁想,是什麼樣的音樂能讓他們出神至此。

現在你該看得清楚了,疲勞是很個人的事,疲勞會把我們推向各自的極限。有人用手掩面,有人伏在背包上,有人聊天並發出奇怪的笑聲──他們說的是羅馬尼亞語,還是約魯巴語(Yoruba,註一)呢?中東方言四起的同時,司機命令乘客們往車廂的更深、更深、他媽的更深處移動。

你能聽見引擎的吼叫聲和巴士濺過水窪時的潑水聲。我聽得見一切,卻什麼也看不見。車窗完全被霧氣蓋住了,你唯一能辨認的,是綿延不斷的橘色交通號誌,一個接著一個,就是這燈把夜染成了橘色的。巴士煞車並發出尖叫聲時,橘色就變成紅色,再變成綠色──明亮而強烈的顏色。

我是不可能找到座位的了。坐著的人則抓緊時間淺眠。兩個奈及利亞女人低著頭,頭上的毛帽壓得低低的,圍巾纏得緊緊的,因為這裡的春天對她們來說實在太冷、太冷了──而到了某個時刻,你們會對上彼此的視線。為求保持清醒,她們充血的眼睛拼命眨啊眨。在巴士的嗡嗡低鳴下,她們試盡了各種保暖的方法。我引頸張望:我是巴士上唯一在英國出生的人嗎?

我推開人群,往車窗擠去。站在我後面的,是一個穿內搭褲的玻利維亞清潔工。她一條腿勾住男友,把他的臉棒在手心裡,在他耳邊說悄悄話。她的男友是個南非人,他嘴巴微張,因為睡死的他完全放軟了脖子,被她的雙手托著頭。我用帽T的袖口抹去窗戶上發亮的水珠,向外張望。

佩克漢已被我們拋諸腦後了。巴士經過廢棄的瓦斯廠和垃圾場,開往北部的沃爾沃思(Walworth)。我認得最前排那幾個髒亂的店面:量販店裡的巴基斯坦人正在拆箱,從屠宰場送來凍肉的貨車停靠在「讚讚清真肉店」(Zam Zam Halal)外。

隔著計程車的玻璃窗,可以瞥目在車廂裡變成了黑影的阿富汗人,正一臉期盼地等著電話。

但這番景象要等到春天過後才會短暫復甦:投注站、不起眼的越南美甲店、沉睡中的非洲教會、沒關燈的羅馬尼亞雜貨店、即使下雨也掛著哥倫比亞國旗的南美炸物店……上百塊鐵捲門同時捲起,喀嗒聲此起彼落。我在舊肯特路找到了唯一的英國店家──一家水電材料行,被夾在好幾家輪班工作介紹所中間。非洲女人一大清早就在介紹所外排隊,報名到各地的養老院排班,那是英國人等死的地方。

四點二十七分。巴士沿著沃爾沃思的一列店家晃啊晃地開下去,任誰都看得見舊肯特路上藏了許多家教堂:基督天梯(Christ the Ladder)、聖靈之家(Holy Ghost Zone)、城中錫安山(City Mount Zion)。然而,這些都是沒有尖頂的非洲人教會,被迫擠在老電影院、荒廢了的賓果遊戲廳和發霉的破酒吧裡。教會的使命看板上寫得很清楚:「帶來突破的一代」、「難民之家」、「克服者的教會」。我細看身邊的幾張臉,臉上寫著:貧窮、被任意擺布、被忽視。

四點三十分。我們差不多開到北方了。巴士的塑膠地板隨著車底下轟隆作響的大型引擎震動。司機用奇怪的口音向車廂後方大吼:不准吸菸!巴士上禁止吸菸!──被吼的是一個把頭藏在帽T兜頭裡的立陶宛人。他掐熄了菸,把菸蒂塞進啤酒罐裡,碎念著沒人聽得懂的髒話。巴士繼續沿著舊肯特路轟隆轟隆地跑,每停一站,就又擠上了更多非洲人、東歐人和拉丁美洲人,直到──忽然,我透過印滿指紋的車窗看見了。

我看見了河流。起霧的車窗在發亮。黑壓壓的車廂裡,我們的身影融成一團。雙層巴士在倫敦橋上呼嘯而過,我們的視線穿過車窗上閃閃發亮的水珠,忽然,就意識到自己身在何處:均勻地滿布魚鱗雲的天空,紅色、橘色、綠色的霓虹燈,全都在泰晤士河洶湧的黑色潮水中,急躁地蕩漾著。

我們過了橋,進入另一個倫敦。當巴士繞過石峽谷和紀念雕塑,沃爾沃思那列髒亂的商店、木屋群、水泥圓環等就是被遺留在背後的前一個倫敦。圍著如夢似幻的金融大樓和花崗岩柱廊跑的巴士,顯得特別微小。巴士發出靠站的嗶嗶聲,在象徵財富的玻璃柱子下,讓清潔工們下車。然後,巴士繼續上路,消失在天尚未亮的夜裡。

註一:西非語言,使用人口接近三千萬,主要集中於奈及利亞、貝寧等非洲國家,巴西、古巴等美洲國家也頗常見。

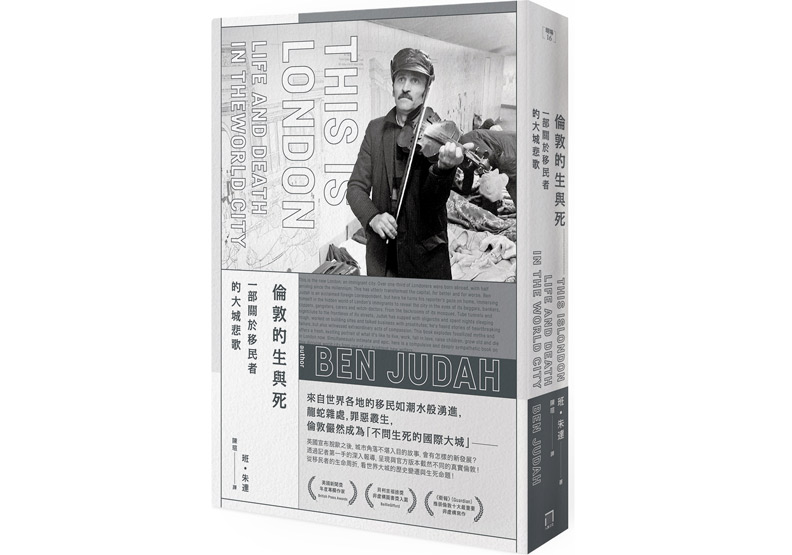

本文節錄自:《倫敦的生與死:一部關於移民者的大城悲歌》一書,班‧朱達(Ben Judah)著,陳瑄譯,八旗文化出版。