一、巴勒斯坦第二次大起義

2000年7月的大衛營,美國總統柯林頓邀請阿拉法特與以色列總理巴拉克與會。柯林頓在1992年第一次競選美國總統時,就曾說過「我認為耶路撒冷是以色列的首都,應該要保持完整。」由柯林頓主導的會議,仍是相當傾向於以色列立場。巴以協商後有幾項基本原則:

1.兩方同意協議目的,是要終止幾十年來的戰爭,以及達成公正與和平的狀態;

2.兩方都有義務繼續努力達成擁有永久地位的協議;

3.兩方基於聯合國的第242號及第338號協議往後協商之基礎;

4.兩方都不可單方面改變協商結果,彼此的紛爭必然要以友善溝通來改善;

5.兩方同意美國是尋求和平的重要伙伴。

以色列似乎有讓步的意願,例如猶太人從1967年所占領的東耶路撒冷完全撤出,也願意將軍民從占有95%的約旦河西岸地區撤出。不過,阿拉法特要求難民全數回歸巴勒斯坦,巴拉克卻不同意。這一直是巴以雙方難以取得共識的一個層面,畢竟,當巴勒斯坦難民回歸之後,在當地的猶太人就會成為少數,巴拉克當然不會同意。可是,對於阿拉法特來說,難民回歸的要求正正當當,現實的本來面貌就是如此,那些難民本來都是巴勒斯坦的居民,若非猶太人強行移入巴勒斯坦,他們也不會無家可歸。然而,巴拉克卻完全不願意面對這樣的事實。2000年大衛營的會議,並不如1978年的《大衛營協議》,畢竟參與會議的角色不同,埃及沙達特當時只求取回西奈半島,並未確實談及巴勒斯坦的核心問題,2000年當巴解要求讓難民回歸時,顯然以色列甚至美國都不會同意這樣的作法。

9月底,以色列外交部長夏隆出訪穆斯林的阿克薩清真寺。這不知道是要宣傳以色列的實力,還是真有意要與穆斯林取得友好關係,總之對於穆斯林來說頗具挑釁意味。阿克薩清真寺對於穆斯林來說是聖地的象徵,一個猶太人來到這裡,除了示威之外實在不會讓人有比較正面與友善的觀感。這也顯示在甫結束的大衛營會議之中,以色列更加確定了在巴勒斯坦的活動不會受到阻礙。結果,夏隆這場參訪引起了第二次巴勒斯坦大起義,也稱阿克薩大起義(AlAqsa Intifada)。2001年2月6日,夏隆擔任以色列的新總理。夏隆延續利庫德既有路線,強硬回應巴勒斯坦人的抗爭行動。此外,接下來幾年的時間,哈馬斯更秉持著「不解除武裝、不同意停火、不加入巴勒斯坦政府」來對抗法塔赫的自治政府。在巴勒斯坦對抗以色列時,可見法塔赫與哈馬斯此消彼長的態勢。

二、哈馬斯勝選

2001年的九一一事件,是改變美國對西亞政策的重要因素。阿富汗的基地組織(AlQaeda)領導人奧薩瑪賓拉登(Osama bin Laden)(註一),涉嫌指使其組織成員挾持美國四架國內航機,其中兩架撞毀世貿中心(World Trade Center),而一架撞擊五角大廈(Pentagon),另一架則是墜毀(註二)。於是,美國總統小布希(George W. Bush)開啟戰爭,試圖更加控制西亞地區,而且將北韓、伊拉克、伊朗歸類為「邪惡軸心」(Axis of Evil)。伊朗原本在1997年的總統哈塔米(Ayatollah Hassan Khatami)之後,走上「文明對話」(Dialogue of Civilisations)的路線,其實柯林頓總統也有意在非政治方面進行交流,但2001年之後柯林頓已卸任,又發生了九一一事件,導致美伊關係受客觀環境影響而惡化。

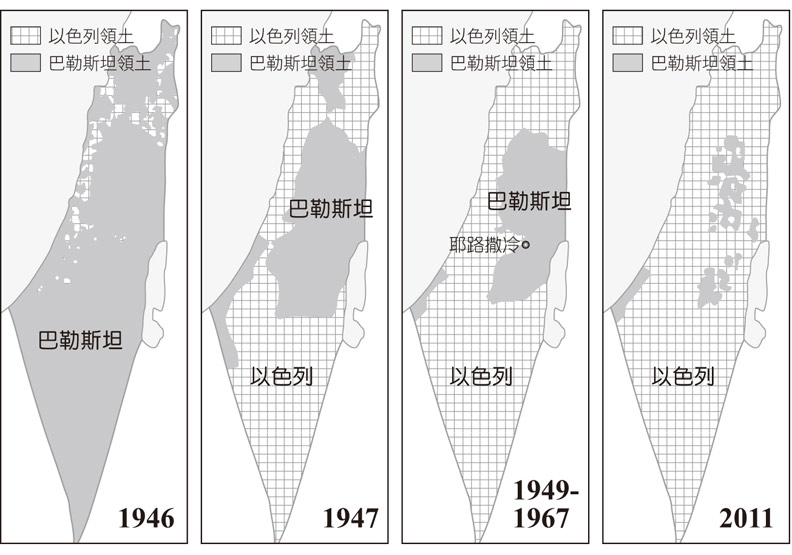

2003年,美國攻打伊拉克,沒多久後就打垮了海珊政府,伊拉克頓時成為美軍控制的國家。正當2003年美國進攻伊拉克的時候,以色列在約旦河西岸興建750公里長的隔離設施,可以阻止外來攻擊。這隔離設施很大一部分是鐵絲網、壕溝、柵欄、探測器、崗哨,另外在人口較為密集的地方則是近十公尺的高牆。隔離之後,大約有10%的巴勒斯坦土地圍入了以色列領土之內。這道隔離牆整整影響了二十萬巴勒斯坦人的生活(註三)。然而,這也只能減低巴勒斯坦人在以色列東部的攻擊,加薩部分依然是衝突不斷。同時,美國、歐盟、俄羅斯、聯合國制訂了一份「路線圖」(Roadmap)要解決阿以問題,要在兩年之內在以色列占領地上建立獨立的巴勒斯坦國,巴勒斯坦就得答應不再襲擊以色列。沒多久之後,2004年11月,阿拉法特去世。近半世紀以來巴解的奮鬥,在這裡告一段落,但尚未看到巴勒斯坦真正獨立,而哈馬斯這樣的新興勢力也已經壯大。以色列仍然有美國方面的支持,這並非以色列有多麼團結,而是外在的客觀條件,例如九一一、美伊戰爭,讓以色列在美國對西亞地區的政策之中站上更加重要的地位。2008年歐巴馬(Barack Obama)在競選時期也曾提到「耶路撒冷是以色列的首都,必須保持統一。」這相當明確地表示歐巴馬對於以色列的支持態度,延續著柯林頓的路線,當選之後也沒有改變。

巴勒斯坦的政局在之後有了明顯的變化,哈馬斯決定參加2006年1月巴勒斯坦的國會大選,他們打擊法塔赫的理由就是巴解的貪污、腐敗。2004年11月阿拉法特去世之後,指控法塔赫的案件越來越多。最後,2006年哈馬斯在132席議會之中占了74席。在超過半數席次之下,哈馬斯得以完全執政,由伊斯瑪儀哈尼亞(Ismail Haniyeh)擔任總理。哈馬斯勝選,代表巴勒斯坦將會走上有別於法塔赫的路線。之前阿拉法特的和談路線沒有明顯的成果,而外在的國際情勢卻對以色列越趨有利,只見美國對西亞地區有越來越多控制及武力侵犯,這些對於巴勒斯坦人來說都是無法接受的情況。

另外,2003年4月由俄國、美國、歐盟、聯合國提出的「路線圖」,也就此終結。因為這個路線圖為巴勒斯坦人規劃一個獨立國家,就是要求巴勒斯坦人放棄恐怖主義,以色列就會從加薩走廊與約旦河西岸撤離。對美國、歐盟、俄羅斯、聯合國這所謂「中東和平四方集團」(Quartet on the Middle East)來說,哈馬斯就是恐怖組織,哈馬斯當選等於巴勒斯坦不會放棄恐怖主義,也不會承認以色列的存在。當然這完全是西方強權的觀點,但外界的觀察立場並不必然要與西方一致,畢竟對於巴勒斯坦人來說,既然巴解沒能解決問題,就有改換政治路線的必要性。西方批判哈馬斯採取恐怖主義路線,但西方與以色列對於巴勒斯坦長期施加壓力,不也是一種恐怖主義?其實哈馬斯並不是完全走強硬路線,有很多社會工作都是哈馬斯主導的,甚至法塔赫政府都沒有這方面的成果。但在主流輿論的批判之下,哈馬斯的努力卻鮮少受到外界注意。哈馬斯在2006年之後的作風,其實也與以往有極大的差異,並非一再強調著武裝抗爭。但法塔赫與哈馬斯仍處對立關係,在2007年分裂成西岸的法塔赫政府,以及加薩的哈馬斯政府。

三、平衡觀點之建立

最後,國際主流輿論多批判阿拉伯人,也導致多數人對於阿以問題的觀感始終傾向於同情以色列一方,強調他們受到外來侵犯,所以他們的所作所為都是反擊,而不是主動侵略。阿以問題不僅難以解決,還有許多外在的錯誤印象干擾了人們對於事情的理解。美國把持輿論氛圍,所以讓以色列成為世人眼中的阿以問題受害者,人們也就忽略了阿以問題在二十世紀發生的本質了。2006年1月,哈馬斯在國會選舉中勝選,美國輿論批判說這是投錯票。在美國的支持之下,以色列在巴勒斯坦不斷併吞,也不斷切割阿拉伯人的生存空間,占據了許多有價值的土地以及資源,使得阿拉伯人在巴勒斯坦幾乎沒有可以生存的區域。美國學者杭士基(Noam Chomsky)說:「無論加薩走廊或是西岸,對於巴勒斯坦人來說都是監獄。」杭士基反而認為哈馬斯遵守了對以色列的停火協議。很多國際輿論上看到的衝突事件,多半是巴勒斯坦人受以色列侵犯後所做的反擊。哈馬斯主張無限期停火、以色列要撤出占領區,才有可能解決兩國的問題。

杭士基批判了美國在阿以問題上塑造阿拉伯人的負面形象,有遮蔽實情之虞,而以色列歷史學者佩普(Ilan Pappé)對於巴勒斯坦問題的研究,也如杭士基一樣希望能夠矯正主流觀點。他在《現代巴勒斯坦史》之中提到了以色列學術界的問題,尤其是以色列在1948年建國之後大舉屠殺了巴勒斯坦阿拉伯人,若干學者的研究因為提及這項史實而遭到控訴。另外,也有反對猶太復國主義的學者受到批判。於是,巴勒斯坦史的撰寫就充斥著相當偏向於猶太人為主的民族主義氛圍。佩普強調研究巴勒斯坦歷史要擺脫過於民族主義的角度,以超然且中立的角度來理解歷史,才能夠以更開放的視角來認識巴勒斯坦問題。人們對於現代以色列的歷史,必然得一併理解巴勒斯坦人及阿拉伯國家的觀點,才不至於完全受主流輿論的侷限。

註一:2011年,奧薩瑪賓拉登在巴基斯坦遭到美軍擊斃。美國追捕賓拉登十年的時間,但巴基斯坦政府是否知道賓拉登在其境內,卻是沒有後續的解答,當時也引起美國與巴基斯坦關係出現緊張情勢。而美軍擊斃賓拉登,卻也不代表就可以瓦解整個基地組織,畢竟距離九一一事件已超過十年,基地組織必然有更龐大的規模,可能領導階層早已由另一個人擔任。

註二:可看保羅葛林葛瑞斯(Paul Greengrass)執導的「聯航93」(United 93),以紀錄片拍攝方式,呈現第四架民航機墜毀之前機內乘客反擊基地組織成員的過程。

註三:美國影星布萊德彼特(Brad Pitt)主演的電影「末日Z戰」(World War Z),其中一段是以色列修築高牆抵擋活屍進入,是否將阿拉伯人比喻為活屍一樣需要隔離?或許常人對此幕不以為意,但阿拉伯人必然不太舒暢。

本文節錄自:《以色列史:改變西亞局勢的國家》一書,陳立樵著,三民書局出版。