「一八九六年一月一日,星期三,攝氏零下四十一點五度(華氏零下四十二點二度)。新的一年,將是歡樂與歸鄉的一年。在皎潔的月光中告別一八九五年,在皎潔的月光中,迎接一八九六年。刺骨的冷,在這裡從未經歷過如此的酷寒。昨天感覺也如此,每隻指尖都長出凍瘡。去年春天我曾以為這一切都已成過去。」

「一月三日,星期五。早上。屋外仍然晴朗而寒冷。我可以聽見冰河傳來的聲音,它匍匐在山頂,好像一個力大無窮的冰巨人,從岩石的裂縫中偷窺著我們。它碩大的身體覆蓋住整個大地,肢臂向四方伸展,延伸至海面。當天氣變冷時(前所未見的冷),它便可怕地彎轉扭曲,使身體出現多處裂口,發出宛如射擊般的噪音,天與地皆為之動搖,躺在小屋中的我們也無法逃脫那震動。我們害怕它會不會哪一天就滾到我們頭頂上來。」

「強森還在睡覺,聲音在小屋中回盪。很高興他母親沒看見他現在的樣子,否則她一定會心疼不已,汙穢骯髒,一身破爛,臉上則是一條條的黑痕。不過等著,千萬等著!她將再擁有他,安全、健康、活力、紅潤的他。」

「一月八日,星期三。昨夜的大風將我們掛溫度計的雪橇吹到斜坡下。可怕的暴風天,如果我們有膽將頭伸出門外,大概連呼吸都會感到困難。我們躺在屋內,試圖睡覺,把時間睡走,但並不是每次都做得到。許多失眠的夜晚,我們輾轉反側,搓動雙腳,設法讓它們稍微暖和,凡此種種只為了一件事──希望瞌睡蟲降臨!心裡想著各種家中事務,但是沉重的身體卻只能無助地躺在僵硬的石板上,嘗試找到一個比較能持久的姿勢。時間還是緩慢地向前移動。小麗芙的生日又到了,她今天三歲了,一定已經是個大女孩了。可憐的小東西!妳一定不思念妳的父親。下一個生日時,我將在妳身邊。我希望,我們將成為最好的朋友!妳將騎在木馬上,而我將告訴妳好多北方的故事,熊、狐狸、海象和其他在冰原上稀奇古怪動物的故事。不,再這樣想下去,我會發瘋。」

「二月一日,星期六。我在這裡得了風濕症。外面的天光一天亮過一天;南面冰河上的天空逐漸轉紅,終有一天太陽會出現在山頂上,而冬日將成為過去。春天快要來了!我經常覺得春天令人悲傷。是因為它來得快、去得快?還是因為它帶來了夏日永遠無法完成的承諾?不過,今年春天將不會帶來任何悲傷的情緒,因為它的承諾必將實現,否則就太殘酷了。」

這種生活實在非常怪異,整個冬季的每一天都躺在一棟沉於地面下的小屋內,沒有任何事可做。我們多麼希望手上有本書!所有稍具討論價值的話題早已被我們談光,而且幾乎沒有任何一件我們的共同興趣,沒有拿出來討論過。如今唯一還能夠從中得到一點樂趣的,便是相互傾訴明年冬天在家時,將可如何彌補今年的不足。再沒有人比我們更能體會什麼是好的、值得留戀的東西,從食物到飲料、衣服、鞋子、房子、居家、鄰居等等。此外,我們也花了很多時間計算法蘭姆號如今漂流到哪裡去了,可不可能比我們先行抵達挪威。按照我們的計算,她應該在明年夏秋之間進入史匹茲卑爾根和格陵蘭之間的海域,最可能在八至九月間抵達挪威,但是我們也不能排除它於初夏便抵達挪威、而我們遲至秋天才返回的可能。這是一個我們無法得到答案的疑問,而且一想到她可能比我們先抵達家門,就令我們傷感。友人們會以為我倆怎麼了?絕大多數,包括船上的同志,都不會認為有機會再見到我們。不過,這種情況對我倆而言幾乎不可能發生。我們一定會在七月時回到家鄉,而法蘭姆號則必須等到初夏才有辦法掙脫冰困向前推進。

然而,我們在哪裡?我們還必須走多遠?我倆一再拿出秋天、夏天和春天的觀察結果加以研究,但是仍然無解。我們很顯然應該在遠西的某一個地方,可能如我秋天所猜測,在弗朗茨約瑟蘭的西岸,羅夫利角稍稍偏北的地方。果真如此的話,我們看到的北方島嶼會是什麼?而我們一路走過來的陸地又會是什麼?從我們登陸的第一群島嶼,也就是我所謂的海維登蘭以來,我們已經往南走了七個緯度。我相信我們的觀察非常精準。但是,如果我們的位置真是在羅夫利角附近,那麼這些島嶼就應該坐落於非常東邊一條子午線上,亦即地圖上的奧斯卡國王蘭和魯道夫王儲蘭之間。這又該做何解釋?此外,我們所看見的陸地已從南邊消失,而東面遠處卻看不見任何島嶼。不,我們的所在地不可能是任何已知的陸地,我們一定是到了更西面的某座島嶼,位置介於弗朗茨約瑟蘭和史匹茲卑爾根之間的海峽上,這讓我們不得不聯想到及至目前為止仍如一團謎霧的吉利斯蘭。但是,把傳說中幅員廣大的吉利斯蘭安到這麼窄的海峽中,似乎也說不過去,因為以它的面積推算,從史匹茲卑爾根的東北島一定很容易就可看到它。然而,其他解釋似乎也都與現況不符。

當春天到來,白日漸長之後,我又發現一件新事實,令目前的位置更難釐清。在大約西南西、離地平線兩點之處,我覺得自己模模糊糊看見陸地在空氣中飄盪。同樣的形象一再出現,到後來我終於確定它是陸地,不過距離相當遠,我覺得至少有六十九英里。有可能那便為東北島嗎?應該不太可能。我們看見的陸地向北大約延伸至北緯八十一度,而東北島則最多到八十度。但是至少它應該非常接近東北島,因此一旦我們登上之後,應該不必走多久,而且一路都會是不結凍的海洋,正如我們一年來天天夜思日想的,在那裡可以用多洛索姆單桅帆船一路帶我們回家了。

每當日子過得沉重得難以負擔時,我們便開始幻想多洛索姆單桅帆船上會備妥的好東西。我們的生活,無論從那個角度來看,都不算豪華。多麼渴望在飲食內容上能出現變化!如果能加一點糖和澱粉類食物在這些上質的肉上,我們就能過得像王子了。我們的心思經常盤旋在大盤的蛋糕、甜點上頭,麵包、馬鈴薯更縈繞於我腦中不去。只要一登上多洛索姆,我們就要立刻補回這些流失的時光。船上會準備馬鈴薯嗎?會有新鮮麵包嗎?就算是船上的硬麵包也好,尤其如果能夠裹上糖和奶油炸一下,就更無話可說了。不過,比食物更好的將是乾凈的換洗衣服。還有書──啊,只要想到書,心就開始飛翔!我們此刻所穿的衣服真夠恐怖!當我們想要好好享受一下時,便坐下來幻想自己走進一家明亮、乾凈的商店,牆上全掛著嶄新、清潔、柔軟的毛料衣服,任我們選擇。只要想到襯衫、背心、內褲、柔軟而溫暖的羊毛長褲、舒服貼身的內衣、清潔的毛襪、溫暖的毛拖鞋──真是人生至高的享受。然後,再洗一個土耳其浴。我們可以坐在睡袋裡,光談這些事情就談上好幾個鐘頭。那麼地遙遠,難以想像。想像著我們終於有一天能夠把身上那套又髒又油膩、已經沾黏在我們皮膚上的破布丟掉,就很愉快。我們的雙腳受到的苦難最多,因為褲子很快便從齊膝處緊貼著身體,開始磨蹭大腿內側的皮膚,造成紅腫、出血。我花了好些力氣,才讓這些傷口不致碰上穢物和油汙,並經常用苔蘚,或我們醫藥袋裡的剩餘繃帶,蘸上一點在油燈上加過溫的水,擦拭傷口。以前從來沒發現肥皂是那麼偉大的發明。

如果連保持身體清潔都如此困難,維持衣服乾凈就更不可能了。我們已盡了最大努力,用愛斯基摩方式、也用自己的方式洗滌過,但都不大管用。我們把襯衫放進鍋子裡煮上好幾個小時,但是拿出來時,油汙一點也沒少。我們用力絞,嘗試把燈油擠出來,效果似乎稍佳,但也不理想。唯一有效的方法是煮過之後,趁熱用刀子將油漬從衣服上刮下來。刮下來的油可以添進爐火,做為燃油。

這段時間,我們的頭髮和鬍子已如野人一般。我們的確有剪刀可剪,但是既然衣物有限,倒不如留著已過肩膀的髮鬚,還能幫忙保暖。不過不論頭髮或鬍子,都和臉一樣黑,等到春天到來,我們可以清楚看見彼此之後,這才發現對方的牙齒和眼白在黑色的框架中,有種近乎神祕的光芒。不過,我們已經太習慣對方的樣子,已不覺得那有什麼特別之處,一直要到我們遇見其他人,發現他們以不可思議的怪異眼光看著我們時,才恍然意識到自己的外表的確有諸多值得批評之處。

在這奇特的生存環境中,雖然耐心受到最嚴酷的考驗,但是並不如外人以為的那麼難以忍受。無論如何,我們覺得在把所有事情都考慮進去之後,自己生活的情況還算不錯。在整個過程中,我們的精神狀態都很好,平靜地展望未來,歡喜地接受眼前所有的事物。我們從未吵架。返鄉之後,有一次有人問強森我倆一整個冬天如何相處,是否曾經彼此痛惡,因為聽說當在只有兩個人生活在絕對的孤立狀態時,人性受到的考驗最大。「噢,不,」他回答,「我們沒有吵架,我唯一的壞習慣便是睡覺時會打鼾,這時候南森總會踢我背後一腳。」我無法否認這個事實。我經常沒有壞意地踢他一腳,還好他只是搖動一下身體,然後平靜地繼續睡下去。

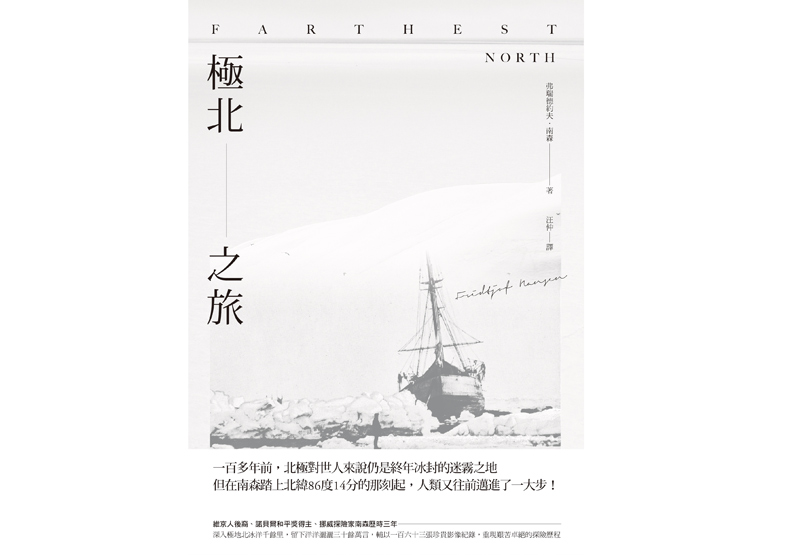

本文節錄自:《極北之旅:維京末裔挪威探險家南森極地遠征實錄》一書,弗瑞德約夫.南森(Fridtjof Nansen)著,汪仲譯,馬可孛羅出版。

圖片來源:pixabay