2013年9月20日補記

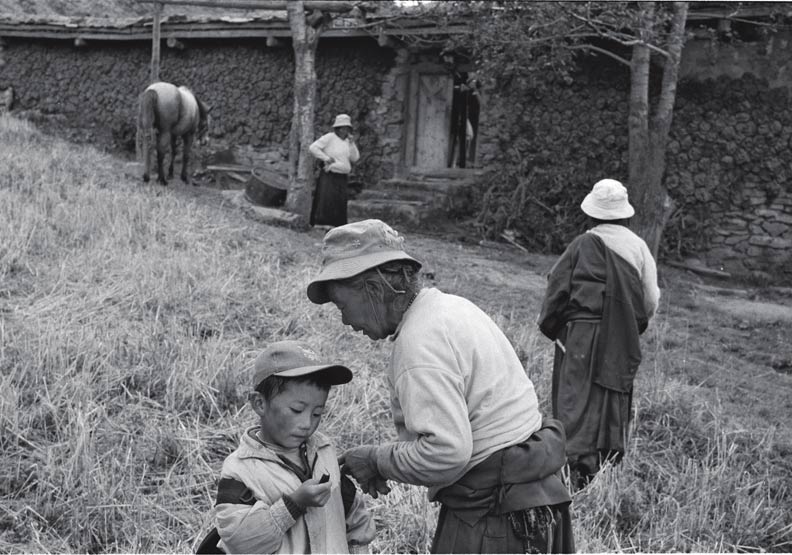

在離別戈麥高地的前兩天,我向阿媽黛西告別。這是一位面容悲苦的女人,有著高大的身材。即使年逾七十,她還承擔種地和磨青稞這樣繁重的體力勞動。每次看她忙碌的身影,我總會不由自主地想起我的祖母史蓮生。她在關照生命方面有一種來自非宗教的道德感。無論是一隻折翅的小鳥,還是一個流浪漢,她都一視同仁,給予必要的幫助。

有一年冬天,一個大約十八九歲的裸體男子來到村莊。人們給他穿上衣服,過不多久,他就將身上的衣服撕扯掉,重又裸體行走。顯然,他是個精神分裂症患者。從口音判斷,他可能是個回族青年。黃昏的時候,西風狂吹,天空陰暗,像要下雪的樣子。祖母將回族青年領到家裡,為他穿上祖父的棉襖和棉褲。我們一起吃飯。他和祖父睡在廳房裡的大炕上。祖母將炕填燒得很溫暖。炕是中國西部一種很奇怪的東西。它由土坯做成,中間砌出迂迴曲折的通道,以便熱氣擴散遍及全炕。晚餐時,那長相俊美的回族青年吃了三大碗祖母做的麵條。用餐後,他倒頭大睡。翌日清晨,他起身。在他就寢的羊毛氈上,留下一灘巨大的尿跡。看到尿跡,他是那麼窘迫,甚至羞紅了臉頰。我祖

母為他裝上乾糧,叮囑他早日回家。他恭恭敬敬地應承著,向我祖母依依惜別。

那回族青年依依惜別的情景,與我在戈麥高地的告別有什麼區別?

阿媽黛西的家距離校園不遠。只要順著一條羊腸小徑,爬上一個小山坡,就能到他家裡去。她的大女兒早在幾年前就搬去了德格縣城。有一次,我看見她的大女兒在清理各個餐館的垃圾。她的二女兒清明湛瑪在縣城的一家賓館當清潔工。

聽聞我將要離開,阿媽黛西抓著我的手,眼眶裡噙滿淚水。我安慰說:「阿媽,我會來看望你的。」

「等你再來的時候,」阿媽黛西說。「我就死了。 」

2011 年夏天,當我重返戈麥高地時,我沒見到阿媽黛西。而我那活了九十歲的祖母三年前去世了。那年離開戈麥高地以後,我回到睽違已久的故鄉。在高大的杏樹下面,我的祖母席地而坐在門前的土路上。熟透了的杏子被風吹落。我走近祖母身邊,跪下身子。她已喪失視力。憑著殘弱的聽力和以手相握時的觸感,她熱情地對我說:

「孩子,你這是要去哪裡呀。走了這麼遠的路,你該是很累了吧,請到我家歇歇腳吧⋯⋯」

我熱淚橫流,就像在戈麥高地上與阿媽黛西告別時一樣,就像在德格縣城與阿爸丹珠告別時一樣。我那可憐的老祖母把我當成了一個旅途中的異鄉人,但她就像愛惜自己的孩子一樣,愛惜這個被他當成異鄉人的孫子。撇開族別和語言的差異,我驚奇地發現,不管是在戈麥高地,還是在我那貧窮破敗的故鄉,距離如此遙遠,有一種東西卻是共同的,那就是老一代人對於每一個生命的關愛。這種關愛是超功利的,且又極其堅固,堅固到可以經受一次次政治與戰爭的摧殘。但是,隨著阿媽黛西、阿爸丹珠和我祖母史蓮生那一代人的離世,農牧生活中傳統的美德隨之消失,那種無私的關愛,已經不復存在於喜馬拉雅山以南這片廣闊的土地。

本文節錄自:《戈麥高地記憶的眼睛》一書,柴春芽著,遠足文化出版。