談到香蕉的盛產地,大概所有人的腦中都會立刻浮現高雄市旗山區等地,但似乎不會聯想到臺中,畢竟臺中市已發展為消費型的都市,以服務性質的產業為主,況且除了在工業區尚有工業產業的發展空間外,東區、南區的「黑手窟」產業都已逐漸式微,農業更是早就在臺中市的大宗產業中除名。

儘管現狀如此,但日治時期的臺中卻是以農業為大宗,並以加工出口農業產品如砂糖、酒為主要工業。彼時臺中除了大量輸出米糧還盛產香蕉,香蕉在當時便名列從臺中火車站輸出的五大貨物(香蕉、米、砂糖、酒、磚頭)之首。

依據《臺中市史》的統計,大正4年(1915年)從臺中火車站輸出的香蕉數量為5,720噸,僅次於米糧的7,183噸、砂糖的20,302噸。雖然大正6年(1917年)以前,從臺中火車站輸出的香蕉噸位少於米糧跟砂糖,不過由於米糧跟砂糖的質量相對較重,因此若單以「重量」作為貨物統計便不易反映當時臺中火車站為輸出該項物產的「出車數」;再加上香蕉相對較脆弱,保存較不易,為了能妥善運輸往往必須使用籃子加以保護,這也使得香蕉比起米糧、砂糖占空間。因此,若以裝箱的「車輛數」來作統計,將更足以彰顯臺中香蕉與物流的繁榮程度,可惜的是資料中僅有以「籃數」來計算香蕉的運輸量,並沒有「出車數」的相關統計。

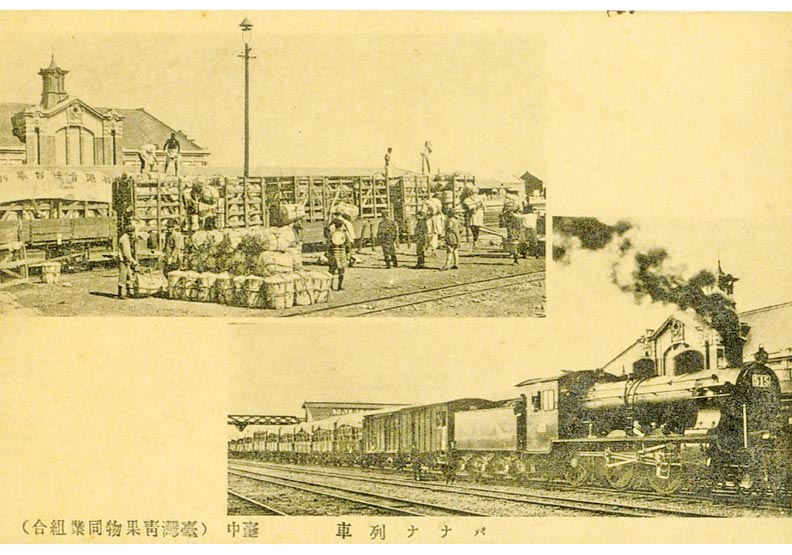

圖說:昔時臺中火車站運輸香蕉的場景,可看出包裝處理的方式以及人力搬運的需求,而由此發展成的「荷物組合」,則專門進行蔬果檢查、產品銷售、包裝處理等業務。(國家圖書館/提供)

不過由此我們也能想見當時臺中火車站運輸香蕉的繁忙與動用的人力之多,在許多現存的日治時代的老照片中,也都反映出了彼時臺中火車站周圍市場運輸香蕉的榮景。

其實日治初期的臺中便已開始大力發展香蕉產業,《漢文臺灣日日新報》於明治41年(1908年)12月2日就以〈山蕉利用〉為題報導當時臺灣的香蕉產業狀況,報載當時臺灣到處皆產有香蕉,其中又以臺中與南投最多,同時政府也著手規劃增加香蕉的產量。

除了種植香蕉以外,為了因應大量的香蕉出口,部分人士便開始打算組織會社進行管理,明治44年(1911年)10月13日《漢文臺灣日日新報》便以〈臺中近事 芭蕉會社計畫〉(日文常以漢字「芭蕉」來稱香蕉)報導了臺中芭蕉會社的成立構想,後來果然順利組成會社。

其後,從臺中火車站輸出的香蕉數量逐年增長,大正8年(1919年)時的香蕉輸出量便達到了13,690噸,超過米糧9,717噸的輸出量,僅次於26,187噸的砂糖輸出量。及至大正10年(1921年),臺中火車站輸出的香蕉數量更是達到了19,711噸,一舉超越了砂糖輸出量的15,067噸,這除了是香蕉的產量大增外,也與該年度臺中火車站輸出的砂糖數量下降有關。不過即使後來砂糖的產出量繼續增長,香蕉數量卻也逐年攀升,此後臺中火車站輸出的產品便以香蕉高居第一。

伴隨著臺中火車站輸出的香蕉數量增加,蔬果的交易場所也應運而生。在當時的臺中火車站周圍,除了原有位於今臺灣大道與綠川西街口的第一市場(今已改建為東協廣場),以及位於今臺中文化創意園區旁,臺中路上的第三市場外,還有在今大智路、和平街、信義街以及振興路所環繞的區域內成立的果實市場,都有香蕉等蔬果的大批發。

有了蔬果交易場所後,不少會社與組合也紛紛成立,例如在臺中火車站周圍,今中山路上便成立了如青果會社、青果聯合會等機構,甚至當時頗負盛名的青果同業組合也在今民權路與柳川東路口設立據點。此外,從昭和12年(1937年)3月23日出版的〈臺中市地圖〉的標記,可看出這些會社與組合在當時的香蕉產業,乃至於整個臺中產業都占有相當重要的一席之地。

影響所及,不只帶動起周圍從事香蕉等蔬果物流商家的富裕興盛,連帶促使商家的建築設計更為鋪張華麗,例如目前復興路上保存最為完整的巴洛克式街屋即是位於復興路四段與復興路四段73巷的交叉口,屋主陳文銘正是以經營香蕉產業致富,曾任臺中容器組合理事、信用組合監事。

本文節錄自:《驛動軌迹:臺中火車站的古往今來》一書,朱書漢、宋德熹著,遠景出版。