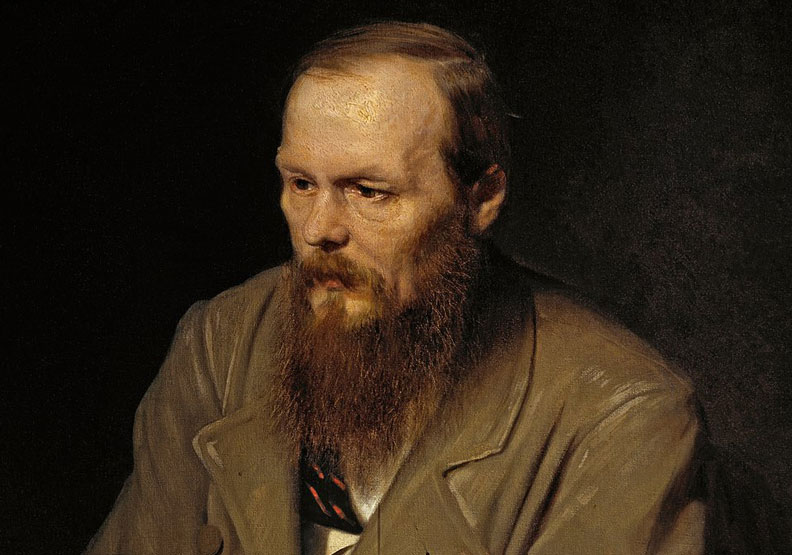

癲癇人格的生活與寫作

目前的醫學還無法完整解釋癲癇的病因,只能籠統歸咎於大腦某些區域的放電異常。

一般文學批評家認為,杜斯妥也夫斯基的小說藝術風格粗糙,特別是語言顯得拖沓囉唆。他自己也曾抱怨不具備時間、金錢等條件,無法像托爾斯泰和屠格涅夫(Ivan Turgenev)那樣仔細推敲作品。事實上,那兩位過著精緻生活的作家,他們的物質生活條件是杜氏無法比擬的。然而,杜斯妥也夫斯基的小說語言缺乏理性打磨和精雕細琢,甚至呈現精神分裂表達的原生態,卻也流露出日常語言的「陌生化」,與其說是一種藝術化的語言,不如說是一種癲癇病患的獨特心理表達。

杜斯妥也夫斯基一生筆耕不輟,這或多或少算是病症之一。翻開他留下來那一本又一本的厚厚筆記,人們發現裡頭的文字潦草、密集、狂野,盡是天馬行空、連續不斷,甚至有畫像穿插其中,其複雜程度超越了一般寫作愛好者。臨床上,癲癇病患有一種特徵叫「多寫症」,大致與此相符。

在《白痴》裡,杜斯妥也夫斯基筆下的梅詩金公爵就是一位典型的癲癇病患,不僅具備作家本人的病─「一種緊張性疾病,一種驚厥性痙攣」,而且有明顯的發作先兆,這些顯然都是作家的親身體會:

「突然,他的大腦似乎在短時間著火……他的意識在閃電閃爍的那些時刻迸發了十倍,他的心充滿了耀眼的光芒,他所有的激動、懷疑和擔憂,似乎都化作一個閃爍,最終達到了偉大的平靜……但這些時刻、這些閃爍仍然只是預兆的最後一秒,那一秒當然是令人難以忍受的。」

杜斯妥也夫斯基的癲癇人格尤其刻板,這體現在他的嗜賭成性上,也體現在他的特殊飲食習慣上。

例如,他妻子安娜回憶,煮雞肉前,他喜歡用溫暖的牛奶反覆沖洗雞肉。他喜歡在吃甜點前喝上半杯白蘭地,永遠如此。

他女兒則回憶他的用茶過程:「先用熱水沖洗茶壺,然後放三茶匙茶葉進去,茶壺只裝三分之一水,再用餐巾紙覆蓋。三分鐘後要倒茶時,父親總是盯著它的顏色,他經常會再加一些茶葉進去,或者加入額外的開水。他總是會把玻璃杯帶進他的書房,但很快又回來再加一些茶或想辦法稀釋。他常說,倒茶時的顏色似乎很好,但帶到書房後,顏色又不對了。」

這位奇怪的作家有自己的專用茶匙,非此不用,喝茶時規定只加兩塊糖,多一點少一點都不行。

至於文學作品中的暴力傾向,似乎也印證了杜斯妥也夫斯基潛隱在內心深處的癲癇人格─暴戾。《卡拉馬助夫兄弟們》中,老卡拉馬助夫死於自己的私生子斯麥爾加科夫之手,這個私生子是老頭性侵婦女的產物!《罪與罰》中,大學生拉斯柯爾尼科夫受無政府主義思想毒害,認為自己是個超人,可以為所欲為。他為生計所迫,殘忍殺死了放高利貸的老太婆和她的無辜妹妹,製造了一起震驚全俄的凶殺案。杜斯妥也夫斯基被高爾基稱為「殘酷的天才」,這種「殘酷性」著重表現在杜氏對人性罪惡本質和罪惡心理的深刻反思,也源於他的癲癇人格。

遺憾還是幸運?

毫無疑問,癲癇的頻繁發作對病患的身心均構成重大損害,尤其是腦部功能,慶幸的是,杜斯妥也夫斯基沒有步上許多患者的後塵,他似乎並未因此導致智能退化,創作依然旺盛如火。就在他去世前不久,長篇小說《卡拉馬助夫兄弟們》面世,一如既往承載著作者對人類靈魂的拷問。

然而,縱觀杜斯妥也夫斯基的一生,我們不難發現,癲癇的後遺症還是不時折磨著他。他的記憶力很糟糕,為此出過洋相,甚至付出了損失友誼、遭受罵名的代價。

他很容易忘記別人的姓名和面孔,讓他無意間得罪了不少人。有一次,杜斯妥也夫斯基去拜訪別人,在樓梯上遇到一位作家卻想不起對方是誰,樣子倒是似曾相識。那位作家熱情地向他問好,見他表情驚愕又冷漠,只好自我介紹說是某某詩人。杜斯妥也夫斯基渾渾噩噩、懵懵懂懂地說:

「你?詩人?我很高興,我很高興……」那位作家失望又生氣,認定杜氏高傲,故意不認人。有時候,杜斯妥也夫斯基甚至會忘記身邊人的姓名。俄羅斯人的姓名原本就很長,第一個是本名,中間是父名,最後才是姓。某回他與妻子出國訪問,他獨自去德國德勒斯登的俄國領事館填寫文件,居然忘了妻子的全名,只好匆匆趕回去,要妻子把父名寫下來,帶在身上,以免再次忘記。

然而,對於大是大非,杜斯妥也夫斯基絕不忘懷。

雖然學的是理工科,杜斯妥也夫斯卻從少年時代就酷嗜文學。辭去測繪工作不久,他寫出了處女作《窮人》,送給一個朋友看。他朋友住在詩人涅克拉索夫(Nikolai Alekseevich Nekrasov)家中,當天晚上,那位朋友與涅克拉索夫拿起稿子讀,愈讀愈覺得有興趣,兩人索性輪流朗讀,整整朗讀了一夜。凌晨四點,具有詩人浪漫氣質的涅克拉索夫拉著那位朋友,非要去看望杜斯妥也夫斯基不可。他倆上前熱烈擁抱了杜斯妥也夫斯基,祝賀他的處女作成功!涅克拉索夫滿口答應將《窮人》推薦給著名評論家別林斯基(Vissarion Belinsky)。

一開始,別林斯基覺得此人毫無名氣,不以為然,不料仔細一讀後禁不住拍案叫絕,當夜就想見見這位年輕的作者。幾天後,涅克拉索夫帶著杜斯妥也夫斯基去見別林斯基,莊重又矜持的評論家對杜氏說:「你是否知道自己寫出了一部怎樣的作品?」他熱情誇獎了《窮人》,讚揚作者的技巧、才華和潛質,並預言杜斯妥也夫斯基一定會成為偉大的作家。這是多麼巨大的鼓舞啊。杜斯妥也夫斯基晚年百病纏身,記性也差,唯獨對此事始終念念不忘。他在回憶錄中寫道:「我離開他的時候,心都醉了。我在他家的街角停了下來,仰望明朗清澈的天空,看著來往的行人,整個身心都感覺到,我一生中的重大時刻,影響終生的轉折來了……」

毫無疑問,涅克拉索夫的引薦發揮了很大的作用,杜斯妥也夫斯基對此也心存感激,可惜不久後兩人由於政見不合,分道揚鑣。

一八七四年,杜斯妥也夫斯基與一度疏遠的涅克拉索夫恢復來往。他是個重感情的人,為能恢復友誼而感到由衷的高興。三年後,涅克拉索夫身患絕症,即將離世前的一個月,杜斯妥也夫斯基去看望他,此時涅克拉索夫已日薄西山,氣息奄奄,但他還能翕動著嘴唇說話,而且保持著清醒的頭腦,讓訪者心如刀割。葬禮上,杜斯妥也夫斯基感慨萬千,即席演說道,他認為涅克拉索夫的詩歌源泉是「一顆受傷的心,而這心中充滿了愛,愛受苦的人、愛孩子、愛俄羅斯人民」。杜斯妥也夫斯基無論如何都忘不掉涅克拉索夫帶他去見別林斯基的那個晚上─那天晚上的雲特別清,月特別光亮。

如果可以轉移垂死恩人身上的病痛,杜斯妥也夫斯基一定會讓自己的身體來承擔。他說過一句最著名的話就是:「我只擔心一件事,我怕配不上自己所受的苦難。」是的,沒有苦難,就沒有語不驚人死不休的宏編巨著;沒有苦難,就沒有人世間的真愛和深情。

本文節錄自:《世界史聞不出的藥水味》一書,譚健鍬著,時報文化出版。

圖片來源:wikimedia.org