中國政治高層對「托克維爾困境」的恐懼

從中國現階段的情況來看,自上而下的革命幾乎不可能發生。因為當政者早就意識到自身陷入了「托克維爾困境」,認為在此時進行改革,相當危險。

阿利西斯•托克維爾(Alexis Charles Henri Clérel Viscount de Tocqueville)的《舊制度與大革命》於1856年出版,其時距1789年法國大革命爆發只有67年。托克維爾1805年出生於一個法國貴族家庭,在其55年的人生歷程中共經歷了5個朝代:法蘭西第一帝國、波旁復辟王朝、七月王朝、法蘭西第二共和國、法蘭西第二帝國。這段時期正好是法國歷史上最為動盪的年代,托克維爾曾熱衷於參加各種政治活動並在政府中任職,直到1851年路易•波拿巴(Louis Napoléon Bonaparte)建立法蘭西第二帝國之後,托克維爾開始對政治日益失望,並逐漸認識到,自己「擅長思想勝於行動」,開始安心寫作。在他的幾本著作當中,《論美國的民主》遠比《舊制度與大革命》聞名。

如果不是中國政治上層與中產階層近幾年普遍陷於對「暴力革命」的恐懼當中,《舊制度與大革命》這本書可能還不會為人關注。這本書在十八大之前由時任國務院副總理、且喜好讀書的王岐山向其友朋及下屬推薦,其中深意引發不少猜測。

托克維爾在這本書中探討法國大革命的成因及後果時指出,原有的封建制度由於腐敗和不得人心而崩潰,但社會動盪卻並未帶來革命黨預期的結果,無論是統治者還是民眾,最後都被相互間的怒火所吞噬。在該書中托克維爾最早提出了一個觀點:在經濟發展和民主推進的過程中,經濟發展越是快速的社會,出現的社會矛盾反而越多——這個觀點後來被稱為「托克維爾命題」。通過比較研究,托克維爾獨具慧眼地發現了一個吊詭現象:「有件事看起來使人驚訝:大革命的特殊目的是要到處消滅中世紀殘餘的制度,但是革命並不是在那些中世紀制度保留得最多、人民受其苛政折磨最深的地方爆發;恰恰相反,革命是在那些人民對此感受最輕的地方爆發的。」有人讀過《舊制度與大革命》後精當地總結出「托克維爾定律」:一個壞的政權最危險的時刻並非其最邪惡時,而在其開始改革之際。

數年前王岐山力薦此書,有雙重用意。對知識界那些要求民主化的人士,其意在提醒:歷史進程未必如他們所願,中共垮臺之後未必會帶來民主與秩序,更可能出現的局面就像當年法國大革命一樣,陷入民粹主義的泥潭,清算富人、踐踏精英,將成為常態,大家千呼萬喚才出來的民主化,有可能只是斷頭臺政治重演;對統治集團則是警告:托克維爾定律告訴我們,別以為改革那麼好玩,「一個壞的政權最危險的時刻並非其最邪惡時,而在其開始改革之際」,所謂「改革」就是找死。至於那些什麼特赦貪官、贖買民主的說法,是哄三歲小孩的玩意,咱們決不上當。

王岐山是不是危言聳聽,拿法國大革命在嚇唬人呢?那倒也不是。中國的現狀與法國大革命前夕確有相似性。先說經濟狀況。法國大革命前夕人口持續增長,財富快速增加,國家呈現出一派繁榮景象,令人驚訝的是,法國那時就有「地產熱」。有一位法國評論家寫過這麼一段話:「土地總是以超出其價值的價格出售,原因在於,所有人都熱衷於成為地產主。在法國,下層百姓的所有積蓄,不論是放貸給別人,還是投入公積金,都是為了購置土地」——讀者如果對比中國經濟,就知道何其相似。

當時的法蘭西存在很多社會問題,但不影響國家的繁榮富裕。托克維爾認為,有兩種極簡單、極強大的動力推動著社會繁榮:一個是依舊強大有力但卻不再實行專制、卻到處維持秩序的政府;一個是許多人都隨心所欲地發財致富。與此同時,人們的精神卻更不穩定,更惶惑不安;公眾不滿在加劇,對一切舊規章的仇恨在增長。國王表面上仍然以主子的身分講話,但實際上卻接受公眾輿論的啟發帶動,不斷地向輿論咨詢——這種現象,現階段中國都存在,互聯網給中國民間議論提供了非常方便的工具。與法國不同的是:中國政府花費巨大的人力物力管制互聯網,試圖駕馭輿論這匹越來越不聽使喚的「烈馬」。

托克維爾發現,在缺乏自由政治制度的國度裡,普通人身受舊制度種種弊端之苦,但看不到醫治具體社會病的藥方,因此很容易形成非此即彼的思維:「要麼全盤忍受,要麼全盤摧毀國家政體。」形成這一特點的原因是,啟蒙思想滲透著「抽象的文學政治」。法國缺乏政治自由,研究治國之道的作家與統治國家的人形成兩個明確分割的群體:作家們沒有參加社會實踐,卻擅長高談闊論,熱衷普遍性的理論,對於文人來說可能是美德,但對於政治人物來說則很危險——這種狀況與中國也很類似。知識分子論政,無論是右還是左,談到未來的政治藍圖,都很少想到「路徑依賴」,即一國的政治文化傳統會制約未來的選擇。中國當下的民眾更是不同於18世紀後期的法國民眾,經過中共幾十年「革命」教育的薰陶,中國底層熟知「剝削有罪、造反有理」,將結果平等當作人的天然權利。

王岐山推薦此書,可謂用心良苦。但有件事情,以他的地位卻不便說,那就是,中國現階段其實已經沒有改革資源,甚至無法找到制度出口。他本人在2017年的「郭氏推特革命」中的遭遇,就很能說明問題:習近平當政5年來最大的成就是反腐,能夠取得如此大的反腐成果,則是依靠王岐山;但是,反腐,在一些反專制的知識分子和底層民眾眼裡,儼然就是他迫害官員的「罪行」。

鄧小平當初的經濟改革主要是放權讓利與民,在保持政府對國有資源掌控的前提下,在維持公有制、國有經濟的主體地位的同時,放開部分領域,允許私人經商、外資進入中國,最後形成了公有、私企與外資三足鼎立的局面。中國的經濟改革走到了今天,除了礦產、森林、大型國企、農村的土地所有權之外,當局基本上再沒有什麼可以讓渡給老百姓的了。看起來最值錢的農村土地所有權雖然在政府手裡,但使用權歸農民,除了少數貧困地區與中西部省分,在京滬廣深等地,轉讓所謂使用權時的補償,大致已接近擁有完整所有權的土地價格了。政府對土地所有權的占有,只不過是在買地與賣地之間占據著有利地位,從中賺取巨額土地差價。而森林、礦產、山脈、河流、湖泊等,都是無法分配給個人的公共資源。

每一次改革,實際上都是利益的重新分配,社會按照新的利益格局重組。早在1994年,本書作者之一曾發表文章,指出了鄧小平時代中國的經濟改革使貧富差距有擴大的危險;直到2015年1月《人民日報》連續發文分析中國的貧富差距,當局終於承認,「貧富差距已具有一定的穩定性,並形成了階層和代際轉移,一些貧者正從暫時貧困走向長期貧困和跨代貧窮」,必須想辦法改變這種狀態,否則很危險,但這一承認遲到太久,中國解決階層固化的時機已錯過,不傷筋動骨,已經無法調整既存的利益格局。當局既不可能將自己視為命脈的國有資源與國有企業資產拿出來分配給公眾,更不可能動員紅二代們將自己利用特權牟利積攢的巨額財富捐獻出來還給人民。「網絡革命黨」也很現實,知道只有貪官財產是可分配的財富,他們知道只有毛式革命才能重新洗牌,於是他們為自己的財產訴求、翻身要求包裝上民主外衣。

一個窮人太多的社會不可能獲得長治久安,中國的境況更是危險。數年以前,美國政府因財政預算案未獲國會批准而陷入停擺狀態時,中國人大驚:美國政府停擺,美國社會竟然還能維持安定,這在中國是不可想象的。更有人指出:中國各大中小城市只要讓警察放假24小時,可能就會大亂。

劉曉波去世後,悼念者在激憤悲痛之時,用劉曉波說過的一句話來告慰英靈:「一個殉難者的出現,就會徹底改變一個民族的靈魂」。筆者不善於幻想,只能據實道來:劉曉波的辭世,甚至更多的民主烈士出現,未必能改變中華民族的靈魂。作為諾貝爾和平獎得主,他將在世界人權史上占有一席歷史地位。但是,他在中國的歷史地位,卻會因將來中國轉型道路的不同而獲得不同的評價:如果中國能夠實現和平轉型,劉曉波將與「六四」亡靈一道,成為一座歷史豐碑;如果中國只能通過暴力革命去實現政權更替,劉曉波就可能成為政治教科書上的一個經典案例,稱他證明了和平轉型的道路在中國行不通;如果中共政權在潰而不崩的狀態下繼續生存很長一段時間,他代表的和平轉型訴求,則會時時出現在中國人的政治話語中,成為非暴力抗爭者的旗幟以及主張暴力革命者批評的目標。其實,劉曉波辭世不久,批判他及其非暴力抗爭路線的聲音,並不比悼念的聲音分貝低,曹長青便是批判「非暴力抗爭」最激烈的人物,在《別再胡扯「暴力、非暴力」的假議題》一文中,他重申了以前的觀點,再次批評劉曉波與胡平。

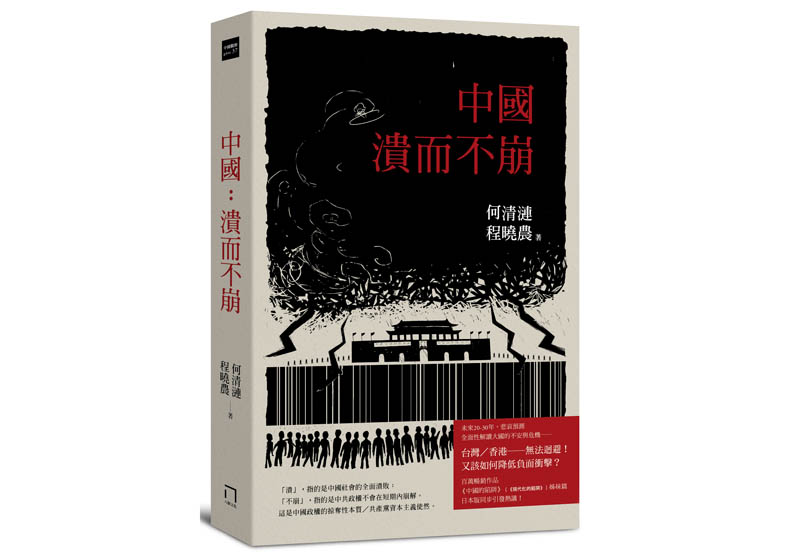

本文節錄自:《中國:潰而不崩》一書,何清漣、程曉農著,八旗文化出版。

圖片來源:unsplash Kevin Bluer