東方哲學

千利休 Sen no Rikyūū

一五二二年∼一五九一年

在西方,哲學家會寫大部頭的著作,常用晦澀難解的字詞,跟外界的接觸僅限於演講與開會。在東方,尤其在禪宗文化下,哲學家會寫詩,耙礫石,旅行朝拜,練習箭術,吟詩作對,在畫上題字,而禪宗大師千利休則教世人如何喝茶,以期獲得撫慰與療癒心靈。

一五二二年,千利休生於富饒的海港都市堺市,靠近今天的大阪。他父親田中與兵衛經營魚貨批發,期望兒子繼承父業,但千利休不想做生意,轉為追尋智慧與探索自我,後來著迷於禪宗,向多位禪師求教,時常漂泊鄉間,幾乎身無長物。由於他對日本茶道的改革貢獻良多,如今仍值得我們銘記。

日本人從九世紀開始喝茶。茶起初是由商人與僧人從中國引進,一般認為有益健康,能安定心神與陶冶性情,但是得在千利休之後,茶道才有精微深遠的哲思。經過他從技藝與思維層面著手,茶道變成一種儀式,富於精神意涵,在他協助設計的茶室裡進行,融入禪宗修行的一環,跟詩歌與靜思等量齊觀。

在千利休那時代,日本人變得著重形象與金錢,但千利休提出另一套價值觀,稱為「侘寂」—「侘」為簡樸,「寂」為欣賞殘缺。他影響了哲學、文學、建築與室內設計,日本人變得喜好樸實而無華,真實而內斂。

千利休尤其著重茶道,認為最有助達到「侘寂」之境。他更動茶道的儀式與美學,第一步是改變茶室空間。當時富人在重要的公共場所修建茶室,雕梁畫棟,美輪美奐,做為俗世聚會與展現地位的場所。千利休卻認為茶室該蓋得小巧,長寬僅二公尺,依傍清幽的庭園,門刻意做得有點太小,即使地位再高的達官貴人都得彎腰入內,顯得與他人並無不同。背後構想是使茶室跟外界隔開,通往茶室的小徑要穿過庭樹與庭石,迂迴曲折,跟塵世兩相斷絕。

合宜的茶道儀式能帶來千利休所謂的「和諧」,使人重拾跟自然的連繫:在庭園小屋裡,聞著未上漆的木頭味,聞著苔味與茶香,感受和風,聆聽鳥鳴—達到天人合一之境。接著心生一種「共感」,這種情緒源自跟別人坐在狹窄的空間,擺脫世俗的壓力與算計,自在交談。最後還會有「平靜」的感受,亦即千利休這套靜定輕緩哲學的核心概念。

千利休也談到茶具,主張與其用昂貴俗麗的茶杯或茶壺,不如用老舊的竹製茶勺,更有歲月的韻味。在禪宗哲學中,萬物都不久長,不圓滿,帶著殘缺。在千利休看來,茶具若不經意鐫刻上歲月痕跡,則蘊藏獨特智慧,使人從中了悟。

在西方,喝茶不過是個稀鬆平常的習慣,但千利休把茶道化為莊重儀式,注入深邃意涵,類似天主教的彌撒。無論是耐心的把水煮沸,還是量出綠茶粉的用量,每個環節都照見禪宗的智慧:謙卑的重要、對自然的理解與敬畏,還有對生之須臾的感悟。

日常生活能多像這樣見仁見智。許多日常活動與習慣只要添入足夠的想像,都能有異曲同工之妙,變得莊重而崇高,重要而有益。這不是說我們非得接觸茶道,而是在日常生活加進特定器物與儀式,訴諸感官的愉悅,使精神生活更真實可觸。

千利休提醒我們,人生至理與日常細節之間存有共鳴。舉凡飲品、杯具、器物與氣味不是絕於至理之外,而是能使至理更鮮活貼近人生。哲學家的任務不只是提出哲思,還有設法使哲思深深熨貼心頭。

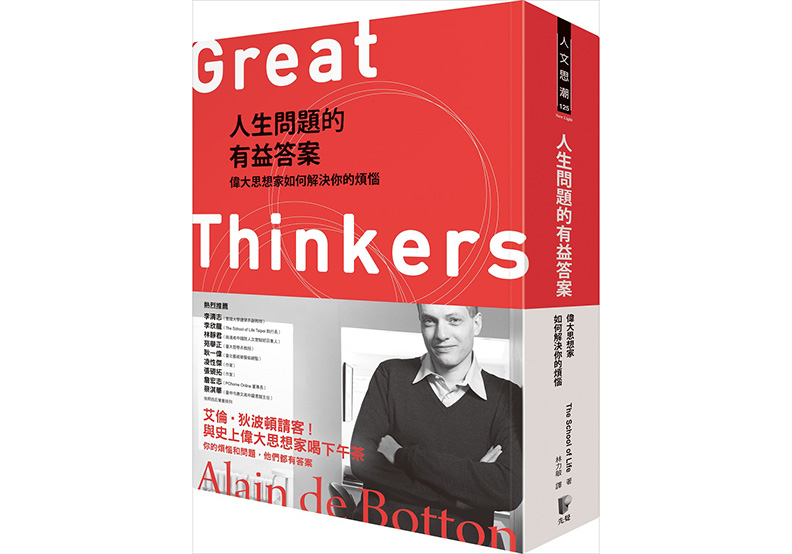

本文節錄自:《人生問題的有益答案》一書,The School of Life著,艾倫.狄波頓(Alain de Botton)主編,林力敏譯,先覺出版。