我們抵達艾育歇收容無家可歸者的地下室,和鄰居簡單聊了一下,但天空又出現飛機,我們連忙避難。地下室是一個寬廣大廳,四邊牆壁排著一家男女老幼的棉被,小孩、女人、男人各據一方。那家的女主人美麗豐腴,有著一頭紅棕色秀髮,身旁圍繞四個女兒,兩個在念大學,已婚的長女帶著三個孩子。其他親戚分坐各處。他們大部分的財產都沒了,只有一張毯子,幾個茶杯,一個裝著兩隻小鳥的籠子。

天花板突然開始晃動,我們聽見一聲巨響,害怕到無法動彈。戰機扔下的炸彈,炸到隔壁房子,離我們只有幾公尺。先前我們才剛跟那家的女人聊完天,她們正在清理昨天的空襲留下的混亂,刷洗地板,撿拾震碎的玻璃。昨天她們兒子才剛死於轟炸。

又來了第二顆炸彈,我們留在地下室等待。這次炸彈瞄準一台停放在鄰居家後方的坦克,先前某個軍團指揮官把坦克留在那。政府永遠在做這種事:轟炸反叛根據地的民宅,來削弱民眾對起義者的支持。我在心驚膽戰之餘,問身旁那家人的母親,她們是如何被迫離家,炸彈讓天花板的脫落油漆像雪花般落在我們頭上。那位母親匆匆講出自己的故事,其他女人和我一起聽。

「革命剛發生,飛機就開始轟炸我們。」她說:「我們的村子阿梅那斯(Amenas)旁有一座磚頭工廠,被挪用為大型軍營,駐紮著軍隊和軍隊雇用的傭兵沙比哈。他們轟炸我們鄰居納桑(Naasan)的房子,死了許多人。一顆炸彈擊中納桑的橄欖林,工人和他的妻兒都死了。他當時去取水,不在現場,回來時發現園子裡屍橫遍野。

「沙比哈襲擊另一家的橄欖園,所有人都不見了,後來村裡的男人發現那家人被滅門:媽媽、女兒、哥哥、小男孩、女婿,無一幸免。沙比哈有時成群出動。有一次,他們抓了我兒子,他的眼睛被挖出,手指被切下,但沒死。他們抓住另一個人,要他坐在燒著熱炭的火盆上,他的臀部跟烤肉一樣被烤到酥脆,妻子逃走……「我不想離開自己的家,但軍隊進入鄰村馬祖瑪(Mastuma),警告有自由軍背景的人快點離開,沙比哈要來了。他們進入馬祖瑪,一家、一家屠殺。一個母親因為兒子在自己眼前被殺而哭泣,所以他們也殺了她,因為她在哭!

「我藏起幾個女兒,以免被強暴。接著火箭落到我哥哥家,我們原以為他必死無疑,但他從瓦礫堆中爬出來,大喊:『賜我靈魂者,才能奪我性命!』我喜極而泣!

「我們付某個人七千五百里拉,把我們弄出去,我們在黑夜逃跑。逃難的人排成長龍,大家都沒穿鞋,有的還打著赤膊,轟炸永不停歇。

「晚上時,起義人士來找我們,帶來天亮前要吃的封齋飯(suhoor),那時是齋戒月(Ramadan)。有女人在半路上生了孩子。我們全都無家可歸,我丈夫和他八個兄弟姐妹,每個人都得離開。接著我們聽到消息,我們的房子全毀,這下子一無所有。」又一個震耳欲聾的聲響,又一顆炸彈。女人講到一半停下,另一陣剝落的油漆如雪花降下。地下室空氣潮濕,四處是裂痕。建築物一震動,一塊塊白色石膏掉到我們頭上,鳥兒在籠裡振翅掙扎。

「牠們感受到威脅。」那家女兒中的姐姐,先是用雙臂護住籠子,接著又打開籠門,取出兩隻鳥,緊抱在胸前,接替母親講故事,好像近在咫尺的轟炸不存在似的。

「我說的每一件事,妳都會寫下來嗎?」她問。

「我會的,」我向她保證:「我會的。」她是個美麗的年輕女子,婀娜多姿,年約二十,有著閃閃發亮的綠眼睛,玫瑰般的紅潤臉頰,圍著簡單的五彩頭巾,手指纖細柔軟。她站起來,妹妹靠在她身旁,她一隻手依舊握著鳥兒,另一隻手擺到我頭上。

「妳向主發誓,妳會告訴全世界我要說的話?」她問。

「我發誓。」

「用妳最珍惜的東西發誓。」

我默默起誓,她的手掌落到我頭上,彷彿有碎石之力。

「寫下阿梅那斯村的故事……那是我的出生地。」

女孩告訴我,自己熱愛畫畫與寫詩,拿出一本筆記本,打開後,朗讀自己的日記,我動手做筆記。

「事情發生的那天是二○一三年一月五日,我們聽說一對年輕夫婦和六個女兒被綁架後死亡。同一天,另一家人被殺害─他們在外頭收割橄欖─接著他們殺了一個女人和她兩個兒子,綁走我們村的阿布.亞莫(Abu Amer)一家人,折磨他們,接著以相同方式全部殺害─對著頭部開槍。亞莫的妻子懷著近九個月的身孕,在事發時生產。

我們家的男人尋找亞莫一家人的下落,發現他的妻子和產下的孩子都死了,其他人的屍體散落在橄欖林。」杏眼女孩一邊說出這段話,一邊嚴肅地凝視我。她低頭看筆記本,我等著她說下去。

「兇手是沙比哈,但他們開著寫有『自由軍』的車輛。我們知道那群人是政府的走狗,是沙比哈。他們離開前,肆意破壞田地,把樹連根拔起,走到哪,破壞到哪,接著拍下自己製造的屍體與滿目瘡痍,把照片放到網路上,說那是自由軍幹的。」女孩停下,「要繼續嗎?」她急切地問我,但語氣害羞。

「要……請繼續。」我回答。

她目光灼灼念下去:「一月十二日,兩點三十五分,我們在坤濱村(Qabeen),幾個親戚住在那。離開阿梅那斯後,我們流浪數日,都沒睡覺。離開的那個晚上,聽見十點的新聞說,他們要轟炸我們的村莊,剷除革命分子。大批坦克與士兵前往被反抗軍包圍的塔夫坦納茲機場,他們將途經我們的家鄉,我們嚇壞了,因此當天晚上十一點,把家當裝在一輛三輪小汽車上,趕緊逃難。我們路過沙明村(Sarmin),在公路上開了好長一段時間,但車子後來熄火,卡在半路,我們不得不推到路邊,徒步前往下一個村莊。我們朝第一間看到的房子走去,但那家人不肯開門,叫我們離開。我們又走向第二間房子,他們也不肯開門。走到第三間房子時,他們歡迎我們,說我們可以借住一晚,但母親拒絕,她覺得不妥,問父親,我哥哥能不能帶我們去找他在豐饒小村的朋友。那時已經過了半夜一點,四周的狗吠個不停,我嚇壞了。四處一片漆黑,狗叫聲追逐著我們!清晨兩點,我們抵達豐饒小村,挨家挨戶敲門。」

女孩無視於我們身旁的轟炸聲,講出自己的故事,我也繼續記錄。

「二月十三日,一個月後,我們還是不知道自己能去哪,每天晚上都睡在新地方,四處躲避砲彈與飛彈。我們四處遷徙,我開始對附近的村莊瞭若指掌。」

女孩看著我,手裡依舊抓著筆記本,小鳥依舊靠著胸前:人和鳥都盯著我。

「接下來呢?」我問。

她的母親在一旁倒茶,喃喃自語:「神啊……唯有神能帶給我們力量。」

「二月十五日那天,」她開心念著:「我們抵達薩拉奎布,時間是三點十分整。願主保佑妳。」她看著艾育歇,加進一句話,「妳救了我們,願主保佑妳平安。」接著又繼續念日記:「那天,我原本該回大學考試,但道路被封鎖,局勢不安全。我只剩兩天的日記要念,不想聽也沒關係─我不想浪費妳的時間。」

「不會的,我不想漏掉任何事。」女孩的眼眶閃著淚光,她的眼神讓我動不了。她再度打開筆記本念下去。

「今天是我們待在薩拉奎布的第二天。二月十六日,艾育歇過來記下我們需要什麼,接著來了一個給我們毯子的男人。我們把毯子鋪在地上,這是一個陌生地方,白漆從牆上脫落。最讓我心痛的是父親被擊敗的樣子,他眼神露出羞愧,不斷感謝每一個提供我們食物與麵包的人。我們以前日子過得很好,擁有所需的一切,現在卻淪為乞丐,必須靠施捨和救濟品度日,這很丟臉。我們有一個燒木頭的爐子,這個地方又濕又冷,但木頭燒起的火提供了溫暖。有時我們饑腸轆轆,但沒出去討食物,不想打擾別人。一顆飛彈落在附近的墓園,弟弟們在外頭玩,我們飛奔去找他們,一家人縮在角落,弟弟嚇到面無表情。

「二月十九日,我找到一隻大麻雀和鳥巢,裡頭有一隻剛孵化的雛鳥。我們把牠們擺在屋子中間的鳥籠裡,母鳥照顧小鳥,把食物餵進牠小小的嘴喙。附近落下一顆炸彈,兩隻麻雀緊張地在籠裡拍著翅膀。母鳥團團轉,翅膀打著籠邊,接著又跳回孩子身邊,但轟炸停止前,兩隻鳥都靜不下來。

「哥哥不見了,他們消失了。我今天本該到大學上課,但我被困在這,跟家人一起。我打電話給朋友,請她帶我缺課的筆記給我。我們開著三輪的車出去,爸爸帶我去拿講義,但車子半路又拋錨,我們到得太晚,我朋友先走了。我坐在台階上哭了又哭,立下決心要跟上進度,還要繼續交作業,但不可能。我們回到避難的地方,整個晚上沒講話。」

女孩停下,聲音啞了。

「那樣已經夠了,」她握住我的手,「如果我們現在就死了,世界會聽見我們的故事,對嗎?」

「他們會的。」我毫不遲疑地回答,或許是想安慰她。

我們向女孩一家人告別,走上艾育歇被燒掉的公寓二樓。牆壁一片焦黑,砲彈落進房子時引燃大火。艾育歇一一拾起屋內殘骸,告訴我它們先前是什麼。我只看到形狀各異、無法辨認的一團團焦黑物品,艾育歇卻能如數家珍:「這是我沙發的一部分,這是咖啡杯,這是衣櫥的板子……」我們聽見第三顆炸彈落下的聲音,她說:「我們最好回去,今天看得夠多了。」

我們從地下室走到屋外。我告訴自己,如果要寫小說,剛才的女孩一定會是主角。

我會描寫她烈焰般的火紅秀髮,心臟處激烈拍動的纖細小翅膀,還有她的眼神。我會在故事裡說,她的小弟弟、小妹妹撲向她、抱住她,要她別理會問東問西、比砲彈還打擾人的訪客,她不在意孩子們的撒嬌,展開雙臂,擁抱他們與藏在毛衣下的鳥兒。

然而這不是小說,這是真實人生,女孩緊緊摟著弟弟妹妹,眼睛永遠注視著他們,像保護受傷的小麻雀一樣保護著他們。

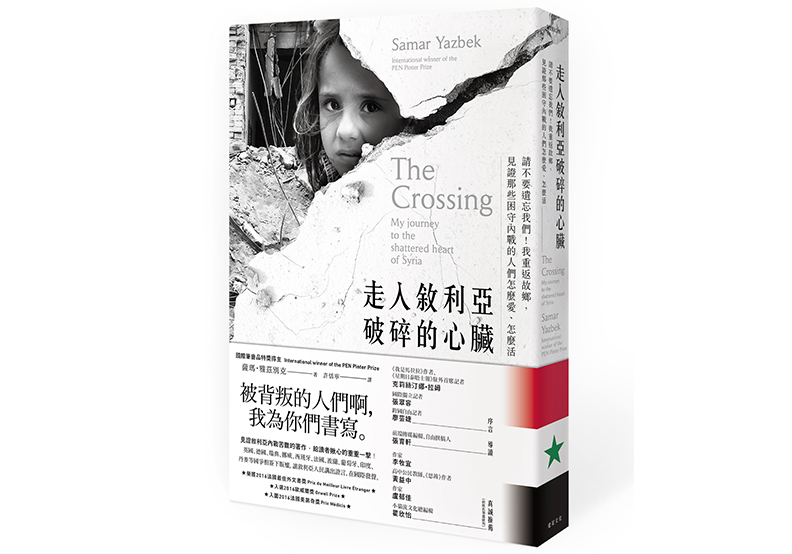

(圖說:卡夫蘭貝爾:來自伊德利卜省的難民孩童。)

本文節錄自:《走入敘利亞破碎的心臟》一書,薩瑪‧雅茲別克(Samar Yazbek)著,許恬寧譯,遠足文化出版。