第一次看到的「契丹領土」

在撼動中國的文化大革命之後,我曾有幸在一九八○年代前半期,參與了幾次到中國各地的調查活動。一九八六年,我還和妻子以內蒙古為中心,在中國生活了半年左右。但是,光是內蒙古自治區,就是一個很大的領域,其範圍比日本列島整體要大上一圈,我們的主要調查活動區域,是位於西部的「省都」呼和浩特,和北方草原及西邊地域。之後,我的海外研究重點,轉為在歐洲等地區的波斯語史書的古抄本調查,因此有一段長時間沒有再到內蒙古做實地調查,而且,在這之前,我也沒有去過內蒙古的東部。

搭乘夜行列車離開北京後所看到的東西,對我來說非常新鮮、深具意義並有趣。內蒙古東部草原之美,與呼和浩特一帶格外濕潤的空氣,讓我十分驚訝。因地制宜,在不同的地方種植不同的作物,這裡的草原如同異質的世界,明顯與其他地域的草原不同。

這是令人非常意外的重要事情吧!契丹在經營畜牧的同時,明顯地偏向了農耕與都會的發展。觀看歷史,能出現農牧複合或農牧都會複合狀態的地區,其形成的原因或許來自本來的土地條件與環境因素。契丹帝國是由五個不同的地域與人民,組成的多重聯合體國家,成為這個國家中心的「契丹本地」,就是這樣的地方嗎?我因為自己這小小的發現而感到欣喜不已。

我看到的不只歷史上的遺跡、遺物,還有當地的地勢、風光、植被等等,這些與昔日契丹帝國相關的事物,讓我找到了可以解決原本模糊不清的歷史疑點的線索。還有後文會提到的,此時我所看到的事物,對我而言也是「衝擊性的發現」。總之,耳聞與眼見是大不相同的。

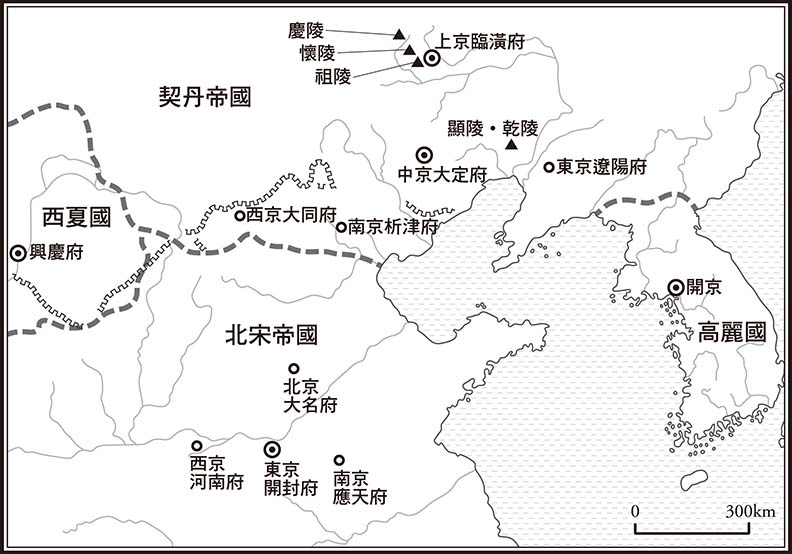

(首圖圖說:契丹帝國的五京與皇帝陵〈向井佑介原圖〉)

慶州的白塔

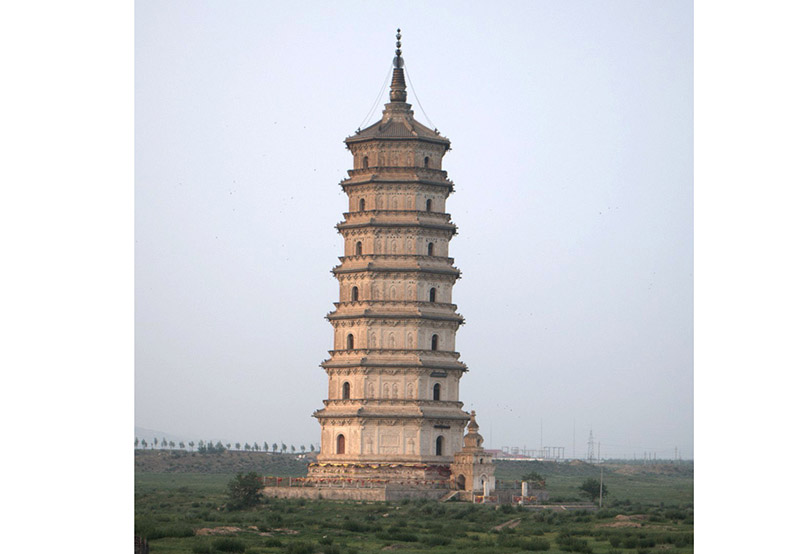

這次調查活動的重點目標地是慶州、白塔和慶陵等地。實際到訪後,這些地方給我的印象遠超過書本或影像所傳達,非常深刻強烈,我因此獲得了多方面的想法與構思。尤其是實際調查行動的第一天,也就是九月一日當天,當我們坐的麵包車搖搖晃晃地行駛了兩百多公里後,在夕陽的暮色中突然看到矗立在遠處的白塔時,我不禁茫然了。

(圖說:遠望中的慶州白塔 內蒙古自治區巴林右旗。)

契丹帝國滅亡後,儘管對遊牧民來說,慶州、慶陵原本是極為肥沃的土地,但根據歷史的記載,接替契丹帝國的金代初期,慶州曾經被短暫地使用過,但之後的慶州就好像泡影般地從歷史裡消失,被棄置了數百年而無人聞問。為什麼會這樣呢?要把當地的歷史貫穿起來時,這是不可不注意的關鍵問題。

有一種可能性便是,這一帶或許被視為某種「聖地」了。白塔的蒙古語音作「查干.索布爾嘎」(白色的佛塔之意),清代時是附設藏傳佛教的「靈廟」。由此可證這裡是人們信仰的對象,會聚集於此。而會來此聚集的,應當就是當地的蒙古牧民。

不過,親眼看到白塔時,令人敬畏的莊嚴白塔給人的震撼感,比起文獻上傳達的知識或歷史上所做的推測,要強大得太多了,那是壓倒性的雄辯。至於慶州城本身,除了還可以讓人聯想到過去的一部分城牆外,幾乎已經完全看不出過去的模樣,原本存在於城內的種種建設或構造物,都已化為一堆堆的土壘,沈睡在原址。只有白塔獨自聳立著,並且異常安靜地散發出神聖光芒。

目前雖然沒有明確的證據,可以證明白塔在清代以前有過修建的工程,但卻存在著一種微妙的說法,自蒙古時代起,歷代以來都有以重修之名來進行修復白塔的作業,所以白塔才會有如今的模樣。那麼我們是否能認為,存在於塔下的地下宮殿與現存白塔的外表裝修不同,塔內的現狀、物品,是屬於契丹時代的東西?恐怕很難如此斷言。但無論如何,白塔是這一帶遊牧民族崇敬與心靈寄託的目標,所以受到代代牧民們的精心維護。

我們投宿在像是開發「邊境」最前線的旅館裡,放下行李後,我立刻急著去拜訪白塔。在被夕陽染紅的天地裡,我站在白塔前,南面而立,眼前的四方景色像是一片「淨土」。直徑約四十到五十公里,宛如盤狀的小世界,被五彩燦爛的光芒籠罩。戰慄般的感動貫穿了我的身體,正是白塔與圍繞在其周圍的景色,推動了從契丹時代到之後的所有事物,毫無疑問的,這是一種根本的力量,無須言語。

為何現在要研究契丹

那麼,為什麼我們現在要來調查契丹帝國呢?這是有前因的。自一九三○年起,日本的鳥居龍藏先生就與其家人三次深入內蒙古的內地,尋找被遺忘的遼代文化的遺跡,非常仔細地調查了被稱為慶陵的皇帝陵,還臨摹了建造在地下的墓室裡的美麗壁畫,也拍了照片。到了一九三九年,終於以田村實照、小林行雄為首的京都大學考察隊,勇敢地前往當地,進行正式的學術調查。那時那裡的北方邊境,正好爆發了所謂的「諾門罕事變」(舊蘇聯稱為「哈拉欣河戰役」)。

已經從人們的記憶裡消失許久的契丹帝國模樣,主要因為日本學者們的手而復甦了。那個時代也是日本在大陸進行國家發展,推動滿洲國誕生的時代。在帝國主義、中日戰爭、第二次世界大戰……的時代裡,學術與政局的關係,似近又遠,似遠又近。

二次世界大戰後,京都大學文學部將上述的調查結果編輯成《慶陵──在東蒙古的遼代帝王陵與其壁畫的考古調查報告》Ⅰ、Ⅱ輯(Ⅰ是研究篇,一九五三年。Ⅱ是圖版篇,一九五二年),出版後獲得很大的迴響。不過,這書並沒有中華人民共和國成立後的中國流通。之後,因為日本與中國大陸斷交,日本的大陸研究,尤其是中國與其鄰近地區的學術研究,無法進入當地實地考察,有一段長時間無法有進一步的研究成果。

因此,例如京都大學,不管是文學部還是人文科學研究所,以文系為主體的現地學術調查,戰後便轉向伊朗、阿富汗、巴基斯坦等中亞乃至於中東地區。象徵考古與美術,在巴米揚、犍陀羅進行的考察活動,必須說也是屬於這種情況下的調查活動。想去中國,卻去不了,對中國的思念,反而拉長了與中國的距離。不管是在歷史還是考古、美術上的調查研究,都出現了這樣的情形。直到所謂的文革結束,中國的政治走上改革、開放的政策,中國有了很大的轉變。從那時到現在,時間已經過去了四分之一個世紀,時代也改變了。

從西元一九三九年開始,經過六十五年的歲月,到了西元二○○四年,京都大學文學研究科的成員帶著一些想法,以慶陵為首,展開了遺跡探訪之旅。這個探訪之旅可以成行的大前提,便是對遙遠的契丹帝國及其時代的熱切嚮往,和人們對歷史的關注又悄悄而確實地活絡起來,展開新研究的氣運也高漲著。對把六十五年的調查記憶與見識,以眼睛看不見的方式積存起來的京都大學來說,展開新的探索是很自然的事情。

此行同時也是為了前往調查的現場,重新了解鳥居一家人及京都大學的前輩先進所做的調查,在現地確認後,做為今後的確切資料。此外,這次的行程不僅希望能在學術研究的領域或研究者的世界裡進行調查,還希望能與中國各方面的人士有廣泛的交流,達到在學術上與國際上能夠一起展望未來的合作關係。關於這一點,我想特別提出來在此一說。

(首圖圖說:慶陵內的「春之圖」壁畫 慶陵是由東陵、中陵、西陵組合起來的,以契丹的中興英主聖宗耶律文殊奴為中心;東邊是文殊奴之子,興宗耶律夷不堇的墓;西邊是文殊奴之孫,道宗耶律涅鄰的墓。西元一九三九年京都大學的考察隊前去時,只有東陵能進去做調查。)

本文節錄自:《疾馳的草原征服者》一書,杉山正明著,郭清華譯,臺灣商務印書館出版。