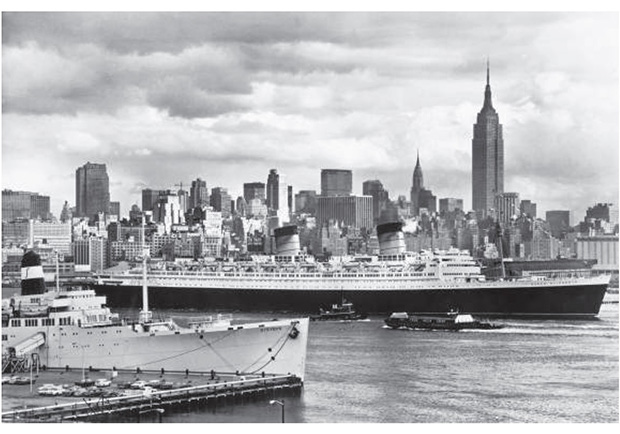

圖說:冠達公司旗下的皇家郵輪伊莉莎白女王號,造型典雅,曾經風光一時。

1972.01.10 英國郵輪「伊莉莎白女王號」沉沒於香港

她是世間所見最美麗動人的郵輪──排水量八萬三千噸,在蘇格蘭精心打造,外型高貴典雅,供應令人垂涎的上等佳餚,灑著月光的船尾欄杆保證可吸引熱戀情侶,舞影婆娑的寬敞大廳也能孕育羅曼史。然而,那年冬季某個星期一的午時剛過,這艘大船卻在距其誕生地有半個世界之遙的香港近海發生火災,燒焦扭曲的殘骸自右舷翻覆,陷入溢滿油汙的海水中,再沒浮上來。英國皇家郵輪「伊莉莎白女王號」(Queen Elizabeth)就此走入歷史,它和另一艘同樣巨大優美的姊妹船「瑪麗王后號」(Queen Mary)曾在大西洋上叱吒風雲數十年。

圖說:冠達公司旗下的皇家郵輪伊莉莎白女王號,經營航運業務三十三年後,不幸在香港慘遭祝融焚毀的悲劇,是大英帝國走向衰頹沒落的開端。

太平洋的現代史中,不乏此類令人不堪回首的結局,例如打造伊莉莎白女王號、設於蘇格蘭克萊德班克市的約翰布朗公司(John Brown),後來因發生財務醜聞而消失。一九八六年,長期經營該船航運業務的英國冠達航運公司(Cunard Line)縮減規模,過去一度擁有十六艘船,最後僅剩區區三艘,成為另一家大型海運事業的子公司。而這艘郵輪的沉沒地點香港,原是英國殖民地,一九九七年已脫離英國統治回歸中國。

遠離香港的太平洋其他海域,也遭遇過各種程度不一的難堪下場。自十六世紀西方航海探險家初次橫渡太平洋以來,這裡就成為外國人(以歐洲人為主)爭相搶占地盤的廣大競技場,目的無非是開採大量原料、建立區域勢力。三百年前,葡萄牙人最早出現,接下來太平洋沿岸主要國家以及一連串島嶼,陸續遭到荷蘭人、西班牙人、英國人、俄國人、德國人、法國人、日本人、美國人、紐西蘭人、甚至挪威人的貪婪掠奪。

然而,輝煌的開場難免走向晦暗的結局──所有外國勢力最後悉數撤出太平洋區,將統治權還諸於當地子民。

外國佬真正撤離太平洋區的行動,始於一九五○年代中期。當時法國逐漸接受一項事實:他們可能無法繼續擁有,而且必須及早歸還東南亞半島(即中南半島,法國人稱為印度支那)的領土主權。往後四十年,太平洋區幾乎每個月都會舉行告別禮,異國國旗紛紛降下,殖民者將他們配戴的頭盔、羽飾、長劍裝進船艙木箱,從廣布於太平洋的各個島嶼和崗哨運回倫敦、里斯本、巴黎、海牙和華府。香港是外國佬最後物歸原主的重要殖民地,法國在越南河內降下三色國旗的半個世紀後,英國也舉行了場面隆重的香港歸還儀式。

伊莉莎白女王號沉船事件,發生於英國歸還香港的二十五年前,可視為大英帝國沒落的象徵,它提醒世人:所有強行侵入太平洋的外國強權,只能暫時當家作主,終有衰亡的一天。這艘郵輪在西方打造,卻在令人費解的情況下沉沒於太平洋,更加凸顯該事件的象徵意義。

一九六七年,冠達公司先後賣掉了兩艘「女王」級郵輪。二次大戰結束後,這兩條大船一直在北大西洋航行,每星期船艙裡總是載滿兩千多位付費乘客,日後遇到一個來自太平洋的剋星:在西雅圖打造、有四具引擎的噴射客機波音七○七。

一九五○年代末期,三家航空公司開始採用這些噴射機提供載客服務,每日往返於倫敦希斯洛機場和紐約愛德懷德機場(現名甘迺迪國際機場),乘船渡海突然變得既不方便又沒效率。雖然冠達公司打出「旅行可滿足一半生活樂趣」的廣告詞,可是付費大眾認為,能夠節省一半旅行時間才是更明智的作法,於是數千名乘客放棄搭船,導致海上郵輪面臨旅客流失、載重減輕的窘況。

一九六五年,冠達公司主管收到一份令人驚慌的內部備忘錄,其中提到:「所有離港船班常有空位。」由於特等艙空無一人,而且只有旅行預算較低的乘客願意搭船,冠達公司利潤持續縮減,為了節省成本,乾脆拿船上酒廊供應的下午茶三明治開刀,把夾在麵包裡的黃瓜厚度切薄一點。後來該公司為伊莉莎白女王號增闢一座造價三百萬美元的露天泳池和日光浴場,以及可迎合度假者喜好的其他設施,接著又重新改裝整艘船,打算在巴哈馬群島(坐落於佛羅里達東南方和古巴北方的北大西洋,四季如春)經營冬季旅遊航班,可是獲利數字照樣跌跌不休。經過財產清算後,冠達公司於一九六七年八月先行出售瑪麗王后號。該船在同年的萬聖節繞經南美合恩角抵達太平洋邊的加州長灘,後來被成功改造為深受遊客喜愛的酒店兼博物館,從海上地標搖身變成陸上地標。

伊莉莎白女王號的命運,遠比瑪麗王后號來得複雜坎坷,下場甚是悽慘。冠達公司剛決定拍賣這艘郵輪時,許多業主曾表達高度興趣,但很快就乏人問津。後來巴西和日本有幾家公司提出合理收購價格,卻從未採取實際行動,其他上百家公司也姿態高傲地打了退堂鼓。最後,一群費城投資者釋出收購誠意,計畫將伊莉莎白女王號停放在美國東岸德拉瓦河的一片沼澤中,並仿照瑪麗王后號的模式轉作酒店經營,卻沒有事先調查這艘大船是否能開進德拉瓦河(其實河面不夠寬),或者顧客該如何抵達停船處(必須修築一條新公路才到得了)。

冠達公司的主管們緊抓著這些投資者不放,雙方總算達成一筆交易,敲定郵輪改建酒店的案子,原本盤算將該船停泊在維吉尼亞州切薩比克灣(印第安語「大貝殼灣」之意,為美國面積最大河口灣)的沼澤內,後來選在風光宜人的佛羅里達海灘。在舉行過一系列正式惜別宴──三十年前參加過該船下水典禮的伊莉莎白女王也出席了其中一場──之後,伊莉莎白女王號終於在一九六八年十一月底離開了英國南安普敦港,賓客們都預祝它前程似錦、風華再現。

結果卻出師不利。這艘郵輪駛進港口的時候,龍骨底部險些刮傷,接著船名中的「女王」二字很快就被工人拿焊槍去掉。過了不久,船上又發生火災,船身在佛羅里達溼熱的氣候下開始腐朽。該船幾位買主和他們的朋友,以及這次交易的參與者,也在同一時間遭到類似黑手黨作風的射殺與毆打,後來有的買主因詐欺罪坐牢,有的買主宣告破產,還有買主長期接受美國法庭審訊,倒楣困惑的冠達公司主管也遠從倫敦趕來出庭作證。

當兩位早期買家身繫囹圄後,冠達公司再度拍賣這艘遭人遺棄的郵輪。一九七○年九月,創業於上海的船業鉅子董浩雲,在拍賣會中以三百萬美元標下該船,打算將之移送香港,然後改建成一座海上學習與知性演講中心,並且易名為「海上學府號」(Seawise University),八百位頭等艙乘客和八百名學員將隨船遨遊四海,董浩雲保證:「女王會比過去更美麗。」

這位新船東首先注資近百萬美元,將這艘老郵輪改造得可以安全下水,不過若要順利航行至香港,仍屬一項嚴苛考驗。由於鍋爐故障,該船啟程後便失去動力,折騰一番工夫才漂離古巴。船上一連數日無自來水可用,焊工只好將幾個三人座馬桶,固定在安置救生艇的甲板外面,讓乘客們可利用重力原理和海水沖刷來解決排泄問題,而毋須使用水管和沖水器。該船被拖到加勒比海的阿魯巴島,並且花了三個月在當地修理引擎之後,才繼續駛抵新加坡。它被拖往當地停泊處之際,英國皇家空軍特地派了幾架噴射機飛來向它致敬。兩週後的一九七一年七月,該船總算抵達香港,但因為早到了一天,只得像某個等待舞台揭幕的怯場女演員躲在幕後踱步似的,在這個英國殖民地的南方海面繞來繞去。它總共耗去五個月才完成這趟航程,一艘貨輪通常只花六星期就能走完,而董浩雲已經在這個錢坑裡砸下一千兩百萬美元。

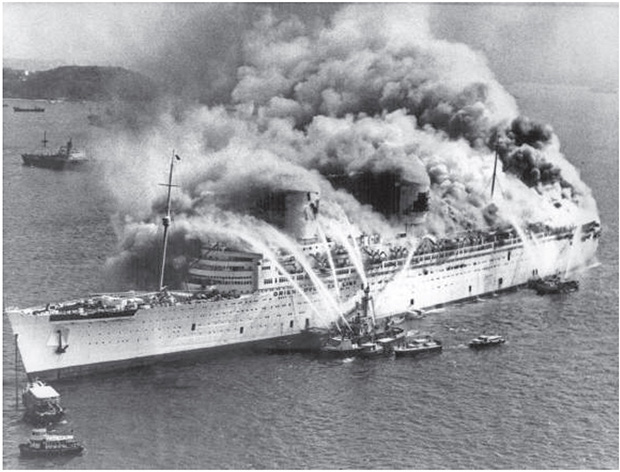

伊莉莎白女王號駛入香港海域之際,有艘救火船不斷對著它大量噴水以示歡迎—──但也彷彿在預告它即將遇難。該船在青衣島外下錨,並開始進行翻修(重新上油漆、增設新艙房、加裝新鍋爐)之後,出現了某些不祥警訊,而且跟所有遠洋輪船最害怕的敵人「火災」有關。

船隻失火極危險,因為船上載有大量燃料、數百噸易燃物、眾多乘客與船員。

這些火災往往很難對付,若是天氣惡劣、距離遙遠,必然會阻礙外界提供任何救援行動。要是救難員對著失火船隻大量噴水,又可能導致船身下沉、浮力大減。一份標準救火手冊提到:「任意大量灑水之後,船隻可能因重心不穩而受損。」

香港政府官員在視察這艘大船的時候,曾經錯愕地發現船上防火設備不足:許多灑水器故障、電力系統跟地毯一樣老舊、消防管無法使用、主要送水管破裂或阻塞、防水閘門大開,而且消防員根本不知道該如何滅火。於是那些官員提出二十一條改善建議,並強調如果該船繼續維持現狀,「必將暴露於極端危險的火災和生命災害中」。董浩雲表示,他願意遵照政府所有要求辦理。

不過,當時董浩雲還得面對涉及亞洲人與美國人、甚至牽扯到種族意識型態衝突的政治問題。多年前,他唾棄中國共產黨從上海逃到香港,並發揮苦幹實幹的企業家精神,在這個港市經營獲利豐厚的航運帝國,過著榮華富貴的生活,完全違反共產黨主張的生活態度與抱負,由於他的地位特殊,中共不斷派遣特務分子混入香港數百萬名勞工中間予以監視。

一九七○年代初期,香港的意識型態衝突一觸即發。當時中國文化大革命已逐漸退燒,顯得後繼無力,不過紅衛兵依舊好勇鬥狠。這場自一九六六年開始震撼大陸的動亂,也滲透到南方的香港,曾引起多場示威與暴動,為警方和軍方帶來頭痛考驗。

罷工與怠工司空見慣,雖然當時造成分裂的主要禍源大抵已平息,卻仍有不少激進煽動者和滋事者,許多人是工會活躍分子,不少工人每天在董浩雲添購的大船上進行敲打、切割、焊接、油漆工作,他們都把這艘郵輪當大鯨魚看待。

此時該船已經換了個新標誌:一朵梅花,它不僅是董浩雲創辦的航運公司商標,也是與共產黨決裂的中華民國國花。董浩雲要求工人把這標誌嵌在伊莉莎白女王號的兩座大煙囪上,招致某些激進工人的憎惡和鄙夷。

船上工人固然討厭他們的上司,那些主管也對手下船工有所不滿。舉例來說,他們抱怨工人每到午飯時間都跑去岸上用餐,而不願留在船上。主管們為了說服工人留下來,特意借用船上宴會廳舞台為他們安排粵劇表演,沒想到他們卻絲毫不領情,許多油漆工和清潔工還要求上司允許他們在船上打撲克、搓麻將、玩賭博遊戲、可隨時隨地抽菸。

某些主管認為,船廠裡有許多工人是三合會成員,這個類似西方黑手黨的祕密會社,曾在貪汙橫行的香港幹下大大小小的壞事,警方卻很少打擊幫派活動,要是有誰膽敢反對船上工人擁有吸菸、賭博、或者去心儀地點用膳的權利,搞不好會被哪個不爽的工人拿剁肉刀(三合會冷血打手選用的武器)砍得體無完膚。

撇開這些麻煩不談,董浩雲依然信心十足地認為情況總會好轉,他的海上學府計畫終能開花結果──直到有人在一月九日上午十一點多看到天空冒煙,這份信心才遭到打擊。香港冬季的天氣多半乾爽晴朗、溫暖舒適。那天上午,香港島西端的許多住家屋頂和太平山山腰處正在進行烤肉活動,聚會者斟滿第一杯雞尾酒之際,不由得將目光投向那艘剛剛刷上新漆、在陽光下閃耀生輝的白色郵輪。

陡然間,他們注意到一縷黑色油煙從郵輪船頭到船尾的一整排舷窗,還有三座甲板冒出來,旋即飄向晴空形成一團煙霧,被微風吹往他們的方向。不旋踵之間,數百位正在享用午餐的民眾便聞到一股濃重、刺鼻、油膩、不祥、彷彿化學工廠傳來的煙味。

大英帝國最豪華的老郵輪失火了。

可是,沒有一艘救火船及時趕來搶救。當時一名香港會計師正在招待未婚妻和準岳父母乘坐小船遊港,四個人心驚肉跳地在船上待了三小時。第一個鐘頭之內始終沒有救援船出現,他們瞠目結舌地眼看著船上火勢逐步增強,爆炸開始撼動船身,失控火牆迅速掃過巨大船體結構。事實擺在眼前,這艘大郵輪注定就要焚毀沉沒了,船上人員急需施救。

第一批救火船在火災爆發整整一小時過後始抵達現場,其中一艘全身漆成紅色的大馬力救火船「葛量洪爵士號」(Sir Alexander Grantham),曾在半年前以噴灑彩色水柱的方式歡迎伊莉莎白女王號入港,現在又從海裡汲取數萬噸海水噴灑燃燒中的船體,以保護正在設法搶救船上每個人的警察和救護員,結果順利完成任務,甚至救出一名本來不該待在船上的工人小孩──有人用繩索綁著他從船尾垂降到一艘等候中的拖船上。救火員也找到並安全救出董浩雲的長子董建華,即將繼承家業的他正在船上巡視。

發生火災的那個星期日,船上無人不幸罹難或身負重傷,只有一名男子從舷窗跳到警用快艇時摔斷了腿。值得慶幸的是,隔天早上也沒人受傷──畢竟當時船上所有消防水管已經關閉,燒焦的郵輪還在悶燒,而且危險地倒向右舷,即將淹水沉沒,可能殃及在附近海面出沒的人。

這艘郵輪大約在正午時分自右舷翻覆,陷入泥漿,左舷繼續被大火燒得通紅滾燙,從船外還能聽到煤倉深處發出的陣陣爆炸聲。最後它不太像被撞毀,而比較像在呻吟中倒下。

船難發生之際,董浩雲人在巴黎,一聽說火災消息便泫然欲泣。雖然八百萬美元的保險理賠及時到位,金額為董氏收購該船費用的兩倍有餘,但是遠低於他在伊莉莎白女王號離開佛羅里達之後所投入的改裝費。許多人(包括可能加入三合會的船工)看到董氏拿到這麼大筆保險理賠無不嗤之以鼻;在船上幹活且加入工會的共產黨員暴跳如雷地提出質疑;救火船遲抵現場啟人疑竇;香港素有貪汙淵藪惡名,導致民眾對於當局會不會適時提出、或充分回答兩個重要問題──誰是禍首?為何犯案?──沒有太大信心。

案發經過始終無法釐清,直到近四十年後的今天,也只能確定一件事:船上同時有九個失火點,而且是蓄意縱火。然而,官方報告並未針對縱火嫌犯作案動機提出任何精闢結論,法院也從未判定縱火原因和凶手,警方機密檔案對於此事的記載,迄今仍是一片空白。冠達公司大多數主管相信,該船是某項惡意破壞行動的犧牲品,而且極有可能涉及政治因素,不過董氏家族認為任何政治動機都不可能成立。

後來這艘郵輪在失事處就地拆解,四分之三殘骸鋼板被廢物利用,某南韓拆船公司僱潛水夫拿著焊槍,把沉入海底的船體切割成一吋小塊,然後運往外地熔煉成鋼梁,供香港多項住宅新建案使用。船上黃銅零件(包括螺絲釘)轉賣給派克鋼筆公司(Parkern Pen Company),該公司再利用這些銅件製造了五千枝附有黃銅筆桿和筆尖的「QE75」型鋼筆,並由董浩雲創辦的金山輪船公司提供真品保證書。

由於潛水夫必須冒險潛入越來越深的海水(某潛水夫在埋設炸藥時意外炸死),打撈工作變得益形困難,終於在一九七八年三月喊停,這艘被大火焚燒得只剩下兩萬噸殘骸的郵輪連同支撐船身的龍骨,繼續被埋在青衣島南邊水域的爛泥中。

多年來,許多航海圖一律為該郵輪殘骸安息處標上綠色記號。船難地點還掛著一個救生圈,以警告從旁經過的航海人員勿太靠近。後來位於船難地點附近的青衣島,以掩埋垃圾和打樁灌漿方式擴大面積,變成香港一座主要貨櫃港,如今這艘沉船大部分船體已經躺在那座港口的碼頭、走道和吊車道下方了。

這段故事有個耐人尋味的完結篇:一九八二年,董浩雲辭世,由長子董建華接掌家族事業:東方海外貨櫃航運公司(原名金山輪船公司,簡稱OOCL)。該公司正確體認到貨櫃運輸將是太平洋航海業未來的潮流,可是內部主管顯然無法迎合這種趨勢,不久便導致公司陷入財務困境,需要周轉現金。諷刺的是,最後為董建華紓困的金主並非台灣,而是中共──大陸數家銀行總共撥出一億兩千萬美元紓困貸款。香港某公職人員曾以譏誚口吻說,從那時候起,董建華就成了共產黨奴才,北京主子會在適當時機讓他乖乖聽命。

那些主子沒讓他等太久,便要求他履行義務。英國統治香港一百五十年的主權,即將在一九九七年六月三十日的子夜終止,此後交由中國接管,香港也將改制為特別行政區,北京政府決定讓董建華出任由中國指派的首任行政長官。董建華是一介船東,不具備治理一個國家,或一個省分的知識,然而這點無關宏旨,因為中國數家銀行為他慷慨解囊以後,他就欠下中國一大筆債,肯定會對債主忠心耿耿、唯命是從。

董建華在香港主權移交前一個月發表的一場演說中,已經表露這種姿態。講稿內容令某些人感到寒心:「自由並非不重要,但西方完全不了解中國文化,現在是重申我們該扮演何種角色的時候了,個人權利不及社會秩序來得重要,這就是我們的現況。」

太平洋局勢正慢慢轉向,長期在這片海域操控權力的歐洲人次第揮別離去,新秩序即將出現。二次大戰偃兵息鼓時,全世界還有七億五千萬人受外族或異族統治,爾後聯合國不斷積極倡言去殖民化的好處。到了一九七○年代,許多舊帝國屬地開始形同火爐上的冰塊逐日縮小。新領導者上台指揮方向、發號施令,並且善用個人謀略,或是小心翼翼、或是速戰速決、或是老神在在地掌控太平洋前途,那裡的大船、小島和沿岸地帶,都成為他們的勢力範圍。

本文節錄自:《不平靜的太平洋:大航海時代的權力競技場,牽動人類命運的海洋史》一書,賽門‧溫契斯特(Simon Winchester)著,譚家瑜譯,聯經出版。