日本人對於「米」素來有著信仰般的虔誠,因而在民間也形成某些戒律—凡是糟蹋米或褻瀆米的行為都會遭到天譴。在一千二百年前的日本古籍《山城國風土記》裡,便記載著類似的故事:有位名喚秦伊呂具的大地主,因為名下農地稻米產量過剩,於是他便突發奇想將多餘的米搗成年糕後,拿它來當作標靶射箭玩樂。沒想到,當箭射中標靶時,那塊年糕竟然瞬間化為白鳥朝天際飛去。最後,那隻鳥降落棲息的山,便取名為「稻荷山」,意即由稻禾所形成的山,也就是今日我們所稱的「稻荷神」。該事件發生後,秦氏便逐漸家道中落,終至一貧如洗。這則民間傳奇旨在向我們傳遞米的神聖觀念:把年糕這種可以吃的食物拿來當作娛樂,就會受到老天爺的懲罰。因此,古人不是把米看得非常重要,便是教導小孩子米有驅邪的神祕力量,導致今天我們在舉辦各種工程的動土典禮時,都會由主祭官來進行一道撒水、鹽和米的儀式。

假設在人類經驗值的客觀範圍內,針對事物所做的詮釋稱之為科學的話,那麼日本人便是靠著信仰、生而為人的倫理觀念、乃至感覺來認知這個世界的。而且我們的信仰並不受任何特定宗教的規範,而是站在人類為求生存所必要滿足的原點—或許也可稱之為宗教的原點—儘管看起來也許過時,對日本人來說卻極具說服力。

日本人便是透過將米作為主食,使它成為攝取卡路里的主要來源。不過如同我在前面提到的,米本身屬於酸性食物,帶有許許多多的缺點。為了彌補米在營養價值上的不足,我們必須再攝取其他屬性和米截然不同的食物,這也就是副食品的概念。

外國人的飲食生活中沒有這種區分主、副食品的概念,他們的想法很單純,吃任何食物為的都是希望可以攝取到卡路里和營養成分。因此,他們沒有「米飯加配菜」這樣的角色關係,每一種食物既是他們的飯,也是他們的菜。基於上述原因,從西方營養學的角度來看,不管任何一種食品,它必須含有均衡的卡路里和營養價值才算合格。以他們的觀點來看日本的米飯和配菜,自然個別都充滿著缺點,所以便認為日本人的飲食方式是落伍的。

但這樣的說法公允嗎?讓我們來看看日之丸便當的例子:日之丸便當,百分之九十九都是米飯,副食品只有梅乾。從營養學價值來看,恐怕沒有比日之丸的卡路里更低、更粗糙的便當了吧?但這樣的看法是錯的!雖然它的內容只有大量的白飯和一顆梅乾而已,但是當它們被吃下肚、進到胃裡時,這區區一顆梅乾卻能夠中和其他百分之九十九米飯的酸性,使米飯所含的卡路里近乎完全被人體所吸收!

換言之,日之丸便當是一種吃下後馬上就能在人體內轉化成熱能、即時供應勞動之所需的理想食品。不過,日之丸便當只能讓你攝取到卡路里,至於其他維生素群遠遠不足,因此不建議每日三餐都靠它打發。話又說回來,維生素這種東西並非每一餐都一定得攝取到足量不可,例如你可以選擇在晚餐的時候補足。

如果單純從可以即時攝取到必要的卡路里這一點來看,日之丸便當其實是一個觀念十分現代化且進步的設計。

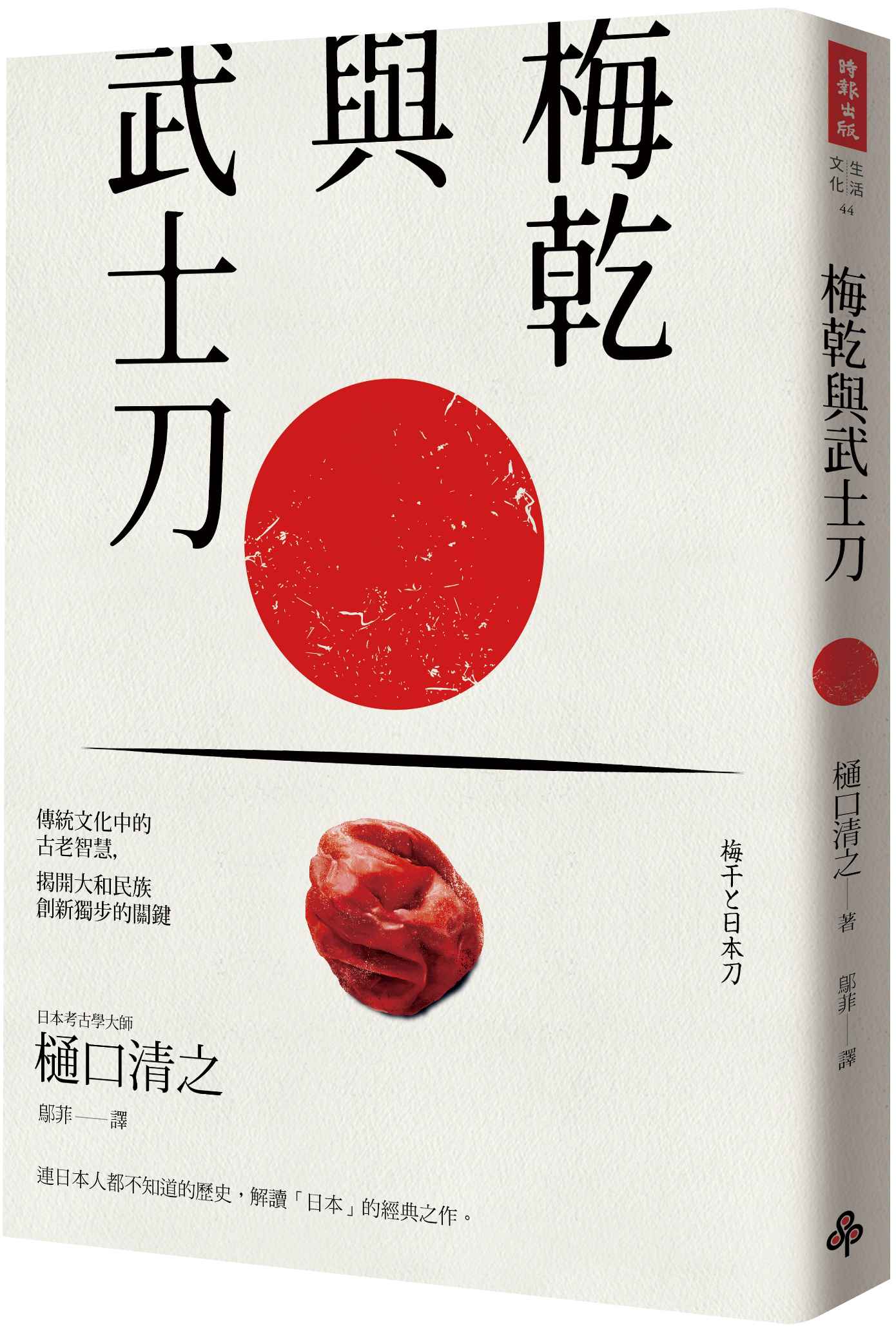

本文節錄自:《梅乾與武士刀:在傳統文化中的古老智慧,揭開大和民族創新獨步的關鍵》一書,樋口清之著,鄔菲譯,時報文化出版。

圖片來源:flickr