在動盪不安的一九九〇年代,艾德華.李賓(Eduard Reebin)醫師是車里雅賓斯克市八號醫院院長,並且樂見我來拜訪。八號醫院倉促建於一九三〇年代,以容納湧進的工人入住,他們被派來實現史達林的狂熱工業發展,醫院如今仍然是恣意擴展且錯綜複雜的兩層與三層樓的建物,僅靠泥濘或結冰的廊道居間連通。為了從一個醫療部門前往另一個,醫生、護士和病人跋涉走過冬日冰雪,和春天的汙泥。既缺乏效率且完全不衛生。醫院裡沒有電梯,而水泥階梯極磨損得極不平整或光滑無比,直比玩命。

替城市的牽引機工廠區域服務,八號醫院擠進的病人比原先規畫的多兩倍。這裡沒有特製的病床,更別提緊急求救按鈕,忘了病人生理監視器,設備原始而簡陋。當我問起有沒有足夠的血液透析機和呼吸器,尤其是設計給兒童用的,李賓醫師挑起眉毛看著我。他苦苦爭取,只為了獲得基本的抗生素和麻醉藥。

在蘇聯,醫療保健總是承諾得遠超過所能實現。雖然技術上來說醫療免費,病患常得自己攜帶床單和枕頭,更別提手術用的手套和大多數藥物。診斷失誤比準確常見。假如病患不想留下巨大的傷疤,他或她必須提供手術線。中央醫院和其他服務共產黨菁英的醫院裡有世界等級的專科醫生,但是平均的醫生水準僅及我們認定的助理醫師。蘇聯崩解後,起初情況只是更加惡化,但是總算對世界上其他地方敞開門戶。

車里雅賓斯克那扇門在一九八九年六月四日一早打開,當時涉及兒童的駭人意外事件傳開,這種事會引來關注。交錯而過兩列火車上的火花,點燃一團低懸於軌道上的工業瓦斯,而火車載滿了前往夏令營的孩子。發生了爆炸和數百人傷亡。醫院湧進燒傷的年幼病患。蘇維埃醫生缺乏治療這類病患的方法和訓練。蘇聯官員做出不尋常的舉動,他們沒有隱瞞意外或後果。西方夥伴立刻志願提供服務,且獲准入境,甚至是仍然對外國人封閉的軍事重鎮車里雅賓斯克。

西方志工包括醫生和護士,帶來樂見的藥物和專業。他們建議採用新方法來思考感染控制,拯救許多生命。有些方法極其簡單,例如使用皂液來取代泡在髒水裡細菌滋生的肥皂塊。他們教蘇維埃同行新的開刀技術。他們帶來並引介壓力繃帶,一種相對簡單的方式來限制傷疤生長和肢體嚴重變形。這次的早期合作,成為後續技術交換的開端。

身材結實、四十歲過半的八號醫院李賓醫師,對於合作的概念感到興奮。一九九三年我初次與他談話時,數十雙反覆清洗使用的拋棄式手套晾在戶外曬乾。他瘋狂地爭搶尋找X光片。他依賴時而間斷的西方援助補充基本用品,例如抗生素。然而在打擊與混亂之中,他希望終究能開拓跟西方醫師的直接聯繫,從他們身上學習並改進護理。他希望車里雅賓斯克剛連上的網際網路,能成為教學的好工具。而藉著到西方旅行的嶄新機會,他希望避開公共衛生部的中間人,自行購入更好更低價的設備。

他做了研究,而他發現自己帶能用更少的錢買到好上許多的儀器。他從美國搭上回程飛機時,我們再次巧遇。有條只能說是非常奇特的首飾,像奇怪的蛇環在他脖子上。那是二手內視鏡,對他來說是珍貴罕見的光學纖維儀器,能協助他改善腸胃疾病的診斷。內視鏡是美國醫生的餽贈,為了避免在路上被偷,他全程戴在靠近心臟的位置。

不過一待他回到醫院,他的片刻喜悅瞬間消失。當時是一九九五年。在他短暫離開期間,車里雅賓斯克的經濟情況更加惡化。他本已不足的預算大幅縮減了百分之五十。少得不夠買新設備,甚至發薪水和補充藥品。

他開始以物易物。有一間公司付不出稅金,遭威脅處以罰款或更糟的處置。「我跟那間公司的主管做交易。」他解釋。「你負債這麼這麼多,我們醫院拿走那個數量的產品,可以抵掉你的稅金。」

李賓交易來管線,而且出人意表地找到那間公司沒能開發的買主。他用管線換得魚和肉品。接著他把食物補給帶回車里雅賓斯克,在市場上賣出,用那筆錢支付薪水和藥品費用。

因為拯救醫院的種種操作,李賓被控貪汙。他耗費好幾晚研究文件,確保一切得到說明。他說重點是本地官員想藉由他替醫院賺的部分錢財拉他下馬。他拒絕照做,且僥倖留在位子上。

不僅如此。隨後李賓在他住的那一區,獲選進入市議會任職。弗拉迪米爾.普丁繼任鮑里斯.葉爾欽當上總統後浮現的穩定榮景,在最初鼓舞了他。李賓試圖改善這個地區的醫療保健,竭力遊說並且拿到預算,然而隨即眼睜睜看著管理不良、任用親信、缺乏策略思考和不斷滋長的貪汙,把預算吞食殆盡。

我們上次碰面時,剛退休的李賓心境絕望。他說貪汙只會越演越烈。我問道,車里雅賓斯克地區的公共衛生部長與幾位同僚遭到逮捕,此事件廣為宣傳有沒有給他信心。官員坐在桑拿裡瓜分數百萬美元不法所得時,一場全程錄影的戲劇性突襲把他們帶走。他們點收低於標準的廉價設備,開出價格過高的收據,把差價收進口袋,是常見的貪汙手段。這樁逮捕事件在全城興起震驚波瀾,但是李賓並未刮目相看。他指出逮捕不屬於真正的掃蕩行動;那僅僅是長期被指為貪汙的部長沒層層上繳而已。李賓認為醫療設備標案常受到操控。

他其中一個女兒來到市中心咖啡廳加入我們,咖啡廳鄰近這座城市的閱兵場,仍然有座高聳的列寧塑像守護著。李賓第一次談到他的過去。他的祖父母在鄉村長大,在那裡擁有足夠的土地餵飽家人。道了一九二〇年代晚期與一九三〇年代初,這類的人被貶為「kulaks」,即俗稱的富農。他們遭到逮捕,僅有的地產和財物充公。

他的母親還只有十幾歲,到車里雅賓斯克跟一位年紀較長的哥哥住,進新設立的工廠工作。有天她上班遲到十五分鐘。她被判入獄,但是德軍突然入侵,戰爭爆發,她轉而以「志願軍」身分被送上前線。在那裡她遇見羅曼,來自喬治亞蘇維埃社會主義共和國的亞美尼亞人。他們墜入愛河。她懷孕後獲准撤離前線回家。他們許下承諾,等戰爭打完成婚。羅曼從未出現。

李賓說他在對父親一無所知的情況下成長。他母親只說他在打仗時被殺了。李賓把父親的形象幻想成英雄,是個為了保衛國家而死的英勇祕密探員。但是每到節日,沒人承認他父親的身分。這家人收不到節日的特別食物包裹,如同其他那些退伍軍人。他最終想通了有什麼不對勁,逼問他母親。她坦承他的父親遺棄了他們。

李賓為了當上飛行員而讀書,他在一個航空機構遇見來自喬治亞的某個人。「我們交談,我告訴他我的父親是喬治亞人。他幫我找到他,我們決定我應該去那裡跟這個狗娘養的對質。」

他這麼做了。他按下公寓電鈴時,一個老婦來應門。她見到李賓時倒抽了一口氣,顯然他長得像他父親的雙胞胎。她告訴他去哪裡可以找到正在工作的羅曼。「我準備好要尋求正義。」李賓說。當他見到父親時,反應不如他所預期。他父親看著他的神情混雜了震驚、訝異和喜悅。李賓記得他吐出一陣陣急語,用疑問的音調呼喚,「艾提克?艾提克?」這是那對年輕準父母說好要替孩子取的名字。接著李賓質問控訴他父親遺棄了他和母親,他父親有另一個故事要說。他給李賓看一封來自烏拉山脈的信,信上說他的妻兒在生產時雙亡。「經過那許多年後擁有一個父親。」李賓說,嘆了口氣。羅曼隨後勸他離開空軍,成為醫生。

那是李賓景仰的職業。他娶了一位醫生,李賓也鼓勵(她們會說是強迫)自己的兩個女兒成為醫生。她們後來辭職了,因為工作條件和薪水無法忍受。現在李賓發現自己試圖說服摯愛的孫女,別依循家庭傳統。「情況一團糟。」他說。

自從我在二十多年前第一次認識李賓以來,俄國的醫療保健大有進展,不過確實處於一團亂:政府承諾的免費醫療形成了費解的混合體,包括檯面下款項、配額和貪汙。結果導致醫療品質多變,呈現時而優秀時而低於標準醫療的組合。車里雅賓斯克現在有新的心臟病和癌症區域中心,但是只有一位外科醫生夠資格幫兒童動手術。蘇聯時期遺留大量偽科學,當時的醫療方法提倡氯浴和紫外線機,是在全世界其他地方早已捨棄的低價療法,不是缺乏效用就是絕對的危險。

醫生們抱怨醫療教育變糟而非好轉,學生有辦法買通醫學院的入學和結業門票,因為教授的工作並未得到適當薪水。而且由於醫療工作的薪水低得荒唐──每月幾百美元──班上二十個學生裡可能只有三位留在業內,而其他人利用獲得的訓練,到藥品業或相關醫療行業尋求薪水更好的工作。留下來的那些人偏好某些專科,例如整形手術,藉此賺取外快。

伊果.斯格里普柯夫(Igor Skripkov)是一位敬業的加護病房醫生,他困窘於找不到願意加入他這一科的學生,因為這是油水最少的科別之一。他很興奮網路和Skype網路電話能讓他向全世界同行諮詢棘手案例,但是他面臨部門內經驗純熟醫生的短缺。低薪以及持續缺乏設備使他感到挫折,例如病人生理監視器,再加上這是一間基本上該被拆除的市立醫院。雖然屋齡只有二十年,他的醫院就像李賓的八號醫院,各建物錯綜排列,配上漏水天花板和剝落的牆。院長從各方面來說是個正直的人,盡了一切努力,但是他手上沒有太多籌碼。問到如何管理,年屆五十的斯格里普柯夫回答,「我們有腦袋和黃金般的雙手。我這一代至少習慣了從無生有。」

在城市裡,醫療服務比偏鄉好得多,然而居住條件欠缺吸引力。假如普通科醫生願意前往鄉間,政府承諾給予豐厚津貼,但是隨即無以為繼。在車里雅賓斯克市,醫生仍然會到府診治病童,展現公費醫療制度所能給予的最好一面。在較偏遠的村落,遇到危及生命的緊急狀況時,例如心臟病發作,你等的救護車可能永遠不會來。我在村落裡與年長病人交談,他們被醫生拒絕,轉述以下說法,「你老了,你還想要什麼?」不過我也認識一位住在市區的八十歲長者,他獲得優良的免費治療,付費住在國家資助的療養院裡等待康復。

車里雅賓斯克市的一位朋友,對於自己付錢賄絡感到羞愧,但是她說她沒有選擇。「如果我的孫子生病,我必須給錢,否則醫生不會以應有的方式照顧他。我知道我不該這麼做,因為我只是在延續貪汙而且無法改變任何事,但是關係到孫子健康時我能怎麼辦?我選擇我的孫子。」

接觸專科醫生與良好醫療的管道是不斷出現的討論話題,且完全仰賴運氣、人脈或金錢。醫療也是一項難解問題。政府只免費供應特定藥物。在政府名單上的那些藥物,常不是最好或最有效的。醫生會在處方裡開免費藥物,卻隨即建議病患購買更適合的藥物,通常是外國製,由私人藥局供應,索價是許多人無法負擔的大筆金額。對於國家依賴外國製藥物感到緊張,議院裡的國族主義者談論著要縮減進口。這個想法在網路上興起抗議聲浪,但是總統迪米崔.梅德維傑夫(註一)仍宣布,到了二〇一八年,百分之九十的藥物必須由國內供應。那是個難題。

高度仰賴國外藥物和國外醫療設備,使俄國公共醫療體系陷入困境,且由於盧布對美元鉅貶導致成本飛漲。藥物的相關決策生效仍有一段時日,削減國外設備進口的工作已在著手進行。假如有兩家或更多俄羅斯和歐亞經濟聯盟成員報名,外國企業參與國家標案會受拒,而聯盟成員如白俄羅斯、亞美尼亞和哈薩克,均不具醫療領域的專業名聲。考量到目前僅有百分之五的手術設備由俄國企業供應,像是斯格里普柯夫這樣已經面臨設備不足的醫生,預期問題甚至會惡化。他說連他的創造力也可能不足以彌補改變。

為了補貼醫生的基本薪水,現在醫院准許醫生對至多百分之十五的看病量收取費用。這些病人在更舒適的環境下,獲得周到的看診。事實上,幾乎所有的醫院管理者遠遠超過付費服務的法定限制,時常讓「免費」病患排在人龍裡或在走廊等候。

而為了滿足對於良好、適時醫療的漸增需求,現在私人診所得到醫治特定症狀的許可。只要到車里雅賓斯克市中心的街道上走一走,你會看見私人牙醫的廣告牌,大部分不在國家免費醫療範圍內,以及眼科、過敏治療、家庭醫學、人工受孕和整形手術。以他們的專業(我見識過他們的優秀技術)和低廉收費來說,俄國整形手術如今吸引許多歐洲顧客。西方要三萬美元的拉皮手術,在俄國裝潢現代的乾淨診所可能開價二千美元。這對大部分本地人是天價,但是對外國人則否。然而專長在燒傷而非縮小臀部的整形外科醫生,最近罷工抗議預算削減和缺乏支持。

僅僅車里雅賓斯克市一地,私人診所從二〇〇三年的一百五十間,變成今日的七百多間。一位醫生每週只要在私人診所看診一天,就能賺得比國家給付的月薪多。據塔蒂亞娜.佩斯托娃(Tatiana Pestova)醫師所說,政府正逐漸縮減某些專科的國營設施,並且越來越仰賴像她這樣的私人醫師,儘管政府不肯公開這麼承認。

佩斯托娃醫師是一間婦產科和人工受孕私人診所的主治醫師,補足了政府體系的缺陷。儘管克里姆林宮憂心出生率不振,國家的人工受孕手術難以取得。直到二〇〇九年,住在車里雅賓斯克的夫妻得旅行數百、甚至上千哩尋求國家手術,接著他們在那裡得排進長長的等候名單。自那年以後,一間政府資助的人工受孕診所在本地開設,不過一年僅能服務一百五十對夫妻,占需求的一小部分。希望排進計畫的夫妻必須接受檢查,並且得到一個政府委員會的批准,大家都說過程受制於貪汙。超過四十歲的女人不符合資格,而體外受孕的藥物不包括在補助內,一般要價二千五百美元。

在英國學得一身本領的佩斯托娃醫師,每年診治五千個病人。體外人工受孕療程得花一萬美元。她的辦公室潔淨無比且舒適,且具有罕見的效率風氣,不見排隊人龍。佩斯托娃說她對手下醫生要求很多,也相應付他們很多──是市立醫院薪水的十倍。她宣稱,診所的成功率比得上西方任何地方。她也發展了一項卵子和精子捐贈計畫,這是國家還未能在車里雅賓斯克提供的服務。

艾德華.李賓醫師熱愛無比、一度對此懷抱偉大希望的職業,如今得不到俄國人的高度評價──少於三分之一的人說他們感到滿意。經過二十多年對此主題的討論後,李賓說,「在當前的情況下,免費且有品質的公共醫療是場騙局──一派胡言,全是一派胡言。」

註一:譯注:迪米崔.梅德維傑夫(Dmitry Medvedev)於二〇〇八年至二〇一二年五月七日任俄羅斯聯邦總統,二〇一二年五月八日至今任俄羅斯聯邦總理。

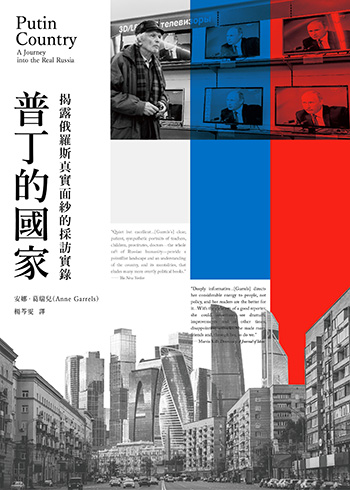

本文節錄自:《普丁的國家:揭露俄羅斯真實面紗的採訪實錄》一書,安娜.葛瑞兒(Anne Garrels)著,楊芩雯譯,馬可孛羅出版。

圖片來源:flickr