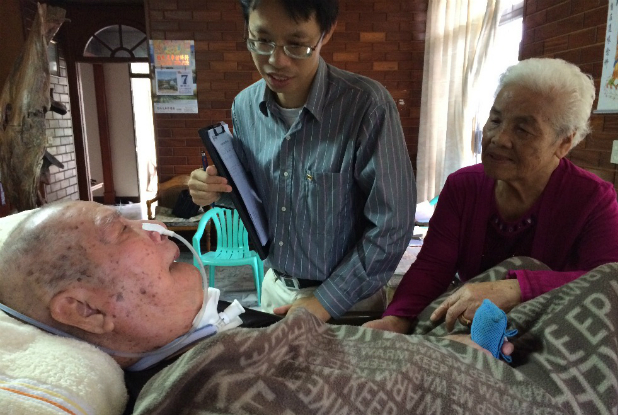

90多歲的阿美族阿公,因中風失智長期臥床,太太和女兒輪流照料。一家人住在離台東市車程一小時遠的東河鄉泰源村,這裡是有四千位居民的「無醫村」,鄰近的衛生所醫生雖然一周會來村裡看診兩次,但不少像阿公這樣的長輩連家門都走不出去,僅能靠台東聖母醫院的居家護理師每個月來家裡幫忙更換氣切管、尿管和鼻胃管。

但護理師無法開立阿公需要的慢性藥,也解決不了老人家睡不好、眼睛紅腫、氣切管會卡痰塊的問題;直到2016年9月余尚儒醫師加入聖母醫院的居家醫療照顧團隊後,部落裡行動不便的長輩終於看到醫師了。

34歲的余尚儒,高雄醫學大學醫學系、成大公衛所畢業,是一位行動派的家醫科醫師。有感於偏鄉居民就醫不便,他帶著妻小離開家鄉嘉義,來到更需要醫師的泰源村,投身在宅醫療。

他接手照顧96位居家患者,多是像阿公這樣的長輩。余尚儒說,氣切管常會卡痰,平均每兩週就要換一次,過去家屬會私下拿著阿公的健保卡到一般門診開立「新的氣切管」,再麻煩護理師更換。現在有了他的醫囑後,即可名正言順申報健保署的居家醫療照護服務。

自2016年2月起,健保署整合過去片段式的居家醫療服務,推出「居家醫療照護整合計畫」,希望社區鄰近的醫院、診所、養護機構、護理之家能組成團隊,到宅照護行動不便者、仰賴呼吸器,以及末期病患安寧療護等慢性和重症病患。

至2016年10月底統計,全台已有97個團隊,685家醫事服務機構參與居家整合計畫,照護5327人。

以偏遠的台東來說,聖母醫院和部立台東醫院兩個團隊共照顧172位在宅病患,其中余尚儒一人就照顧了96位患者。透過聖母醫院過去為老人送餐建立的長照關懷據點,個管師會定期訪查個案,若遇有患者感染肺炎或者身體不舒服,就會通知余尚儒到宅看診。

余尚儒,可說是全台唯一一位全心全力投入居家醫療的醫師。

從長照1.0,到一月將上路的2.0,多聚焦於提供失能者送餐、清潔等生活照顧,但很多患者更需要醫療診治,長照如何接軌醫療服務,是迫切需要解決的問題。

余尚儒指出,對於泰源村居民來說,生病就是生病,沒有大小之分,偏鄉沒有分級醫療的問題,只希望找得到醫師、看得好病。長照2.0的服務網絡必須結合在宅醫療,才能讓偏鄉長輩的失能問題不會繼續惡化。

「家,是最好的病房,」余尚儒說,2025年估計台灣會有100萬人失能,失能患者不會永遠住在醫院,會在醫院和家裡之間轉來轉去;轉移、銜接過程若做得好,病人就能得到妥善的照顧。但在這方面,台灣做得還不夠。

為此,他赴日考察日本的在宅醫療制度,常從台東北上,在台大公衛所和立法院分享日本經驗。余尚儒說,不論日本和台灣,在宅病人都是從醫院出院回家療養的病人,這就是雙向轉診,但台灣一向不重視失能病人轉回家療養,讓社區醫師接手照顧的流程,缺少「主治醫師權的移轉程序。」

日本的做法是,在病人將出院前,會請社區的居家醫療院所和長照單位一起參加出院前準備會議,讓「醫院主治醫師」和「在宅主治醫師」簽定一份轉介文書(日本稱為介紹信),附上病患的診療資訊,家屬和醫護團隊就知道病人出院後,在宅醫師會接手照顧;會議的支出費用都有保險給付。

最近余尚儒有兩位照顧的患者住院,他即告知醫院,患者若要出院前請通知他,他會來接病人;也希望能與主治醫師、護理師召開出院前準備會議,讓他知道病人的用藥和診治狀況。

余尚儒說,分級醫療的重點應是,醫院做好住院中的治療,社區裡的家庭醫師做好持續照護,各有分工。觀念的改變需要一步步來,但政策若能誘導,會走得更順暢。對醫療資源不足的偏鄉來說,居家醫療也是建立「家庭醫師制度」的新契機。

照片來源:余尚儒提供