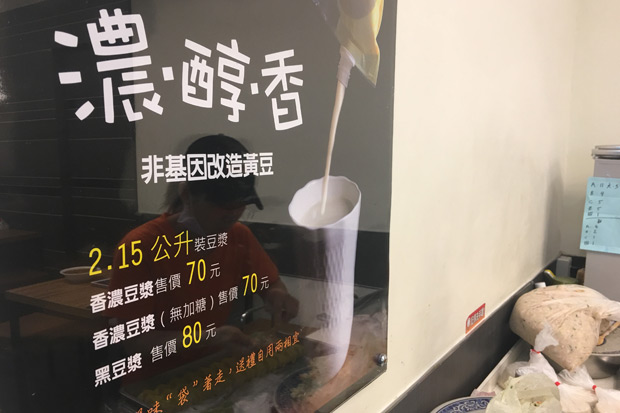

來到日本、香港等各地觀光客大排長龍的台北市華山市場二樓豆漿店,排隊人潮從二樓一直延伸到樓下數百公尺,牆上的豆漿燒餅價格單旁,就有一個小招牌,寫著:「本店使用非基改黃豆」。

來到知名鍋貼店,門口也有一張醒目大字「新品上市,本店使用非基改玉米」。

至於大街小巷處處可見的早餐店,也都掛上非基改的告示。

黃豆與玉米正是國內進口量最大的兩大雜糧。估計進口黃豆中有九成是基改豆,玉米則有一半是基改玉米。明明進口雜糧中,基改黃豆與玉米占據大多數,怎麼突然間,都變成非基改了呢?

儘管近幾年國人食安意識升高,非基改黃豆的進口數量逐年增加,2015年上升至六萬公噸,約占國人食用黃豆的1∕4,但也不至於大街小巷的豆漿,杯杯都變成非基改豆?超市、便利商店內包裝的基改黃豆食品也幾乎絕跡,到底多數的基改食品流向哪裡?

校園營養午餐禁用基改食材

行政院食安辦公室主任、從台大園藝系轉調的許輔表示,台灣在2014年通過《食品安全衛生管理法》修法,正式將基改食品納入管理,並從2016年1月全面實施,規定基改原料和食品都要經過查驗登記,進口數量和批次都要審核通過後才能進口、買賣。

其次,當基改黃豆製成包裝食品、食品添加物和散裝食品(如有營業登記的小吃攤賣的豆乾豆花),也都要標示清楚。

2016年《學校衛生法》更明文規定,校園午餐不能使用基改食品。許輔強調,這是全世界最嚴格的規定。

許輔打包票,只要是包裝標示為非基改和進入校園的食材,一定是非基改食品,沒有模糊的空間;尤其是供應給學校的食材,萬一被查獲不實,業者兩年不能投標,還有刑事責任,查到一次可能就會倒店。

去年食藥署曾查核義美、福懋、統一等18家大豆沙拉油業者,抽查57件油品標示;及味島、狀元、統萬等16家醬油釀造業者,抽查104件產品標示,結果都符合規定。

傳統市場、小吃攤監管困難

比較有疑慮的是傳統市場、小吃攤上散裝的豆乾、豆腐、豆花,因店家數量太多、監管人力不足,管理尚不到位。許輔舉例,自助餐店的客家小炒使用的豆乾,應可假設都是基改黃豆製成。

去年10月衛福部食藥署曾至170家賣豆漿的小吃店、早午餐店和飲料店查核,發現無法提供黃豆來源的店家有32家,使用基改黃豆卻未標示者有11家,總計不合格率二成五。衛福部已將不合格案件移請地方衛生局定期查核。

為什麼基改食物,需要特別標示呢?

基改,是基因改造的簡稱,也就是利用遺傳工程技術把不同種生物的基因,轉殖到另一種生物的細胞裡,讓後者表現出前所未有的特性。

由於這樣做,違反大自然原則,是在實驗室裡、在細胞層次上動手腳,「可能造成很多不可知風險,」已退休的台大農藝系教授郭華仁說。最有名的例子就是國際種子公司宣稱使用抗蟲害的基改種子,可以不用再噴殺蟲劑,但2012年美國研究指出,美國在1996~2011年之間殺蟲劑使用量只減少了3900萬公斤,同時間除草劑卻多用了2億3900萬公斤。

也因除草劑使用過量,導致蝴蝶族群嚴重減少,甚至造成農田對除草劑產生抗藥性而發生超級雜草蔓生。這些都是基改公司沒有告訴世人的祕密。

基改食品非自然食品,是否對人體產生不可知的健康風險,一直是很多人的憂慮。

一方認為,某些基改食品中殘留的除草劑,已被世界衛生組織宣告會讓動物致癌,也可能誘發人體過敏,甚至罹癌。

另一方則說,基改食品是否危害人體需要更多科學研究,世衛組織也認為,凡是通過安全評估上市的基改食品與傳統食品一樣安全。正反辯論很多,可說各說各話,難有共識。

標示清楚 讓消費者自主選擇

也因基改技術用於食品的時間尚不夠久(1996年開始大量生產),需要持續審慎觀察。標示清楚,讓消費者自主選擇,就成為各國的管理原則。

許輔說,就像1980年代美國民眾食用反式脂肪,當時醫學研究認為對健康危害不大,但2015年美國心臟學界正式提出,富含高膽固醇的反式脂肪是造成美國民眾血管阻塞的元凶,開始有國家計畫禁用反式脂肪。

「很多人擔心基改食品吃了20年,會不會也有不可測的風險?」他說。

「生活中已有空汙、水汙等很多風險,而這些大環境的風險因素,一般人很難控制,但食物是自己可以有選擇權的,」反基改的主婦聯盟環境保護基金會副執行長周家慧說,目前法令規定,只要有營利事業登記證的店家,使用基改食品都要標示,但對於傳統市場內,為數眾多沒有登記的小攤販,他們鼓勵民眾主動詢問,「你的豆乾是基改或非基改?」以釐清疑慮。

基改食品滿天飛,處處卻標示非基改,消費者選購前,最好審慎些。