在過去,這樣的病主要靠藥物治療,如今,藉由電燒術,病人可以不必吃藥,治癒率大幅提高,還能降低中風和死於心臟衰竭的可能。

這樣重大的改變,源自今年57歲的台北榮總內科部主任陳適安之手,率先發現心房顫動是上腔靜脈和非肺靜脈異常放電引起,揭開了致病原因,突破藥物限制,也被全球醫界奉為圭臬。

揭開心房顫動面紗 解決病人痛苦

陳適安獨步全球的發現,改寫心臟電生理學的歷史,被美國心律學會喻為「台北方法」(Taipei Approach),引起世界注意,不但受邀撰寫治療準則,國外29所醫學中心找他去示範教學,還有19國72個醫學中心300多名醫護人員慕名來台,向他學習。

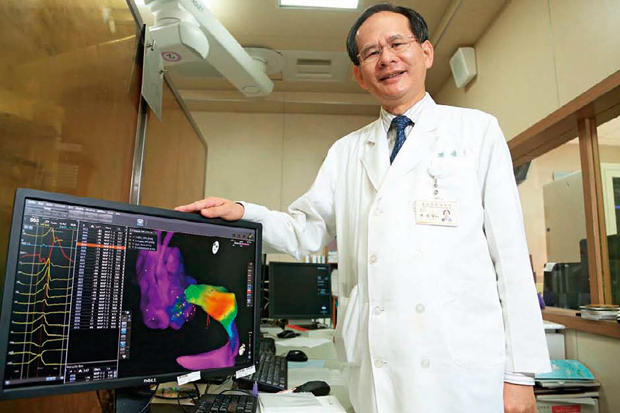

來到北榮的心導管室,裡面有電生理檢查儀、心臟電位分布圖記錄等儀器,這是陳適安的研究基地。他在這已完成2000多例心房顫動電燒術,經過長期追蹤,併發症僅2.59%,低於國際平均的4.54%,成功率世界第一。

他發現,藥物無法根治心房顫動,病人心跳異常,中風機率是一般人的五、六倍,也易死於心臟衰竭,尤其邁入老化社會,成為老人健康的殺手。

其實,早在學生時代,陳適安就對心臟學產生興趣。引領他入行的北榮前院長張茂松回憶,陳適安是第一個主動表達學習心房顫動意願的學生。難得的是,他只靠國科會、中研院、北榮研究經費,在國內學習細胞學,進行數百次動物實驗,打下深厚基礎,奠定對全球心房顫動治療的貢獻。

1997年,陳適安憑著研究基礎,在藥物治療外,開始使用電燒術。每次手術,他要一邊治療,一邊透過立體定位系統,從電氣波形、訊號形狀、出現頻律,精確找到異常放電的心肌組織,再行燒灼。

「這需要專注力和耐力,」陳適安分析自己的特質。由於電燒術要花三到八小時,愈早找到病灶位置,愈有利於病情復原,因此,他要和時間賽跑。

研究曾被同業質疑 但真金不怕火煉

從治療中,他發現左心房和肺靜脈的交界是病灶源頭。1999年,在《循環學》期刊發表這項論點,國際醫界得以認識心房顫動,全球引用上千次。因檢查細心,他更領先全球,發現上腔靜脈和非肺靜脈異常放電是另一致病原因,機率為一到一成五,《循環學》在2000年刊登這項重大發現。

「當時國際醫界不相信我!」他在2000年國際心律學會上,發表自己的研究,豈料多位醫師質疑他的論點。儘管他相信自己,只能按捺氣憤與不滿。

真金不怕火煉,陳適安的發現證實無誤,論文不僅已被引用400多次,2007年受邀撰寫全球治療準則,還擔任《心臟電氣生理學》期刊「心房顫動新知」專欄主編,整合編纂全球重要的研究論文。

「陳適安對心房顫動的知識十分淵博,對全球醫界有很大貢獻!」原來《心》期刊主編皮斯托斯基(Eric Prystowsky)為了他,特別增設專欄,要他帶領全球醫師了解最新治療方向。

張茂松認為,陳適安的論文沒有歐美大師加持,就能影響全球,在於願意面對困境。研究過程,他也曾埋怨設備不好、經費不足,但張茂松提醒「給魚不如給釣竿」的道理,希望他改變態度解決困難。「我很少埋怨,」陳適安相信,只要努力,天無絕人之路。在醫學路上因為英文不夠好,要在國際上發表論文,他練習英語會話,還到美國上簡報課,加強語文,終於讓世界看到研究成果。

如今,他組成60多人的團隊,參與八年的醫師趙子凡認為,加入團隊宛如站在巨人肩膀,即使陳適安已領先全球,他仍不斷從病歷發現研究寶藏。

準備跟陳適安學習一年的印度醫師瓦力(Rohit Walia)說,他讀了陳適安的論文,申請到亞太心律學會獎學金,才來台實現夢想,而排隊想來學習的外國醫師往往要等兩年!

雖然陳適安創下里程碑,他還想改進燒灼技術,正在嘗試使用數據分析心房主頻分布,預測病人術後的中風機率,甚至事先發現高風險病人。台灣人何其有幸,能有這樣努力不懈的好醫師!