到底台灣頂尖大學缺乏優秀新進教授的狀況有多嚴重?

為更全面了解問題,《遠見》獨家針對19所曾獲頂尖大學或頂尖研究中心補助的大學、七所1996年之前升格的私立大學與台北科大,共27所被認為表現卓越的大學校長或副校長進行調查,共獲23所回函。

發現1〉18所頂大 多數教師超過55歲

根據教育部統計,全國大學55歲以上教授約24.9%,十年內將有1萬2000多名教師將退休。但《遠見》發現,退休潮在23所卓越大學中更嚴重:每一所大學55歲以上教師比例都高於平均,其中還有四所,一半以上教授都將退休;若僅看19所曾獲頂大補助的學校,退休人數更上看4000人,高達全國退休教師人數的1∕3。

以台大為例,37%教授超過55歲,在頂大中排名中間;但因台大教師高達2227人,十年內就有735位要退休,平均每年需補進74位。

台大生命科學院院長郭明良直說,「這已經是國安問題!」

狀況稍好的交大也要補進214位。為爭取時間聘新進教授,校長張懋中打算讓優秀的65歲教師一次延退到70歲,不用年年受審查。

他在加州大學洛杉磯分校擔任系主任時,曾有傑出教授高齡92歲才退休。他認為台灣應參考美國,不是讓「資深教授」退,而是讓「不好的教授」退。

發現2〉南部教授多被北部國立大學挖走

另外,教授被挖角,嚴重程度如何?

在回函23校中,2014年到2015年上學期,共有334位教授屆齡退休前離職。由於學校沒全面追蹤離職原因,僅確認99位教授離職後去向。

這99位中,有10位到其他國家任教,也就是「跨國挖角」。但是,根據《遠見》私下探詢,實際數字應在二到三倍間,約25人,而且集中在國立頂尖大學。

有人認為,五萬名教授有25人被挖角,離職率不到兩千分之一,並不嚴重。但台大財金系主任張森林深表不同意。「挖1000個作業員,沒人在乎;挖一個高啟全(前華亞科總經理),震驚業界,」他強調,被挖得都是頂尖,能不緊張嗎?

張懋中觀察,挖角動作最積極的是香港、新加坡、中國、澳門和中東地區。尤其是中東,近年來至少挖走台灣五位電資領域年輕學者,台、清、交、成都傳出「災情」。

例如清大,原本要聘請兩位醫工所教授,已通過教評會,最後也分別去了阿布達比與新加坡。

但最大的挖角力道,其實來自國內。

99位離職教授中,到從私立大學到國立大學,或從中南部到北部國立大學,有58位,超過一半;另有14位去業界、還有5位去中研院。

只有10位是國立大學教授被以更高的薪水,挖到私校。

中正大學財金系主任林文昌觀察,商管科系的挖角流向是「從私(立)到公(立)、從南到北」。南部教授一有研究成績,很快就會被北部國立大學挖角,導致南部比北部更缺頂尖人才。

一位中南部國立大學校長對此風氣相當不滿,「北部大學應該用五年500億的優勢,站在國家高度去挖國外優秀學者。不該便宜行事(指挖國內學者)!」

發現3〉工程、電資、商管成挖角重點

當問到國內外挖角潮來勢洶洶,校長們有多擔心?平均擔心程度是7分。但分數兩極,有兩位校長擔心程度只有1分,台大、交大與輔大校長卻高達滿分10分。

為什麼出現這樣的落差?

張森林分析,一般研究人才供大於求,但頂尖國際研究人才絕對是求大於供,就看學校要找哪一種人。一位台大教授透露,系上教授退休,院教評會審理新老師聘用資格。但應徵者英檢程度僅中級,論文的同儕評價也不高。一位同事轉過頭狐疑地問她,「走了是那樣,來的是這樣,補得起來嗎?」

台大的確應該擔心。一年多來,電資領域就被學界與業界挖走四位教授,三位去了美國,一位去沙烏地阿拉伯。「國際一直加碼,台大卻沒錢加碼,」回覆問卷的台大副校長陳良基憂心忡忡。據了解,加薪幅度都在三到七倍。

而最擔心被挖角的領域依續是工程、電機及商管。因為競爭對手除了學界,還有業界。校長最擔心無法補進與離職教授同等級新人的,也是這三個領域。

至於法律、語文、社科、生科、醫學等系所系,則比較沒有這樣的憂慮。

台大法學院院長詹森林分析,在歐美任教的台灣法律學者不超過五位。「社會科學靠語言,自然科學靠腦袋,」他認為,語言與文化隔閡,使社會科學留學生必須回台任教,所以人力充裕。

政大政治系助理教授蘇瑞斌,取得美國匹茲堡大學博士學位後,丟履歷到歐美數十間大學,無一獲聘。最後落腳政大,「簡直像中樂透!」

生科領域也不缺人。郭明良表示,可能是因為台灣生技產業尚未起飛,研發人員需求少,使博士只能留在學界。而醫學因偏重臨床治療,以本土博士為主,也沒有接班問題。

發現4〉歐美博士比本土博士更吃香

既然挖角與退休都無法避免,校長們希望補什麼樣的新進教師?

最多人希望新進教師「有業界實務經驗」,其次是「能雙語教學」和「研究領域符合趨勢」,第三則是「歐美博士」,第四才是「研究論文常發表於國際期刊」。

而解決教授人才斷層的方法,則分別是「提供更好的研究環境」,其次是「募款加薪,延攬國外學者」,第三是「延攬國內他校資深學者」,第四才是「延攬本土新科博士」。

這個結果,透露出頂大對人才的想像與現實嚴重矛盾:想聘國外名校博士,卻沒有經費;現成的上萬名本土博士,卻因語言能力與研究前瞻性受質疑,使一些大學不敢聘用。

清大副校長吳誠文認為,台灣與世界頂尖學校的差距,關鍵不在師資和儀器,而在同儕。國外大學有世界一流學生,每週還有頂尖學者來訪,經常互動、討論,有助於接觸最新資訊,啟發研究。

但諸多限制下,科技部政務次長林一平認為,根本之道仍是精進本土博士的能力,並借重資深教授,協助接班。

已有大學科系採取行動。

介於台北與新竹之間的中央大學是挖角重災區。 商學領域被北部挖角,科技領域被新竹挖角,這一年半就走了11個人。「被挖走,就趕快培養新人!」中大校長周景揚已練就應對之道。

比如工程領域,是由一位容易找到經費的資深教授,帶幾位年輕老師做研究;又為了讓新舊教授交接,校方先「出借」名額,讓臨退的教授找接班人,提早一年聘進來交接。

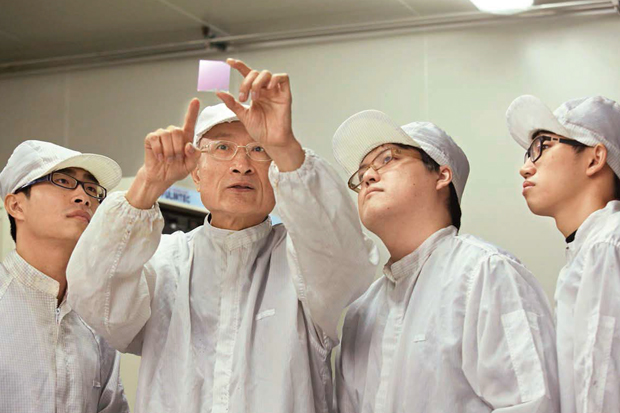

例如1月即將退休的中大理學院長李正中,是光學薄膜界首屈一指的人物。畢業自美國亞歷桑納大學的他,篤信不能只靠洋博士從國外帶回know-how,得靠自行研發。但為避免「近親繁殖」,他的博士生都須到國外與業界歷練多年,才能回系上任教。

原本他要屆齡退休,為了等接班人們累積實力,學校多留他兩年,今年終於安心放手。

的確,本土教授只要好好培養,並非就不如喝過洋墨水的。最常被提起的就是台大副校長陳良基。雲林鄉下長大的他,因經手百件技術轉移、協助兩家公司上市,被稱為「技轉王」:而三任交大校長張懋中、張俊彥、吳重雨也都是本土博士,張俊彥便是陳良基的老師。

「不是博士在哪裡拿的問題,而是學術能力能否發揮的問題,」台大生農學院院長徐源泰說。

這兩年台大財金系的新聘教授,也有兩位是畢業自台大財金所博士班。他們都曾在其他學校教書、有出色的研究成果後,被母校回聘。

一位曾任教台大的教授批評,「國外名校博士」不等於「會做研究」或「國際化」;反倒是許多本土博士為了爭一口氣,特別拚命。

這幾年,本土博士的國際化能力進步快速。張森林就有三位博士生被日本、香港與中國的頂尖大學聘用。他認為,不一定要拿國外博士,但「一定要有國際化能力。」

教育部高教司長李彥儀表示理解大學的偏好,畢竟台灣追求國際化,大學難免想優先聘國外博士;但國內每年有一半的博士畢業自台成清交,頂大仍要為自己培養的人才把關。