2018年唐獎得主杭特博士接受《遠見》專訪,深度解析AI時代癌症治療新局,預言未來將是AI、個人化mRNA疫苗、CAR T細胞療法的三方整合。杭特直指大眾對「神奇藥物」有誤解,強調標靶療法易生抗藥性,未來需靠多重藥物組合終結魔咒。他也對年輕科學家提出忠告:需具備擁抱失敗的韌性與大膽提問的勇氣,同時警示美國研究資金不足恐造成人才斷層。而提到他個人維持高齡活力的祕訣,則在於持續用腦與每日運動。

2018年唐獎生技醫藥獎得主杭特(Tony Hunter)近日應邀訪台,這位發現「蛋白質酪胺酸磷酸化」這一致癌關鍵機制的國際頂尖生物學家,開啟癌症標靶治療的新紀元。高齡82歲的他,至今仍持續活躍於研究領域,不斷發表重量級論文,持續站在科學研究的最前線。

在人工智慧(AI)浪潮席捲全球的時代,《遠見》團隊特別專訪高齡82歲仍保有驚人活力的杭特,請他深度剖析在AI強勢崛起的背景下,如何解讀癌症治療的未來趨勢?對於下一代科學家,他抱持什麼樣的期許與建議?而這位年逾八旬的學術常青樹,究竟有著什麼樣不懈的研究熱情與生命哲學?

不再宣判死刑!從酪胺酸磷酸化到「基利克」奇蹟

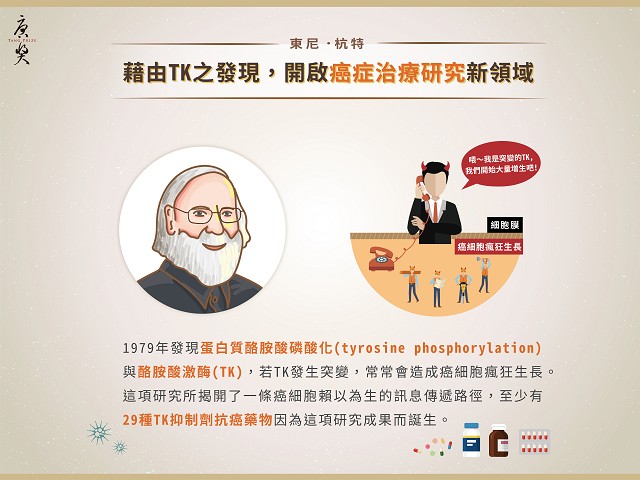

在生物醫學研究的長河中,總有那麼幾個關鍵的「偶然」發現,徹底改寫人類對疾病的認知與治療路徑。美國索爾克生物研究所(Salk Institute for Biological Studies)的杭特,正是其中一個關鍵的催生者。他於1979年偶然發現的「酪胺酸磷酸化」(tyrosine phosphorylation)機制,不僅揭示細胞癌變的關鍵原理,更催生劃時代的標靶抗癌藥物「基利克」(Gleevec)。40多年來,全球至少超過80種的酪胺酸激酶抑制劑陸續問世,從慢性骨髓性白血病到肺癌,都因這項突破受惠。

然而,這項科學發現最令人動容之處,是它對無數個體生命的真實影響。

「這是最棒的事情,對吧?本來會死去的人現在活著。」

杭特分享親身經歷的故事:在克羅埃西亞的一場癌症會議上,一位法國博士後研究員主動表示希望進入他的實驗室,其中一個原因,是她父親是法國第一批使用基利克治療慢性骨髓性白血病的其中一名患者,這位父親不僅存活下來,後來檢查也完全找不到癌症細胞,得以停用基利克。

對於第一批服用基利克的患者而言,他們原本可能二至三年就會死去,如今卻能活著。他總結道,科學的目標應是讓癌症成為一種慢性病:「我們可以控制它,並與之共存……完全清除每位患者身上的所有癌細胞可能永遠不可能實現,但我們可以很好地控制它。」

拆解「神奇藥物」!多重組合拳,終結抗藥性魔咒

杭特直指當前社會認知的落差:「大眾對癌症治療有很多誤解,他們期待奇蹟。」他強調,媒體經常報導的「神奇藥物」並非總是奏效,即使初期有效,也極少能成為永久的解藥。癌細胞是「聰明」的對手,一旦標靶藥物阻斷了其生長通路,癌細胞便會迅速啟動第二個備用通路,導致抗藥性產生,讓腫瘤捲土重來。

杭特預見,未來的趨勢將是使用「藥物組合」,透過阻斷多個通路殲滅癌細胞,而AI或許將在設計這種複雜的精準組合療法扮演關鍵角色。

此外,他呼籲大眾需更好的健康教育,理解藥物作用的複雜性,切勿輕信網路上未經醫學證實的療法。同時,他強調AI必須是臨床醫生的工具,其預測結果必須透過實驗驗證,而非讓大眾盲目依賴,以免因錯誤資訊而陷入危險。

抗癌三方整合!AI、mRNA與CAR T細胞

面對AI崛起,癌症研究的下一個重大突破在哪裡?杭特認為,未來的趨勢,將是個人化醫療、細胞療法、AI輔助的三方整合。

首先,是個人化mRNA癌症疫苗:繼新冠疫苗成功後,mRNA技術也被視為癌症治療的潛在利器,科學家針對每位患者的腫瘤樣本進行DNA測序,精準找出癌細胞獨特的蛋白質差異,依此設計客製化的mRNA疫苗,教導免疫系統識別,並清除那些製造變異蛋白的腫瘤細胞。這種方式,可望對傳統療法無效的胰腺癌發揮作用。

杭特認為,另一項前景廣闊的領域,是嵌合抗原受體T細胞(CAR T-cells)療法。這項技術藉由基因工程改造病患自身的T細胞,使其能辨識並攻擊癌細胞。更讓人感到鼓舞的是,杭特的長子也加入了這場抗癌戰役,他近期剛在加州大學洛杉磯分校(UCLA)任職,專注於CAR T細胞研究。在科技業薪資更具吸引力的時代,他看到自己的孩子仍選擇投身於生物醫學領域,感到非常欣慰。

此外,AI已在杭特的實驗室發揮巨大作用,他特別提到Google旗下深智公司(DeepMind)的蛋白質結構預測程式AlphaFold,他稱讚這是「了不起」的程式,能將蛋白質的胺基酸線性序列精準摺疊成複雜的三維結構,「這就是人工智慧,它的預測功能非常強大。我們一直在使用它。」

從失敗到突破!頂尖科學家必備「韌性」與「大膽提問」

50年的指導生涯中,杭特指導無數頂尖人才。他認為,一位優秀科學家最基本的品質是擁抱失敗的韌性,「身為實驗生物學家,絕大多數時間你都會失敗。」他強調,不因挫折而氣餒至關重要,要具備重新設計實驗的紀律。

杭特建議年輕人,應保持「實事求是」的現實主義,避免空有驚人想法,卻缺乏實現的技術。他也鼓勵跨領域互動,特別是電腦科學、生物資訊學、數學、化學等,同時,在實驗室內給予年輕研究員極大的自由及冒險空間,讓他們敢於挑戰可能不會成功的題目,因為「你永遠不知道下一個重大進展會來自哪裡」。

鼓勵年輕人的同時,杭特對當前美國生物醫學研究環境表達了深切憂慮。他指出,研究資金的申請競爭日益激烈,特別是對剛起步的科學家而言,獲得資金「難上加難」:許多已接受多年嚴格訓練的研究生與博士後研究員,即使表現優異,最終卻因缺乏經費而無法實現學術抱負。他深怕美國因此在下一代出現「巨大斷層」,這凸顯研究資金穩定性對國家科學競爭力的關鍵影響。

若年輕科學家在研究旅程中感到迷茫,杭特提供兩項忠告:第一是必須對所做的事情充滿熱情,否則永遠不會成功;第二是大膽提問。他強調,身為獨立研究者,不該只專注於顯而易見的下一步,而是要鎖定足以帶來重大進展的議題。雖然無法保證成功,但他鼓勵年輕人要向成功者學習,並具備不懈的毅力,即使面對艱難問題,也要不斷嘗試不同角度,甚至開發新技術來解決,因為正是這種挑戰極限的精神,才能帶來真正的科學突破。

82歲的活力哲學:用腦、運動、健康飲食

高齡82歲的杭特,仍能維持驚人的思惟敏銳與活力,他笑稱,保持頭腦年輕的關鍵非常簡單:「你必須使用它。」他堅持持續投入工作,讓思惟保持活躍,也透過挑戰填字遊戲等活動,來鍛鍊認知能力。

他透露自己遵循健康的飲食習慣,並認為運動是維持健康的重要關鍵,堅持每天騎單車。杭特相信運動對健康有益,更有助於降低癌症發病率。

專訪的尾聲,《遠見》團隊邀請杭特寫一張明信片給下一代科學家,他沉思後,給出溫暖的叮嚀:

「別氣餒,這不是收益遞減的規律。仍有許多完全意想不到的生物學新原理等待被揭示。不要只做表面安全的事情,要願意冒一些風險,去做一些困難的事情,並願意與不同領域的人合作,這有助於解決你的科學問題。」