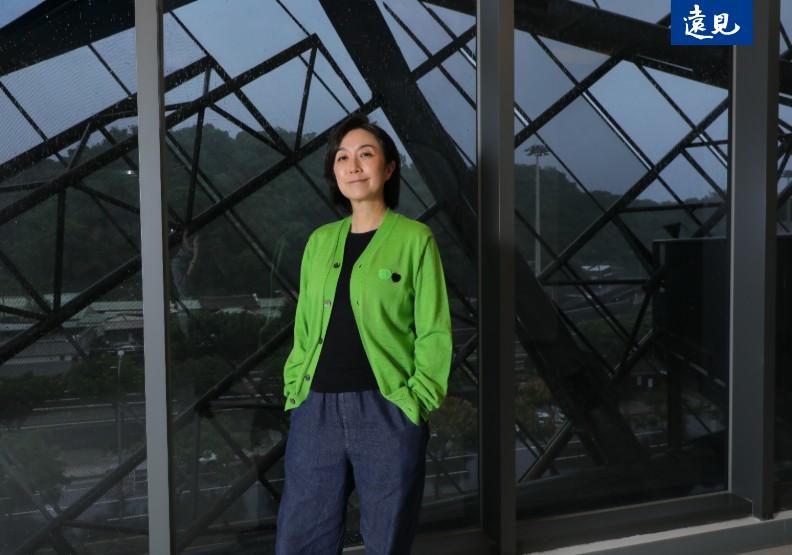

五年前,知名音樂人黃韻玲扛起首任北流董事長的重任,從她從無比熟悉、也有著耀眼成就的音樂創作圈,走入陌生的公法人行政體制,每一步都在摸索中學習。如今,任期已接近尾聲,而黃韻玲所努力的目標,始終還是為了音樂,為了盡自己所能,協助未來台灣的流行音樂繼續發展壯大。

從2020年就任至今,仔細回看,一路上充滿碰撞與挑戰。從舞台上的表演者,到站在台北市議會備詢;北流從初期空蕩的場館,到運作逐漸穩定、努力的成績開始被社會看見。每一天都和黃韻玲原本想像的不一樣,對她來說,這五年堪稱是一段奇妙之旅。

現在的臺北流行音樂中心,有三個場館、兩個廣場、可容納3000人的戶外表演空間,25家店鋪、一間排練室、四間錄音室、四間Live House,舉辦過臺北音樂博覽會(TMEX)和JAM JAM ASIA亞洲音樂節等大型展演,創造音樂產業的國際交流平台,也讓民眾接觸亞洲多元音樂風貌;而可容納5500人的北流表演廳,舞台和觀眾的距離設計受到日韓藝人和製作人歡迎,國內外的音樂人相繼登台。

這些,都是在黃韻玲接任董事長之後,一點一滴將北流打造成如今眼前的模樣。

北流開館之初就遇到疫情

北流是台北市第一個行政法人,當黃韻玲初進入北流,剛落成的場館空空蕩蕩,她帶著小小的團隊,將腦中對一座「流行音樂中心」勾勒的面貌逐步實現,挑戰也接踵而來。首先是Covid─19疫情,當時北流表演廳原定2020年6月開館,因疫情延至9月,而後在三年大疫的壓力下,北流完成「一年開一館」的目標,文化館、產業區相繼面世。

同時,音樂人與公部門之間思維的碰撞,也讓黃韻玲感到棘手,例如在北流的硬體設施上,要做微調和改善,就必須經過很多行政程序,也要設法讓外界理解,為何剛蓋好的場館還需要這些維護費用。所幸透過不斷的溝通,困難得以突破,而經歷過的所有不順利、想方設法解決的過程,也都成為了凝聚北流團隊的動力。

談著北流掛牌以來的這五年,黃韻玲說的最多的,是感謝。感謝走過的挑戰,也感謝一路上的學習。在黃韻玲眼中,學習管理、學習撐起一個組織,其實也宛如她從小做到大的編曲,「從一個曲子,你拿到之後,你要幫它從前奏開始,加上每一個樂器,一直到整首歌的完成。」對黃韻玲來說,從奠定北流的目標、到決定如何執行、到落實,這一切的努力就像是撐起一首歌旋律的編曲工作,最終完成的是一個屬於流行音樂的基地。

「北流不只是個場館」身負四個使命

在黃韻玲身邊給與大力協助,看著「音樂精靈」化身「小玲董」的北流執行長梁序倫指出,在第一屆任期時,黃韻玲就不斷拜訪音樂界的大佬,向包括李宗盛等人請益「你覺得臺北流行音樂中心要做什麼?」「台北流行音樂要什麼?」一一擘劃出北流運作的藍圖。

「北流可以只是個場館,可是它也可以不只是一個場館!」梁序倫表示,北流肩負自籌營運款項的壓力,單以招商來說,如果只將北流視為一個單純的演出場館,那麼單單將場地租出去即可,但是黃韻玲不希望北流裡面「只是開商店街」。她抱持著「這個地方必須要跟音樂、藝術相關」的想法四處參訪,去了解進駐的商家,未來能夠為北流帶來什麼樣的音樂元素。

梁序倫説,在初期的發展穩定之後,北流團隊為自己訂下四個使命:園區經營、產業扶持、人才培育和國際交流,以這四個指標作為發展策略,而這四點又環環相扣,互為成就。

為了音樂,培育更多未來人才

人才培育是一大重點,北流針對不同的族群提供資源,例如攜手教育部國教署,培訓從幼兒園到高中職,超過1500位的音樂老師「用流行音樂的教法教音樂」並推出教具;還有雲端創作工具「北流雲取樣機」,無論初學者或是音樂人,都能隨時隨地用手機或網頁進行節奏創作。

又或是,黃韻玲剛進入北流時,就有「小北流」的構想,後來在2022年落地成為Open Lab人才培育計畫,讓所有想進入流行音樂圈的年輕學生,只要拿出企劃書,規劃行銷、賣票、表演規模、節目內容等,就可以向北流投件。審查通過之後,就能參與培訓課程,接著免費登上北流的Live House表演舞台。每一年,北流都開放十組名額,給來自高中或是大學的學生申請。

黃韻玲說,未來這些音樂人,想要去任何更大的表演舞台,透過Open Lab,他們可以提早做好準備,她開心地回憶,「(北流的)場域雖然不大,但有一次聽到一個孩子說,他從Open Lab學習到了,他現在已經會繳娛樂稅。」

一場演唱會要完成,除了台上的歌手,台下的音控、燈光、舞台設計等人員,也都不可或缺,北流同樣重視這些人才,也開設營隊、課程、還有與高雄流行音樂中心合作,進行全方面的培育。

到2026年3月,黃韻玲將卸任北流董事長,她盼望所做的一切努力可以延續,望著北流的場館、設備,談著完成的工作,黃韻玲眼裡滿是光采。對她而言,來到北流的初衷,其實和她14歲時參加金韻獎的原因一樣,都是為了音樂。

「我覺得自己是不是還有機會,可以去把自己在這一路上,曾經教過我的老師、曾經所學過的、曾經受的這些訓練,能夠去協助接下來的一代又一代。」黃韻玲說。40多年前,她抱著「只是想要寫歌給我喜歡的歌手」的心情踏入流行音樂圈,到如今,音樂創作是她一輩子的志業,而她希望從旁協助更多想要進入音樂產業的人,也想看到,自己可以為音樂留下什麼。

資深音樂人看北流:硬體有了,還需軟體!

而在資深音樂人眼中,又是如何評價北流至今的成績呢?台式搖滾教父倪重華,從十多年前北流在招標設計時就受邀擔任規格標的評審,後來倪重華也擔任過台北市文化局長,一路見證北流從規劃到建設,對如今北流完成的工作,他給與肯定。不過對於流行音樂人才的長期培育和產業扶持,倪重華表示,「北流現在做的已經到頂了,能做的都做了。」

倪重華指出,台灣到目前為止,欠缺完整的流行音樂教育系統,只有個別大學和高中有相關課程,但大致上不完整,以台灣音樂人的普遍情況來說,很多人是從高中的熱音社之類社團起步,學習過程比較沒有系統,當要走向專業時大多透過自學,北流現在做的人才培育課程很不錯。

「我們現在硬體有了,剩下就是軟體的事了。」倪重華細數,如今台北的流行音樂場域,從小型的Live House,到北流、小巨蛋、大巨蛋,容納數從200人到四萬人,場館硬體可說非常完整。現在要加強的是教學和教育,北流已經做了很多工作,但北流畢竟不是學校,台灣流行音樂若想壯大、要追上韓國,最需要的還是中央政府的政策支持,例如建立從國中到大學完整的流行音樂教育系統。