治療失智症的阿茲海默症新藥在台正式開打,亞東醫院今(23日)完成全台首例「欣智樂」施打,對象為83歲退休國畫老師麥張愛華,由其女兒、亞東醫院醫師陪同接種。亞東醫院院長邱冠明表示,這一針對醫院或許是一小步,對病人與家屬卻是一大步。

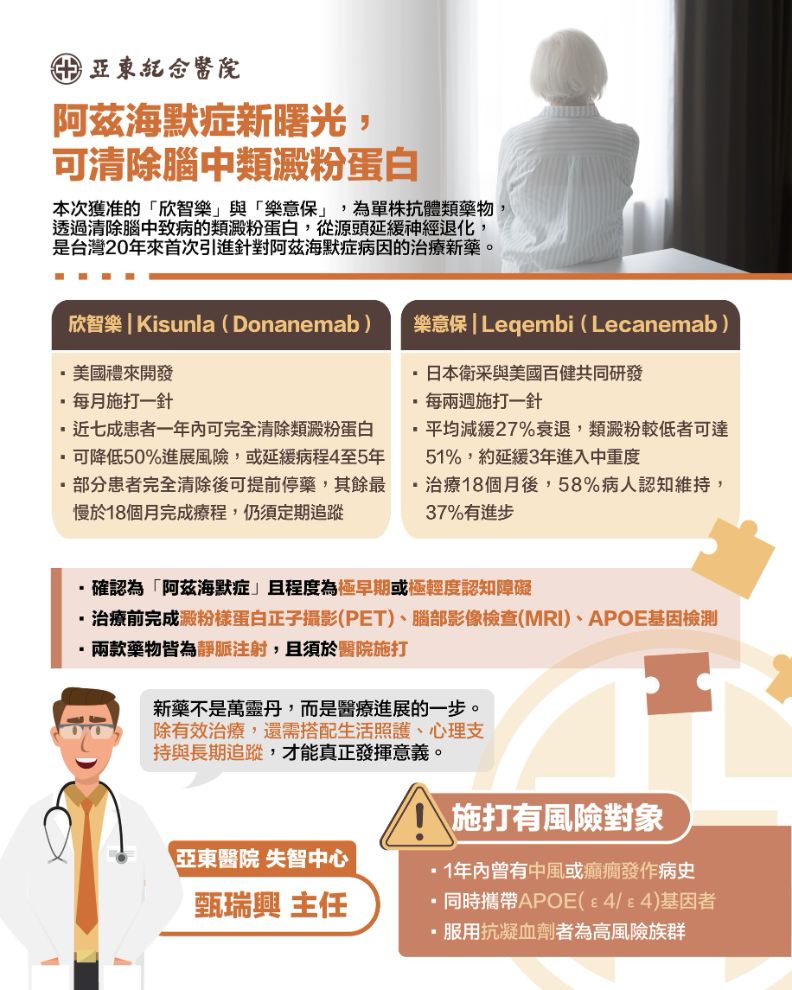

阿茲海默症注射型新藥共有兩款,分別為「欣智樂」(Kisunla)與「樂意保」(Leqembi),皆為20年來首見針對病因研發的創新療法,有助減少早期患者腦部類澱粉蛋白沉積,可延緩發病,兩者皆已取得台灣衛福部食藥署核准。

醫界認為,這為長年陷入治療困境的失智症領域帶來突破,開啟劃時代轉變,也為後續創新療法拋磚引玉。不過,由於全球各國都剛開始使用新藥,療效與副作用,仍待評估。

家屬:費用雖高昂,爭取生活品質仍值得

陪同母親接種的亞東醫院角膜專科主治醫師麥令琴表示,母親接受新藥注射後,表示注射本身沒有明顯感覺,反而是面對媒體閃光燈較為緊張。

她坦言,療程費用不低,能多爭取幾年有品質的生活,維持彼此互動,家人都認為值得。

她也提到,父親現年87歲,7年前也歷經失智症,且從輕度發展到重度,家屬早已有相關經驗,也保持高度警覺,後來發現母親一年前開始出現症狀,包括記憶力開始衰退等,因照護父親的歷程家人都走過,更能理解治療的意義。

麥令琴指出,帶著母親找上亞東醫院失智症中心主任甄瑞興評估,確診為阿茲海默症初期,整體狀況尚穩定,等待新藥約半年終於完成施打。

亞東院長:新藥落地,盼社會更理解失智症與照顧者

邱冠明表示,對亞東醫院來說,今天這一針或許只是一小步,但對病人與家屬期待而言,卻可能是一大步。隨著平均壽命延長,失智症已成為重要疾病之一,不僅對個人影響深遠,也成為沉重的社會負擔,照顧者承擔極大壓力,進一步影響整體勞動力與社會參與的可能。

他也說,雖不敢說今天拼上的這塊拼圖,能實質改善大多數患者的狀況,但這終究是經過實證醫學驗證成果。他盼透過新藥引進,促使社會給與失智症更多理解,對照顧者也能有更多共情與支持。

談到目前亞東醫院有多少病人等待施打,他指出,由於新藥適應症規範嚴謹,且現階段屬自費療程、費用仍高,因此不便透露確切數字。

對於如何看待新藥是否有機會納入健保?邱冠明說,任何新藥引入都有其過程,盼在時程上能與國際接軌,盡早讓病人受益。

他也強調,所有新藥本就須經真實世界驗證,難免會有時間差;若藥效確實良好、社會效益大,終究有機會納入健保體系,不過現階段仍須待完整驗證。

此外,國內心臟外科權威、前衛生署長林芳郁罹患失智症已5年,消息一出,引發輿論高度關注。林芳郁妻子、整形外科醫師林靜芸,從醫師身分轉為日夜陪伴照護者,決定出書公開照護歷程,於昨(22日)舉行新書《謝謝你留下來陪我》的發表會。

談到昨日新書發表會,邱冠明表示非常感動。他認為,不僅彰顯林芳郁教授醫界貢獻,更反映林靜芸書中所言從「天堂掉入地獄」的重大轉折。她願意以最貼近照顧者的視角分享經歷,對全台失智家庭來說,是一種重要的解脫。

他也說,希望未來社會對失智家庭的看法,「能從充滿疑問,轉變為更多肯定句。」對整體醫療體系而言,昨日活動未必是一個突破點,但對家庭照顧與社會對失智症的認知而言,卻是一個重要里程碑。

亞東醫院10餘人評估施打中

亞東醫院失智症中心主任甄瑞興表示,過去藥物多屬症狀治療,兩款新藥則是針對疾病流程本身治療,減少腦中類澱粉蛋白沉積,雖仍無法根治但可延緩失智惡化,對此發展表示樂見。此外,未來「濤(TAU)蛋白」相關藥物研發也相當重要,他也期盼能有進一步進展。

他說,目前台灣65歲以上長輩中,失智症盛行率約為8%,初估約有35萬人罹患失智症,其中約6至七成為阿茲海默症患者。

不過,即便如此,並非每位病人都適用此類藥物,需經正子攝影確認是否有類澱粉蛋白沉積。此外,若病人正使用抗凝血劑,無法施打;另還進行基因檢測,排除特定高風險類型,並透過核磁共振確認腦部是否有不適合施打情況,所有條件皆須排除才能進一步評估。

他提到,目前在門診觀察中,平均10位失智長者家屬中,不到1、2位願意施打,目前已有十餘人陸續評估中。

針對兩款新藥選擇,他指出,由於施打頻率不同,須與家屬充分討論,並取得病人同意後,才會決定施打。