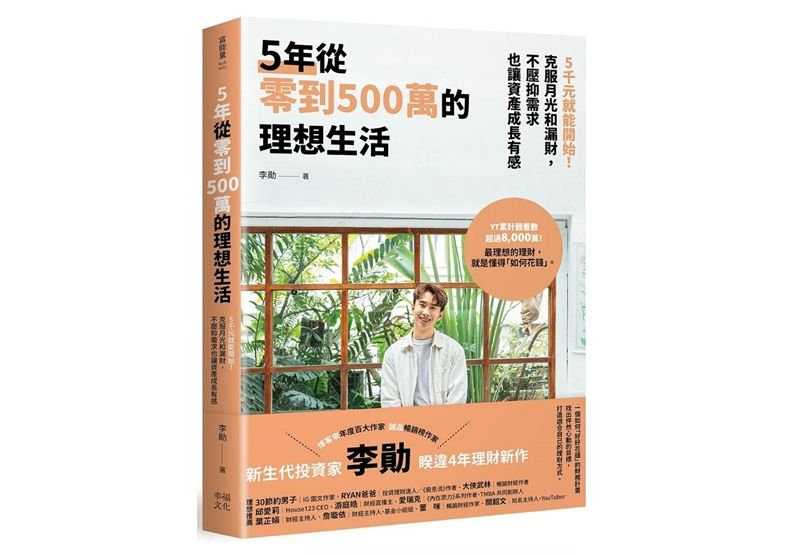

「10年之後,你想過什麼樣的生活?」不要再把幾歲存到多少錢做為目標,真正的理財,是有目標、知道自己為了什麼而存錢,如果沒有目標,只是為了一句恐嚇式的「X歲前一定要存到一桶金」,那麼無論多少錢都不夠,先釐清自己「想過什麼樣的生活」,無論是哪種投資流派,最重要的是找到適合自己的投資方式。(本文節錄自《5年從零到500萬的理想生活》一書,作者:李勛,幸福文化出版,以下為摘文。)

有些行動不必等,有些花費不該省

2023 年開始,我每年會帶我爸媽出國一次,其實在疫情之前,我們家就有每年出國一次的習慣。只不過以往都是爸爸出錢,2023年開始,則由我支付所有的旅費。

我想趁著父母還健康、還能出遠門的時候,帶他們去那些我們沒有去過的地方,創造屬於彼此的記憶股息。當有一天我們回想起每次的旅行,我相信都是會很開心的回憶,而這些回憶會隨著時間產生出更多的價值,這樣就很值得了。

以前我會過度思考「花錢」這件事情,覺得花錢就是要精準、解決痛點才是最值得的花費;如果花錢只是為了體驗,那大可等以後有時間或有機會再做。

我以前最常說的就是「算了,之後再說」,但也因此讓自己的人生錯過了許多體驗的機會。

曾經有人問我,「兩個30歲的人,一個人曾環遊世界,另一個人沒有,你會覺得哪個人更富有呢?」通常大家都會很直覺的回答是環遊世界的人,因為他感覺擁有更多不平凡的人生經驗,但我們往往是另外那一個沒有環遊世界的人。

我們總覺等到自己存到多少錢、完成什麼樣的目標、達到什麼職位後,再來體驗人生,但你會發現人性是貪婪的,追逐是沒有盡頭的。

請試著讓自己在存錢與花錢之間找到平衡,打造一個滿意的理想人生。

3階段理財目標的設定,同時滿足快樂和理想

當我們找到目標後,可以把目標設定為短期、中期與長期3個階段,而在此之前,我們還需要「盤點收入」(如果每月收入不固定,可以用近3個月的收入平均值來估算)並「了解支出」,知道自己每個月有多少可支配的餘額,就能進行合理的理財目標規劃。

很多人在規劃理財時,常常忽略這個重要的前置動作,因此雖然有理財計畫,卻每個月都感覺錢不夠用、過得好辛苦又勉強,最後放棄了理財。

此外,把自己的支出分類列出,也能藉此了解自己的消費習慣並找出財務漏洞,進一步養成更精準的消費方式。

每個人都有自己想要的生活型態,理財需求也不同,因而會有不一樣的目標。

(延伸閱讀│從年薪不滿200萬,到500萬股利自由:存股高手如何翻轉人生)

任何人都能執行的理財規劃

631 法則:最基本,適合理財新手和小資族

這是大家在剛開始理財時最常聽到、也是我最常提到的規劃方式:

其中,「消費」就是所有會花出去的錢,也就是食衣住行育樂(例如:飲食、房租、水電、交通、電信、娛樂治裝);而「儲蓄」就是存錢,也可以是有明確目標的緊急預備金或旅遊費用;「風險規劃」就是保險,在理財之中保險也是很重要的,比例先以10% 作為基礎即可。

對於剛開始理財不久的人來說,可以先把每個月薪水依照631 的原則分配,以月薪35,000 來說,分配如下:

為這3大項目分別開立3個帳戶存入,每個月的消費就從消費用的帳戶支出,到了月底看看這個帳戶是透支或是還有餘額,就能直接檢視這個月的消費狀況。

532法則:高收入、已經有一筆緊急預備金的人

如果已經準備好一筆緊急預備金,可以規劃投入更多的資金在投資上,但也有更多的現金,可以作為主動投資準備;532法則的分配是:

或許有人會覺得,消費只佔30%是不是太緊繃了?!不過這個法則是設定給收入較高的族群,每個月的消費比例可以往下調降,別因為賺得多就花更多,收入提高了,不就正好是投資和儲蓄的好機會嗎?假設以月薪8萬來分配比例的話:

現在的理財目標,可以套用哪種比例?

以上說明的理財比例,可依照每個人的實際情況來彈性調整,不僅如此,也可以活用這些比例來估算距離設定的理財目標還有多遠。舉例來說,設定了「一年要存20萬」的目標,反推一個月要存20萬/12=16,667元。

接著,用631法則儲蓄30%的比例,推算每個月要賺多少才能達到的話,公式會是:16,667/30%=55,557,也就是月薪5萬5的人,設定這個目標是沒有問題的。活用這個理財比例,去推算該怎樣設定理財目標,就知道目標是否合理。

以剛剛的例子,如果你的每月收入是55,000 元,可以把每月儲蓄目標拉到整數17,000 元,但如果把目標設定為一個月存25,000 元的話,其實就已經超出自己的能力了。

超過現在能力的目標很容易就遇到瓶頸而放棄,使得理財計劃失敗。

(延伸閱讀│資深老鳥教我的人生真相!陳重銘:有能力選擇才是真自由)