誰還記得8月15日阿拉斯加的川普與普丁的雙普峰會?誰還記得8月19日歐洲多位領袖護航澤倫斯基重返白宮的戰後防禦會議?這兩場峰會帶來的一點點和平曙光,在八月底俄軍大舉空襲基輔的炮聲中,消失殆盡。九月初普丁結束了在中國的訪問,回到莫斯科,戰爭繼續,而且還以19架俄羅斯無人機入侵波蘭領空,挑釁北約的紅線。

俄烏戰爭看來短期內仍看不到終點

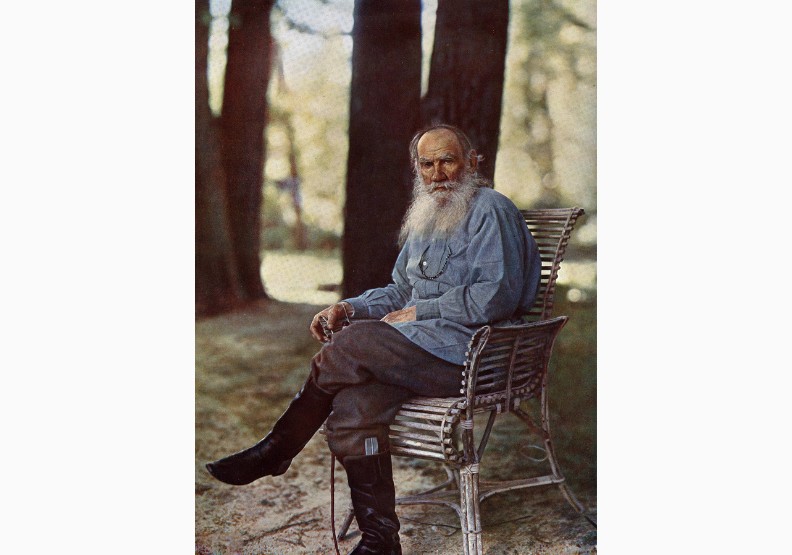

不知道未來的歷史學者會這麼寫這段歷史。2022年2月底開戰時,對俄國文化稍微了解的人或許曾經想過:托爾斯泰會怎麼寫這場戰爭?而三年半之後的今天,答案可能是:托爾斯泰早已經寫過了。

《戰爭與和平》是俄羅斯大文豪托爾斯泰的傳世鉅著。從1865年到1869年先以連載形式刊登於《俄國信使報》,俄文版原著包括後記長達兩千頁,書中人物超過500多人,情節交錯複雜,使得這部作品難以簡單歸納。

在俄烏戰爭爆發初期,歐洲文化圈裡也掀起了一股抵制俄羅斯藝術家和文學作品的呼聲。問題是:抵制俄羅斯文化,拒讀文學作品,怎麼能理解普丁呢?怎麼能理解從小必然會在各級學校的課堂上,研讀《戰爭與和平》的俄羅斯人呢?

其實世人可以透過托爾斯泰的《戰爭與和平》,來理解俄羅斯人的文化,才能更精確解讀這場戰爭。

簡單地說,《戰爭與和平》貫穿1805年至1812年間的俄法戰爭,描寫俄羅斯帝國時代三個大家族,在戰爭與社會動盪中命運更迭的故事。三位神采飛揚、前程似錦的俄羅斯年輕貴族,在這場拿破崙遠征俄羅斯的戰爭碾壓之下,顛覆了各自的人生。

1812年拿破崙揮軍入侵俄國,儘管一度攻佔莫斯科,但最終因後勤補給困難、和俄軍的抵抗而被迫撤退。

打敗拿破崙的是:莫斯科寒冷的冬天、所向無敵卻不知為何而戰的拿破崙聯軍愈來愈低落的士氣、和愈來愈亂的軍紀。俄軍雖然失守莫斯科,卻以時間和空間消耗拿破崙的粗暴攻勢。歷史學家筆下的俄羅斯敗將庫圖佐夫按兵不動的「守勢哲學」,呼應了俄羅斯民族性格的順應天命,贏得了托爾斯泰的肯定與推崇。

面對拿破崙,庫圖佐夫的座右銘很簡單:耐心與時間。兩百年後的普丁,面對烏克蘭,何嘗不是如法炮製?

托爾斯泰筆下的俄羅斯,在拿破崙吞敗撤退之後,並不是一個高呼吾皇萬歲歌功頌德的戰勝國,因為戰爭沒有贏家,只有輸家。沒有英雄,只有離鄉背井的殘兵敗將,和家破人亡的市井百姓。

戰爭的終點不是和平。戰勝了也沒有和平

《戰爭與和平》裡的「和平」不是一紙停戰協議,而是那些離開了戰場的落難英雄,最後回歸到俄羅斯的田園鄉間,從家庭生活、日常簡樸、土地耕種、與愛情的昇華之中,獲得了救贖與療癒。這才是真正的和平。

兩百年之後,從《戰爭與和平》名作,依然有助於了解今日情況。俄羅斯在「北約」圍堵的威脅之下,興起關乎民族存亡的危機意識。《戰爭與和平》裡對「俄羅斯版圖」的捍衛,也許就是當今大多數俄羅斯人對俄烏戰爭的認知:烏東屬於俄羅斯,這是一場不需要勝利,沒有終點的戰爭。

這無關白宮是否會繼續軍援烏克蘭,也無關川普時不時叫囂的....不斷更新的停戰最後通牒。因為俄羅斯的DNA裡沒有妥協,也不會轉彎,只有繼續往前走,哪怕是彈盡糧絕,唯有走到盡頭,才是終點。除了俄羅斯自願休兵停戰,否則沒有人能左右莫斯科。

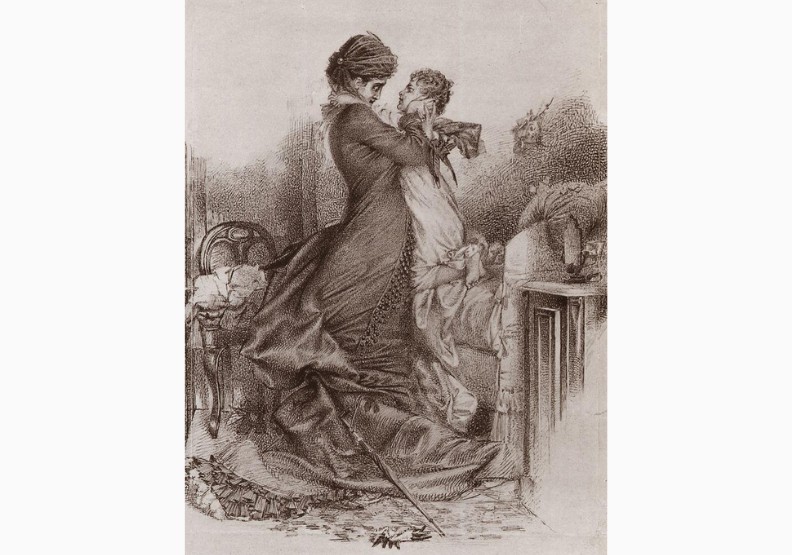

在波瀾壯闊的《戰爭與和平》名作發表之後,1877年,托爾斯泰完成了同樣被認為是世界文學經典的《安娜·卡列尼那》。

安娜是位美麗優雅的貴族夫人,她在莫斯科邂逅了年輕英俊的軍官渥倫斯基,安娜為了愛情,放棄了原來的婚姻與摯愛的兒子,遭到貴族社會的譴責與排斥。但是她令人窒息的情感投射,讓透不過氣來的渥倫斯基漸趨冷淡。安娜面對逐漸變質的愛情,前夫拒絕離婚的懲罰,一步步被推向絕望,最終臥軌自殺。

《戰爭與和平》是俄羅斯民族靈魂的史詩,《安娜·卡列尼那》則是個人靈魂與情感的悲歌,一個不惜玉石俱焚的俄羅斯靈魂。兩者都是俄羅斯靈魂的悲劇性。

沒有人比托爾斯泰更理解俄羅斯。無論是精讀、淺讀還是被迫要讀,俄羅斯境內,也不存在沒有讀過托爾斯泰作品的俄羅斯人。所以普丁不需要對內承諾戰爭的結束。他承諾的是收復講俄語的烏東四省。他不需要合理化這場戰爭,這是所有俄羅斯人都懂得俄羅斯故事。他有著和庫圖佐夫同樣的耐心與時間。

澤倫斯基還剩多長的保鮮期?川普這屆任期到2028。普丁呢?2036!

俄羅斯靈魂的DNA不是理性。俄羅斯的悲劇靈魂在於非理性、自主的義無反顧、毀滅性的堅持到底。普丁不是安娜,但烏克蘭就像是一場讓普丁為之瘋狂的戀情,他寧可毀掉烏克蘭,也不能容許情人琵琶別抱。

從俄羅斯人的文化DNA,或許可以理解,俄烏戰爭或許短期內仍很難看到終點吧。

(本文作者獲法國巴黎政經學院國際關係碩士,曾任《文茜世界周報》歐洲新聞編譯7年)