身為Y世代的我,是在傳統教育環境長大。不過最近朋友傳來一篇文章,談的是108課綱的後遺症,才讓我想起,近期某次有機會受邀到一間高中演講,真正感受到這場教改沒外界說得那麼好。原本美好的「探索自我」,為何成為另一種壓力來源?甚至根本是拉大階級差異?就讓我來分享自己那年代的「不快樂學習」有其價值,和教育現場新課綱帶來的種種問題吧。

前陣子朋友傳給我一篇文章,討論「108課綱學習歷程」的後遺症。文章指出,過度強調「快樂學習」的教改,導致高中生的整體素質逐年下降,基礎學科能力也變差。長遠來看,台灣頂尖人才的數量恐怕只會變少。

原本我對108課綱並不熟悉,看了才驚覺,現在的高中生所面對的壓力,和我那個年代根本無法相比。甚至有些較深入的必修內容直接被刪除,改為強調「快樂學習」與「多元探索」,聽起來很小確幸,卻忽略了學生的本業本該就是「學習」。這樣的新制度間接引導學生傾向選擇輕鬆的課程,課堂氣氛也愈來愈著重好玩、有趣,但這樣真的能累積知識、面對未來的挑戰嗎?朋友問我對這樣的教改有什麼看法。

(延伸閱讀>> 108課綱最受質疑制度!「學習檔案」綁考招,引爆師生反感)

讀書是責任與自律的展現

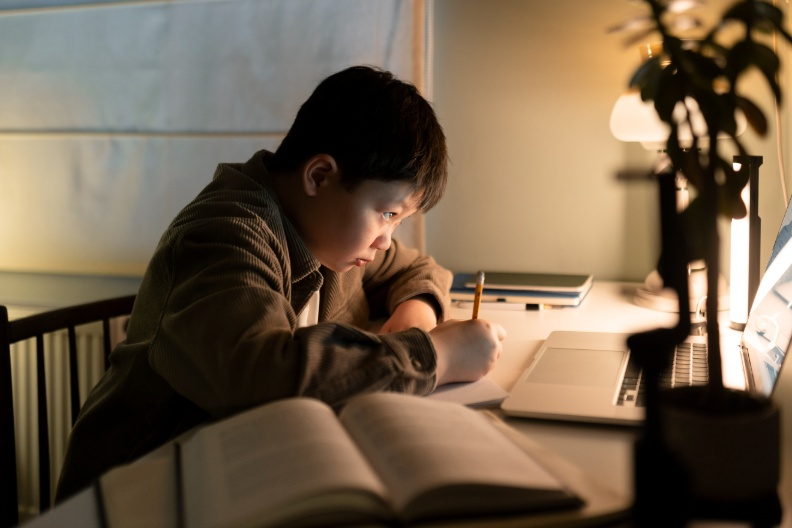

老實說,我從小到大一路唸書、工作,從來沒接觸過什麼「愛的教育」或「快樂學習」。我的媽媽雖然教育程度不高,但對我們兄弟姊妹的學業成績非常在意,對我更是嚴格。她總說,好好唸書是責任感和自律的體現。

我很小的時候就被送去高壓又嚴格的補習班補英文和其他科目,儘管我並不是每個科目都有天分,媽媽還是要求我要做到自己能力範圍內的最好。回頭看這段過程,雖然有點辛苦,但確實讓我累積了扎實的英文能力。不管是大學還是研究所階段,我都能靠著這些基礎去應付學業的需求。

學習歷程在助長階級鴻溝

深入看108課綱的細節,我才發現它大幅減少了必修課比例。像是國文科的經典選文、英文科的必修單字、數學的微積分單元都被刪減,自然科的必修時數更從16學分降到只剩8學分,這直接讓高中生在銜接大學專業課程時產生斷層。

現在很多大學都在想辦法補救這個問題。而學習歷程檔案的制度,也讓有錢的家長瘋狂找人代工,變相拉大階級差異。這樣的設計對經濟弱勢的學生來說,恐怕只會讓翻身更困難。要我說,傳統的考試制度反而是台灣最公平的升學方式,至少對我們這種小康家庭出身的孩子來說,還有一條出路。

108課綱重視多元選修,能探索自我?

至於選修課的增加,乍看之下是給學生更多元的學習選擇,像是音樂、美術、程式設計等,聽起來很不錯。原本設計的初衷也是希望學生可以探索自我、發展潛能。

但以一個過來人的角度來說,我認為要在上大學之前就看透自己是否天賦異稟,實在有點困難。因為隨著年齡增長,人的興趣會變,學術專長也不等於未來的職涯方向。用選修課來摸索未來實在有些不務實,更何況大多數的選修課幾乎都是音樂或美術,到底有多少人會真走上這條路?如果是我,我可能會直接想跳過,因為根本派不上用場。

教改應該讓高中生「提早知道未來長什麼樣」

回想我自己讀高中的時候,對各大學科系根本沒概念,更別說未來出路或職涯規劃了。因此,我認為更好的做法,應該是在高中階段,多邀請一些學長姐回校分享他們的科系出路。

這樣可以讓一群還沒方向的學生,知道自己選了某個科系之後,大致會走向什麼產業、薪水可能落在哪裡。在還沒做決定前,我們應該具備聰明選擇的能力,而這仰賴的是學長姐或心理師的經驗談,開一些更務實的講座才實在。

老師沒在業界工作,怎麼教學生探索職涯?

我曾經受邀到桃園某高中演講,原本以為是要分享職涯經驗,後來才發現,現在的教改雖然初衷不錯,但實際上讓老師們變得更焦慮。

多數老師沒有業界經驗,對產業運作一知半解,卻被要求要協助學生探索職涯,這說實話有點不切實際。那次因為我受邀以文組經驗作分享,才真正理解現在的高中生,竟然在制度不夠完善的情況下探索興趣,每週還得撥時間進行自主學習。

顯然,108課綱並未真正釐清學生的需求與困境。以我身兼大學講師與經歷高壓教育的背景來看,我真心建議主管機關應重新檢視輔導課程與制度,投入更多人力資源,甚至導入科學化的工具,協助學生釐清人生方向與性格,讓教育回到「幫助學生走出屬於自己的路」這個初衷。