北港燈會作為台灣燈會的發源地,如何在保留傳統文化底蘊的同時,融入現代科技與創新元素,打造永續的文化觀光模式,翻轉大眾對城市活動的想像?

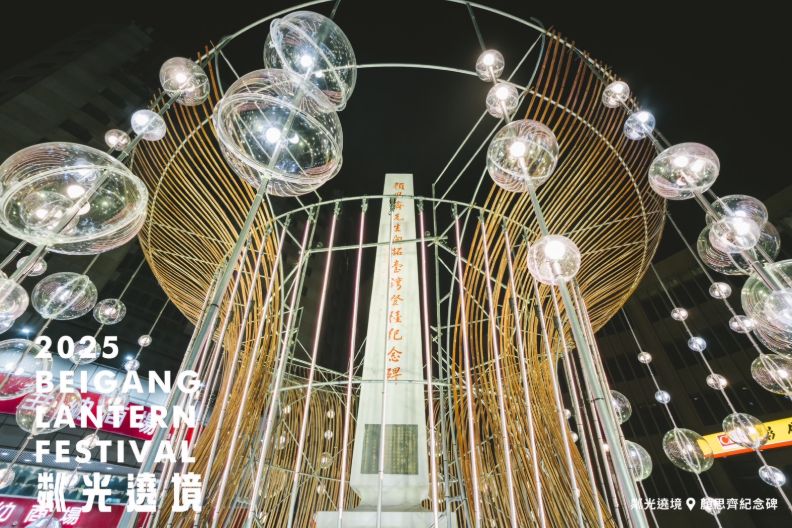

當象徵「生命之球」的光球緩緩點亮,由下而上流動著的光束,呈現出波光粼粼的海洋意象,在相互輝映的夜空中,帶領民眾步入一場光影交織的燈光秀,震撼現場所有人的心。

今年的北港燈會以「粼光遶境」為主題,強調「傳承、創新、永續」,融合光影藝術與在地文化,搭配永續主題藝術燈組,打造媽祖信仰的「燈區遶境」與在地文化的「藝術遶境」,讓民眾在歡慶元宵、賞燈之餘,還能同時體驗城市美學。

很多人不知道,台灣燈會的起點就是北港朝天宮,在1965年舉辦第一屆元宵節花燈展,迄今已有60年歷史,時至今日,燈會作為城市永續美學展演場域,如何打破過去刻板印象,融合當代藝術、環保永續、科技與文化演繹出一場光影盛會,展現百年藝鎮北港獨特魅力,是這幾年在文化觀光上屢創佳績的雲林,想進一步透過燈會帶給民眾的全新想像。

循著光源,親臨藝鎮北港文化場景

自2019年起,雲林縣政府以「燈會原鄉在北港」重新定位,結合傳統與創新,年年以不同主題,成功呈現北港燈會不同面貌,更屢獲國內外大獎肯定。

今年邀請策展人同時也是淡江大學教育與未來設計學系老師邱俊達,以媽祖信仰為中心,將北港的文史脈絡、信仰文化與傳統技藝串連,並透過傳承創新和永續概念規劃展場。同時集結國內外共30組藝術家與在地藝師參與,規劃出十大燈區並結合北港文資場域,將燈區藝術與在地文化特色融合,呈現從在地到國際的豐富多元藝術面貌。

此外,今年燈會也與北港武德宮武財神爺廟特別合作打造「金運無量燈區」,製作座虎財神花燈與環保地庫金爐花燈,燈飾製作皆使用環保節能的LED燈具,作品都以細緻工藝打造,既傳遞祝福,也引領大家關注環保議題。

作為燈區遶境的起點「粼光遶境」,也是最大亮點之一,是由建築藝術團隊B群與2041打造,運用溫潤的竹面結構與纖細流動的光束,將顏思齊紀念碑打造成海境意象,也象徵開台漢人顏思齊來台時,眼中所見波光粼粼海洋與台灣島的感動。

像是除了有國際知名燈光大師周鍊,為北港朝天宮設計的LED光雕花燈,更邀請地方藝師蔡享潤等人,串連共和街、安和街和義民廟,展現花燈工藝,呼應過往商岸與巷弄繁華。此外全台唯一的藝閣技術保存者、北港資深藝師顏三泰,也特別操刀為燈會製作藝閣車,加上工藝師運用蒸籠、台日本花布和油紙傘牆,打造出絢爛巷弄美景,帶領人們回到北港舊時光。除了北港朝天宮、北港義民廟外,更首度攜手北港武德宮及佛光山雲林講堂打造獨特花燈與展覽,展現信仰多元共融。

結合在地,傳遞農業大縣永續精神

不只關注「文化」,北港燈會也積極倡議「農業永續」、「材質永續」,充分在作品中運用自然與可再利用媒材,像是稻草、蚵殼、廢棄籐竹編、海漂廢棄物等,將文化傳承與永續發展緊密結合。

除了有大埤鄉三結社區利用稻草編織藝術所打造的主題燈座,雲林台西藝術協會藝術家們共同創作的「應天佑民.海上粼光」,利用浮球、繩索、木材等海漂廢棄物,轉化為媽祖與動物共乘的未來方舟。日本長野縣藝術家杉原信幸所創作的「祖淨化大海的船-串吊蚵的光巢」,則利用廢棄蚵殼,將沿海蚵業養殖的日常風景轉變為文化與生態結合的作品。

而在「環境永續」方面,北港燈會也從「世界竹地標」的草嶺石壁森林療癒基地、低碳燈飾和環保材料的使用,創作出與自然景觀相融合的和諧環境氛圍,讓遊客在享受藝術的同時,進一步思考永續價值及萬物共生的守護信念。

透過燈光藝術展現雲林的深厚文化底蘊與創新視野,2025年北港燈會不僅是台灣永續燈會典範,也是全台含金量最高、最具看頭的燈會。為了讓更多民眾有機會親臨現場,感受這場光影與藝術交織的盛宴,縣府決定延長活動至3月2日,讓更多民眾能夠感受燈會原鄉及北港在地魅力。

「更多活動詳情請至雲林縣政府文化觀光處官網、Facebook粉絲專頁或慢遊雲林官網。」

(雲林縣政府廣告)