2022年人人喊ChatGPT,到了2025年關鍵字變成「AI Agent」!但是目前企業能成功導入生成式AI獲得商業成效的,還不多。到底軟體界專家怎麼看又一個新趨勢?簡立峰指出,若要衡量投資AI的投資報酬率(ROI),請這樣評估。

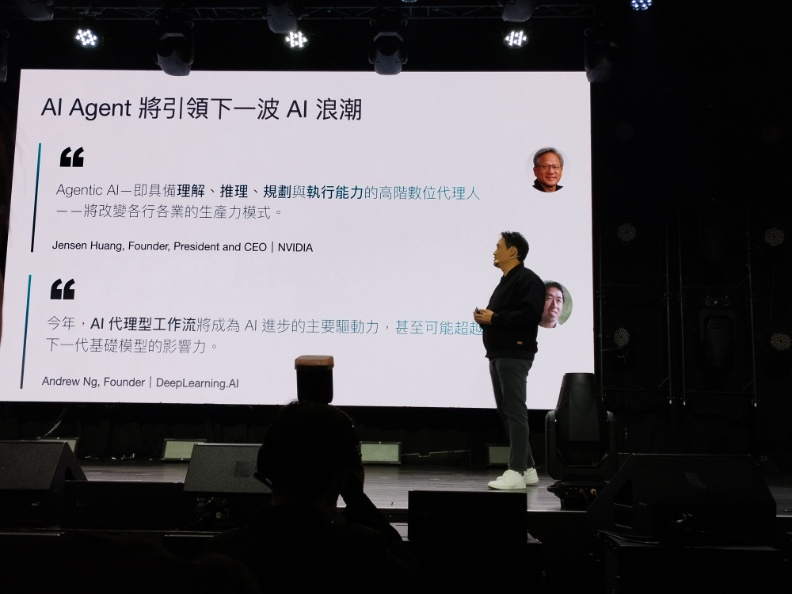

黃仁勳與祖克柏(Mark Zuckerberg)將AI Agent掛在嘴邊,Google和微軟各自推出以AI Agent命名的服務,ChatGPT和Claude也都在緊鑼密鼓強化AI Agent應該具有的功能。

從初見AI Agent的驚喜,轉變為人人都能將計畫、行動和反思琅琅上口,2025年是否能看到AI Agent大規模部署?

AI Agent今年還是假議題?簡立峰:爆發需要時間

「今年大家都會走(AI Agent)這個方向,」前Google台灣董事總經理簡立峰在Appier舉辦《2025智慧行銷領袖高峰論壇》前的媒體分享會上說道,「可是這個方向難度其實還很高。」

以能力分拆AI Agent,至少要具備規劃、推理和執行的能力。以常見的訂票場景來說,不管是模擬使用者行為,或者日後廠商開放API串接,執行任務並不是問題,挑戰主要出現在規劃與推理能力上。

簡立峰觀察,今年(2025)AI新創與科技巨頭的發展重點上,將會延續去年下半年以降,強調AI模型推理與規劃能力的方向,「電腦如何推理?電腦如何規劃?假設這兩件事情跟數學能力提升一樣快,明年就不用懷疑有AI代理。」

他認為技術仍在進步階段,推理和規劃能力還是不夠強。雖然有部分應用已經展現前景,但只有領先的少數應用能夠成功落地,大多數還要再往後延,他認為很多AI Agent討論仍是假議題,就像去年談AI PC、AI手機一樣,「全面爆發還需要時間。」

若以整體AI趨勢來看,去年年中,觀察AI發展是否迎來泡沫時,簡立峰曾分享兩個觀察重點,首先是消費者端是否願意為AI付錢,例如PC產業崛起時,曾經歷盜版軟體時代,沒人願意付錢,後來因為硬體銷售帶動成長;現在的生成式AI能否延續榮景,就要看民眾購買AI PC和AI手機的意願。

另外一個重點則是企業端,若軟體即服務(SaaS)廠商如Adobe、Salesforce、台灣的Appier,能夠交出好成績,「如果他們營收大幅成長,那就代表AI用到企業去了。」

又經過半年時間,簡立峰分享,以Salesforce為例,股價就有明顯成長。「它有客戶資料,那客戶沒有足夠的人才,所以反而是希望你這個SaaS company幫他導入AI,這跟AI(應用)的方向是非常對的。」

當然,即便有AI助攻,也可能遇上逆風,例如面向創意工作者的Adobe,股價就和Salesforce呈現兩樣情。簡立峰表示,固然Adobe導入大量AI輔助生成內容功能,但因為同時期也有開源模型,或者OpenAI、Microsoft等廠商的相似服務,相對容易受到衝擊。不過,整體來說要看AI在企業端的推動結果,主打AI的SaaS廠商表現仍值得一觀。

AI Agent要強請直接銷售?ROI成重點

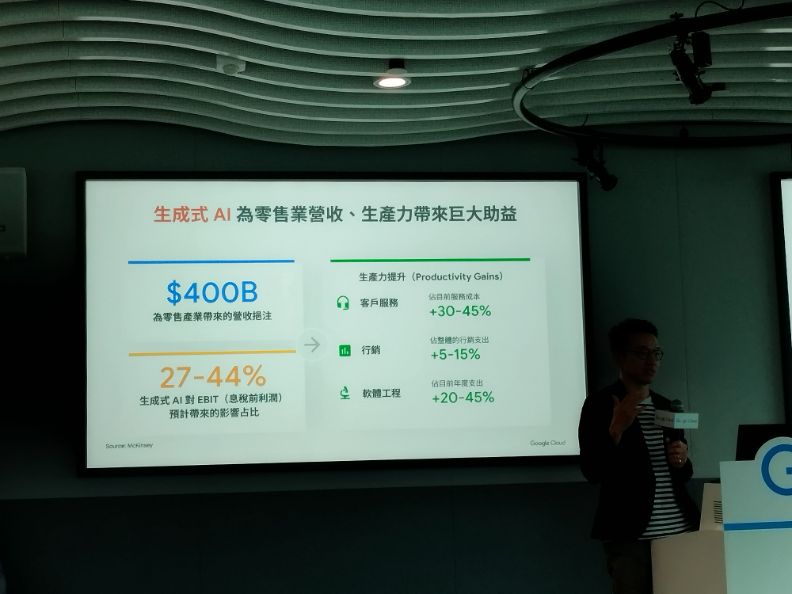

若改用產業來看,簡立峰認為,電子商務和軟體工程是AI應用最深的兩個領域。

就寫程式來說,初階工程師可以從無到有產出原型,資深工程師則可以聽取AI建議加速,距離使用者端愈近,例如網頁前端,AI能幫上忙的程度愈高。去年11月吳恩達(Andrew Ng)訪台演講時,也曾提到AI讓企業能夠更快創新,從花費數月打造原型,縮短至在數十日、數日內就有可供測試的產品。

至於電商產業,簡立峰認為正是因為其數位化程度高,累積大量資料,再加上線上場景,因此有辦法得到最多AI帶來的回報,「在英文的說法裡,它就是AI賦能最多的產業(top AI-empowered business)。」舉凡產品型錄、廣告體驗、防詐、客服、個人化、供應鏈再到銷售,每種溝通管道、每個領域都有AI介入空間。

Appier創辦人游直翰舉例,過往就會使用AI,即時預測消費者願付價格後再提供相應折扣,希望增加消費意願。現在,Appier又額外加上語言模型,不只是改變折扣數值,同時針對個人調整溝通內容,讓「千人千面」的個人化更加精準。

不過,對業主來說AI也是投資。游直翰補充,若只是單純AI應用,沒有直接和投資回報掛鉤,客戶心中很容易有疑慮。「能夠不只是用AI solution,而且可以用AI預測到底會得到什麼樣的營收,還有獲利增加,這是電商產業現在非常重要的一個課題。」

呼應游直翰說法,簡立峰表示,因為生成式AI興起,對話機器人(chatbot)已經復甦,接下來將會看到機器人從行銷轉向銷售(salesbot),店家的聊天機器人與使用者溝通時,不只能夠有耐心地回答衣服型號、大小與顏色的問題,更能夠細緻地針對個人需求推薦。「AI店長這個趨勢已經完完全全出現,這會是2025年全世界的走向。」

不過,消費者也把對話式AI服務用得嫻熟。簡立峰表示,就有許多美國消費者在年度促銷期間,利用ChatGPT與Perplexity制定購物計畫,再利用網路搜尋功能或者連接網路比較價格。

不管誰是得利者、誰會因此落後,也不管是企業端還是消費者端,用好AI,始終是場不會停歇的競賽。