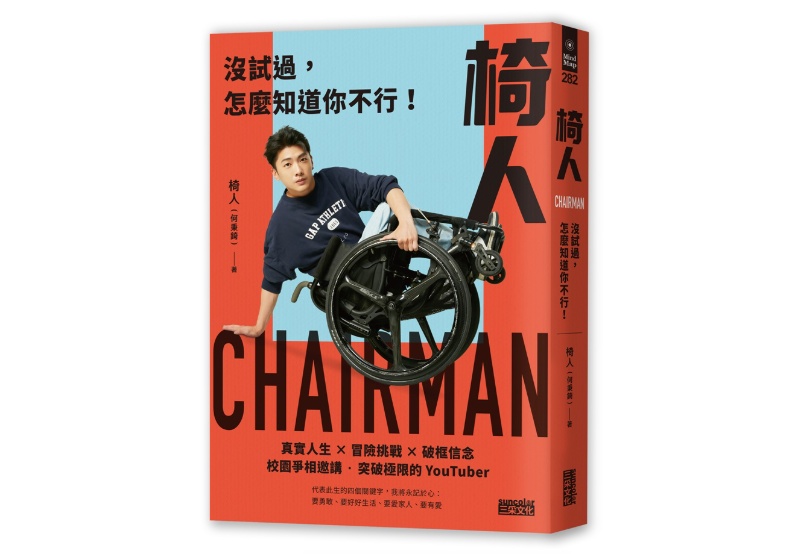

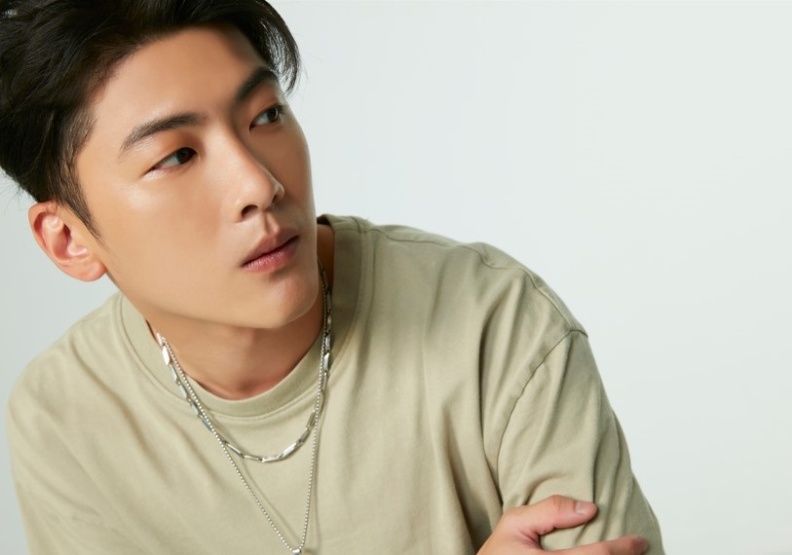

1995年生的Chairman椅人,20歲那年因車禍意外半身癱瘓,原本最愛打籃球的陽光少年自此一生得依靠輪椅。之後創立「椅人」YouTube頻道,用正向幽默的方式分享輪椅人生。椅人:「我相信,只要我想體驗、想做,這個世界上就沒有什麼事情可以阻止我。」(本文節錄自《椅人》一書,作者:Chairman 椅人(何秉錡),三采文化出版,以下為摘文。)

我不需要你的憐憫,因為我一點都不可憐

我常常在路上,遇到很多會主動上來攀談的人。大多數人帶著客氣與害羞,頂多詢問我為什麼受傷、怎麼了?但是更多時候,我會遇到下面這樣的狀況──

路上的阿婆緩緩靠近,冷不防地開口:「少年A,長得帥帥的這樣好可惜,你還年輕,你會好的啦!」拜託阿婆,妳知道我怎麼了嗎?妳沒有了解我是脊髓損傷嗎?就只拋出妳以為的情緒與言論。

我也遇過阿婆直接告訴我:「你一定是上輩子做了壞事,這輩子才坐輪椅。」

甚至有身障朋友在路上遇過,一位阿伯走過來,直接塞錢到她懷裡,說:「妳好可憐,這錢給妳。」後來還握了握她的手走了。

雖然莫名得到錢很讚(哈,開玩笑的∼),但這個感覺超級差(才100)。你怎麼知道我是不是全台首富,只是剛好坐輪椅而已?(想太多)

我們根本不需要,也不想要氾濫的同情。

(延伸閱讀│從博愛座爭議看澳洲社會文化:博愛不是座位而是精神)

什麼是同情心,什麼是同理心?

我常常跟大家分享「同理心」和「同情心」(Empathy vs Sympathy)的差異與區隔。

演講時,我總會問大家一個問題:「如果在路上遇到輪椅族,要怎麼對待呢?A是直接幫忙,B是裝作沒看到,C是上前詢問。」

如果是你,你會選擇哪一個?

而我,會希望大家的答案是C,直接上前詢問。

就像你在路上看到別人的裙子夾進屁股縫,你會直接把它拉出來嗎?看到我們可能需要協助的時候,就自在地開口問,再給予幫助。這樣一來,不會傷害到我們的自尊心,又能適時地伸出援手。

我知道同情是人的本能,就像你看到有人難過會想拍拍他、抱抱他那樣,是自然的感受。可是我常常覺得,台灣人的「熱情」有時候是同情心氾濫。就像那位塞錢的阿伯,他是同情心而不是同理心;阿伯是出自於憐憫,但不理解。

如果可以在遇到我們時,透過詢問再表達感受,並且站在其中感同身受,這才是所謂的「同理心」。

我也遇過想要理解我怎麼了的阿姨。她認真地問我怎麼了、為什麼受傷,也真的好好聽完我的故事與身體狀況後,笑著說回家時會叫孫子訂閱我的頻道。

像這樣就是很能同理,並站在我的角度思考和對談,這樣的關心也讓人覺得很自在,而不是過度的同情心發作。

(延伸閱讀│成年人的基本禮儀:世上不存在「為我好」就能失去禮貌的事)

讓自己更有意識地換位思考

國外一名護理學者魏斯曼(Teresa Wiseman)曾經提過,「同理心」可以有的四種行為是:改變觀點、不做評價、識別對方情緒、與對方一起感受。

我看過一段影片,如果有個人掉進深深的黑洞裡,同理心是慢慢爬下黑洞、走到他身邊,告訴他,我懂這種黑暗。同情心則是只站在洞口往內看,並說著:「Ops∼真是好糟糕啊,還是……你想先咬一口三明治?」

影片當然是用比較誇飾的方式來表現同情心與同理心,但大多數時候,我們應該要有意識地換位思考,讓同理心成為人與人的連結。

有時候,人需要的只是多一點聆聽與陪伴,甚至拍拍我們,告訴我:「謝謝你願意告訴我你的想法。」而不是高談闊論地發表自己的意見,甚至想要「雨過天晴」。

真正的事實是,面對別人的低谷,很少有什麼樣的回應會讓事情立刻變好,唯一可以變好的就是連結。抱抱他、拍拍他,都比站在洞口隨口說「來笑一個、沒事的」好多了。

我的同理心更多是在受傷之後才學會的

以前的我不會同理,也不試著去感受別人,更沒想過怎麼換位思考。心思不細膩的我,受傷之後變得細膩了。以前,我可能覺得付出就是要有等值的回報,希望有所對等。

而現在的我只想好好珍惜眼前所有的,付出就是自己想付出,不會要求得到回報。當我想幫你做這件事情時,就是全心全意地想做。

大家常問我,怎麼跟身障者相處?我建議你可以自己想想,如果你今天就是這個身障者,會希望大家怎麼對你?是不是就像一般人的相處就好?

成為身障者之後,並不是理所當然地需要更多的關注跟幫助。我們也是一般自在生活的人,我想要成為大家眼中的普通人就好。

如果這個社會,有著愈來愈多同理的人,社會也會愈來愈好吧?我也希望自己可以有更多的同理,對於我的家人、朋友,我相信會愈來愈好的。

(延伸閱讀│你有同理心嗎?它不是一種與生俱來、天賦異稟的能力,需要透過學習而來!)