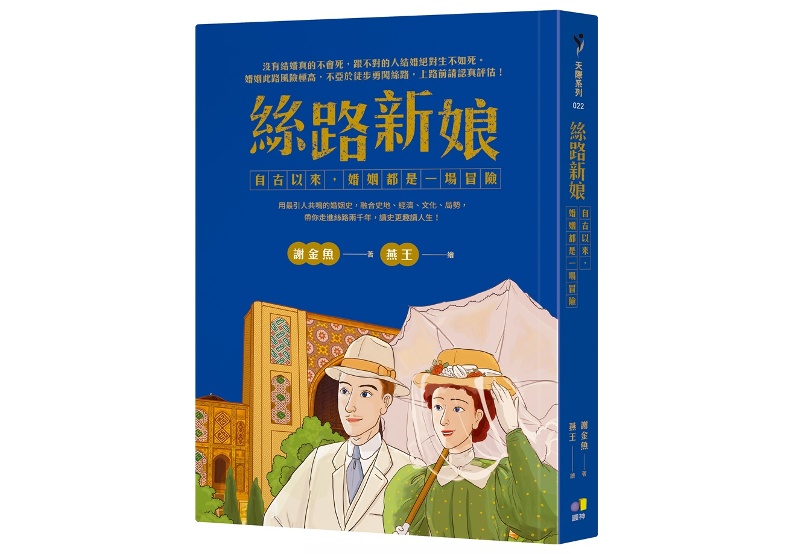

從西元前二世紀到十九世紀,兩千多年來,有無數的新娘從絲路進入中國或離開中國,她們揮別故國,走進未知的婚姻、也走進了陌生的國度。她們曾經惶恐嗎?曾經害怕嗎?又是為了什麼走入婚姻?走過漫長的人生路,又是如何回望當初的決定呢?(本文節錄自《絲路新娘》一書,作者:謝金魚,圓神出版,以下為摘文。)

在中國史上,宮女被認為是皇帝的所有物,皇帝或皇室中人有權力打罵、奴役她們,也可以任意賞賜給人,雖然她們都是出身「良家」,也就是家世清白的平民,但在皇宮中的待遇僅比操持粗活的奴婢好一點而已。

除了清代以外,中國史上的宮女都是十幾歲入宮後,老死於宮牆之內,除非遇到什麼災禍,皇帝為了做功德弭平災難,才有可能將一些年紀大的宮女放出宮,但她們在宮中生活了大半輩子,也與家人沒什麼聯繫,出宮之後又要去哪裡生活?這些困難在史書中都沒有紀錄。即便留在宮中,要想出頭就是成為皇帝或皇子的姬妾,但此後的風險依然很高。

如果無法成為后妃,又不甘心離開皇宮成為平民,要怎麼辦呢?呼韓邪的到來,讓漢元帝後宮的一個女子燃起一線生機,她的名字叫王嬙、字昭君,成書較早的《漢書》只記載了名字,稍晚的《後漢書》則補上了一些細節。

史書說她入宮數年都無法成為妃子,心中有頗多不滿,而呼韓邪前來求親時,皇帝命令後宮選出五名宮女送往匈奴,當時大部分的宮女都不願意,但王昭君卻表示自願前往。

當呼韓邪單于即將離開長安時,漢元帝舉行了餞別宴席,史料在這裡的記載非常戲劇化,元帝在此之前並沒有召見過這五名宮女,但在那一天,昭君細心打扮了一番,當她與其他宮女一起入席時,光豔動人的美貌與眼波流動之間,使得在場眾人都為之震動,漢元帝甚至想留下她,但單于也在現場,不想失信於匈奴的皇帝也只能目送著昭君離去。

學者劉靜貞教授認為,《後漢書》雖然時代晚於《漢書》甚遠,但透過這段描寫,凸顯了昭君的謀略機智與主動要求和親。

換言之,在史書中的昭君並非纖弱悲悽、懷抱琵琶幽怨和親的弱女子,和親對她而言,更像是參透宮中的人情冷暖後,奮力一搏的豪賭。

雖然昭君後來頗受寵愛、被尊為「寧胡閼氏」,但早在昭君嫁到匈奴之前,呼韓邪身邊早已妻妾成群,其中最重要的兩位閼氏都是匈奴貴族呼衍王的女兒。

當昭君嫁給呼韓邪時,呼衍姊妹的兒子們多已成年,雖然昭君在婚後很快生下了一子,名伊屠智牙師,但這段僅只短短兩年的婚姻還不足以影響匈奴的局勢。

當呼韓邪去世後,就像當初的細君公主一樣,昭君隨即上書希望回國,但被拒絕,於是她再嫁了大閼氏的兒子復株絫單于、生了兩個女兒,後來依照她們丈夫的氏族而稱為須卜居次和當於居次。

史料上並未記載昭君去世的時間,她在復株絫單于去世後就沒有再嫁的紀錄,她可能並不長壽,她本人可能也無法像解憂公主那樣強勢介入匈奴國政,但在西漢末年的史料顯示,她的兄弟與侄子被封為「和親侯」,專門負責與匈奴的事務,顯示雖然昭君並未正式受封公主,但漢帝國仍持續與她聯繫。

此後千年,昭君的故事被加油添醋抹上層層油彩,最靠近昭君時代的是漢晉之間成書的筆記《西京雜記》,書中說元帝後宮實在太多人了,所以他都看圖來選人,因此宮人都賄賂畫工,而昭君不肯,因此無法見到皇帝,後來從後宮選人時也是看著圖像選,因此選到了昭君,臨別一見讓皇帝後悔難當,才知道畫工騙了他,於是把畫工全都斬首抄家。

(延伸閱讀│《甄嬛傳》劇中「滴血認親」是真的?歷史這樣記載)

《西京雜記》的紀錄幾乎是貼著史書的縫隙勾勒,時至今日我們所聽說的王昭君故事都已經是明清小說或戲曲各種渲染過的版本,故事的梗概大致如下:

王昭君才貌雙全、正直清白,在選入漢宮後因為不肯賄賂畫師,被畫師存心醜化(一說是點了個破相的痣),因此在漢宮多年不得見皇帝,後來終於與皇帝相見。

皇帝愛上了昭君,當然要責罰畫師,於是畫師帶上昭君的真實畫像潛逃到匈奴,煽動匈奴單于,色慾薰心的單于於是大軍壓境,要求漢帝交出昭君。

為了救國,昭君只能含淚拜別,在出塞後昭君要求單于殺了畫師才肯成婚,大仇得報後,她卻以完璧之身自殺,傷心的單于將她葬於途中,昭君的墳上總有茵茵碧草,因而稱為青冢。

在這個版本的故事中,漢帝國與王昭君都是被迫無奈的受害者,為了讓昭君是潔白無瑕的烈女,也抹去了她生兒育女的事實,以免她被匈奴「玷汙」,這種對於貞節與族群之間的偏狹,應該是宋明之間創造出來的,並非真實的歷史。

(延伸閱讀│年羹堯想功成身退卻沒能善終?3原因引雍正殺心,值得職場借鏡)

但真實的昭君究竟是什麼樣子?

正如劉靜貞教授所言,能在匈奴存活下來的昭君,應當有她自己的盤算。我想像的她不是悶坐雕鞍、總是以淚洗面的柔弱女子,當她放棄宮鬥戲中的扭捏作態、決定投身匈奴時,她就踩進了牽動歐亞草原的大局中。

西漢被新莽篡奪,而西漢的遠支宗室劉秀在新莽天下大亂時崛起,成為東漢的開國君主光武帝,在東漢時,匈奴已經分裂為南北,雙方都曾向東漢求和親,但經過各種討論後,東漢的皇帝們似乎都沒有明確地嫁出任何公主。

換言之,昭君應該是西漢與東漢最後一位和親的新娘,在她之後長達百年的時間,東漢對於和親帶來的實質效益都抱持著疑慮。