去年底英特爾發布全新Core Ultra處理器後,為「AI PC」的發展揭開序幕,也讓台廠供應鏈備受矚目。但事實上,不只AI PC有望翻轉產業,產業應用端的「AI IPC」更是潛力無窮。AI IPC究竟是什麼?涵蓋哪些台廠?一文全拆解。

去年12月,當英特爾執行長季辛格(Pat Gelsinger)在紐約「AI Everywhere」(人工智慧無所不在)發布會上,秀出代號為「Meteor Lake」的Core Ultra處理器時,為「AI PC時代」正式揭開序幕。

這個難得為低迷PC產業注入活水的新品,因首度整合類似人類神經系統的NPU(神經網路處理器),將能以更低功耗快速處理大量資料,有助使用者直接在電腦裝置運行生成式AI,被視作生成式AI從雲端走向邊緣端的重要轉折。

與此同時,包括聯想(Lenovo)、惠普(HP)、戴爾(Dell)、華碩、宏碁、微星等PC品牌廠都紛紛推出新品,搶攻AI商機,英特爾更預估,至2025年,全球AI PC出貨規模將高達一億台,這也連帶使台廠零組件、代工廠等供應鏈備受矚目。

不過,2024年值得期待的AI商機其實不只有消費端PC,事實上,產業應用端的「AI IPC(工業電腦)」更是潛力無窮,甚至被視作台灣的大好機會。究竟AI IPC是什麼?我們又該如何期待它的發展?

工業電腦導入生成式AI,提升智慧工廠、零售等領域效率

首先,所謂的工業電腦,對多數人而言大概相對陌生,其實它在生活中無所不在,遍布交通運輸、零售餐飲、醫療、工業、娛樂、安控等垂直場域,舉凡點餐收銀系統(POS機)、自動售票機、製造業工廠內的電腦設備等,皆屬於此範疇,相較一般PC,具備更加防塵、防水、抗震等特性,行業內的毛利率更普遍有約20%─40%的高水準。

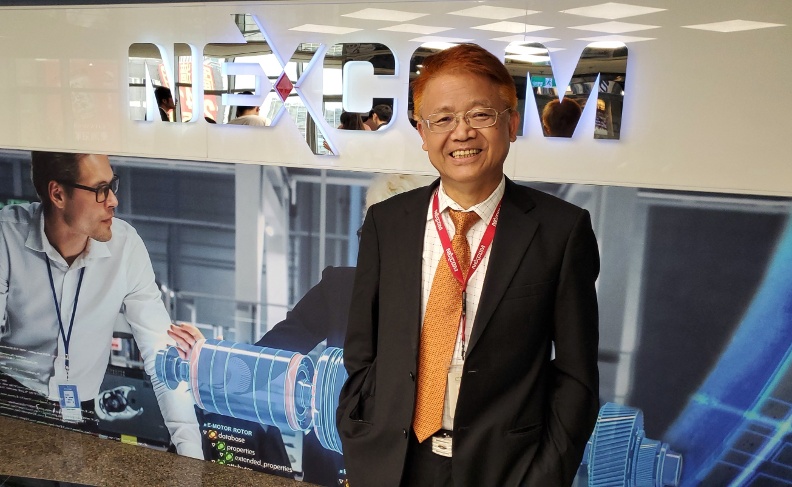

其中,台灣尤其是工業電腦製造大國,以龍頭研華為首,整體產業在全球市占超過一半,包括樺漢、新漢、安勤、友通、凌華、振樺電等數十家廠商。

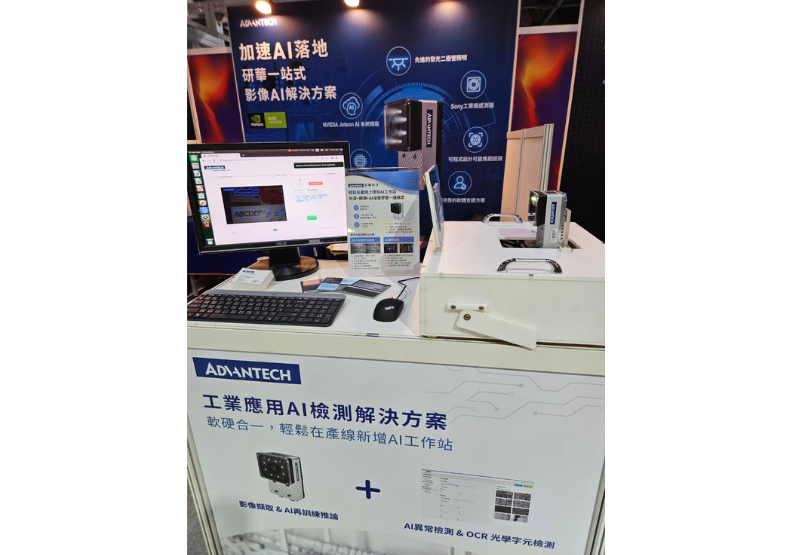

話說回來,正如PC導入生成式AI後,將能協助使用者找資料、在地端即時生圖、解答疑問等,導入生成式AI的IPC,同樣能提升不少效率。

舉例來說,生成式AI可加速工廠瑕疵檢測的速度。「我需要檢測出瑕疵、但資料量不夠的時候,就可以透過AI故意生成出瑕疵,然後再拿生成出的資料去做訓練,就可以加速之後的檢測,」記憶體模組廠宜鼎國際旗下工業電腦子公司安提總經理羅智榮分享。

安提自2012年成立以來便採用輝達(NVIDIA)產品服務工控客戶,如今已是輝達在工業電腦界的重要合作伙伴,目前在全球的AI相關專案達600件,遍布智慧城市、智慧醫療、零售等領域,如透過AI解決方案協助北歐客戶檢測養殖鮭魚的健康狀況等。

工業電腦龍頭研華也占據優勢地位,儘管董事長劉克振曾對外澄清「研華不是AI概念股」,但其實早從2016年起研華便與輝達合作,替醫療領域客戶打造邊緣運算伺服器,更在備受矚目的HGX、DGX伺服器之外,默默切入打造工業級邊緣人工智慧平台「IGX」,在去年下半年進入測試及量產階段。

同樣在邊緣AI領域耕耘多年的,還有去年11月掛牌上櫃的IPC新兵宸曜,在2016年瞄準日漸蓬勃的「自駕車」商機,從而與輝達合作,加速搜集地圖資訊的速度。與此同時,更將業務觸角延伸至物流車、自主搬運機器人、智慧安防等領域。

邊緣端商機2024下半慢慢發酵,長遠發展仍得視「應用」多寡

儘管AI IPC目前曝光度尚不如AI PC,但往後幾年卻是成長可期,且受惠台廠更多。市場研究機構Trendforce分析師龔明德去年底接受《遠見》記者採訪時便指出,在專注於大型雲端服務商(CSP)客戶的ODM廠、以及提供中小型企業伺服器產品的品牌廠之外,IPC業者在各應用領域結合AI+IoT(物聯網),將相當值得期待,並預期整體市場在2023至2024布建完雲端基礎設施後,邊緣端商機將自2024下半年慢慢發酵。

不過也有工業電腦業內人士提醒,因資料量尚不足,目前產業仍處在機器學習(Machine Learning)階段,AI發展尚未進入成熟期,仍得待日後應用愈趨多元之際,產業才會真正被大幅帶動起來。

無論如何,這對台廠來說,無疑已是值得期待的商機。「B2C(企業對消費者)的AI PC屬於『人口學的AI』,也就是跟人有關的產品,台灣太難跟大國競爭;但B2B(企業對企業)的產品是『物理學的AI』,這是台灣更適合發展的領域。」工業電腦廠新漢董事長林茂昌深切地說道。